Hain

Geländeroman

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

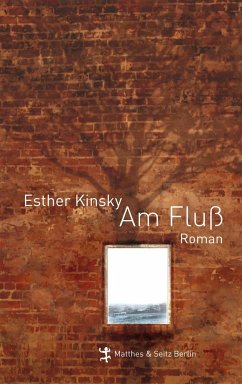

Drei Reisen unternimmt die Ich-Erzählerin in Esther Kinskys Geländeroman. Alle drei führen sie nach Italien, doch nicht an die bekannten, im Kunstführer verzeichneten Orte, nicht nach Rom, Florenz oder Siena, sondern in abseitige Landstriche und Gegenden - nach Olevano Romano etwa, einer Kleinstadt in den Hügeln nordöstlich der italienischen Hauptstadt gelegen, oder in die Valli di Comacchio, die Lagunenlandschaft im Delta des Po, halb von Vögeln beherrschte Wasserwelt, halb dem Wasser abgetrotztes Ackerland. Zwischen diesen beiden Geländeerkundungen im Gebirge und in der Ebene führt ...

Drei Reisen unternimmt die Ich-Erzählerin in Esther Kinskys Geländeroman. Alle drei führen sie nach Italien, doch nicht an die bekannten, im Kunstführer verzeichneten Orte, nicht nach Rom, Florenz oder Siena, sondern in abseitige Landstriche und Gegenden - nach Olevano Romano etwa, einer Kleinstadt in den Hügeln nordöstlich der italienischen Hauptstadt gelegen, oder in die Valli di Comacchio, die Lagunenlandschaft im Delta des Po, halb von Vögeln beherrschte Wasserwelt, halb dem Wasser abgetrotztes Ackerland. Zwischen diesen beiden Geländeerkundungen im Gebirge und in der Ebene führt die dritte Reise die Erzählerin zurück in die Kindheit: Wie bruchstückhafte Filmsequenzen tauchen die Erinnerungen an zahlreiche Fahrten durch das Italien der Siebzigerjahre auf, dominiert von der Figur des Vaters.

Esther Kinskys Streifzüge und Wanderungen - im Gedächtnis ebenso wie gehend oder fahrend in der Gegenwart - sind Italienische Reisen eigener Art. Sie erkunden mit allen Sinnen äußeres Terrain und führen doch ins Innere, zu Abbrüchen der Trauer und des Schmerzes und zu Inseln des Trostes. Der einfühlsame, präzise Blick der Reisenden entlockt jedem Gelände, was eigentlich im Verborgenen liegt: Geheimnis und Schönheit.

Esther Kinskys Streifzüge und Wanderungen - im Gedächtnis ebenso wie gehend oder fahrend in der Gegenwart - sind Italienische Reisen eigener Art. Sie erkunden mit allen Sinnen äußeres Terrain und führen doch ins Innere, zu Abbrüchen der Trauer und des Schmerzes und zu Inseln des Trostes. Der einfühlsame, präzise Blick der Reisenden entlockt jedem Gelände, was eigentlich im Verborgenen liegt: Geheimnis und Schönheit.