Nicht lieferbar

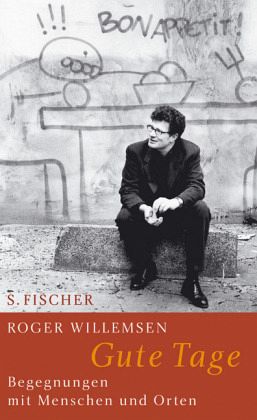

Gute Tage

Begegnungen mit Menschen und Orten

Eine Orang-Utan-Forscherin im Dschungel Borneos - Madonna sprachlos in Paris - John le Carre und der KGB in Cornwall - Yassir Arafat und die Schokoladenprinten in Tunis - Margaret Thatcher und ihr alter Globus in London - John Malkovich auf der Burg des Marquis de Sade - Jean Seberg im Film und in Paris - Timothy Learys letzte Worte in Hollywood - Tina Turner auf der Plantage und in Monte Carlo - Vivienne Westwood untragbar in der Welt der Mode - der Dalai Lama beim Essen in Nordindien ... und Harald Schmidt, Mikis Theodorakis, Sinead O`Connor, Papa Wemba und Jane Birkin an guten Tagen.