Produktdetails

- Verlag: Flammarion

- Seitenzahl: 414

- Französisch

- Gewicht: 502g

- ISBN-13: 9782080689481

- ISBN-10: 2080689487

- Artikelnr.: 20825723

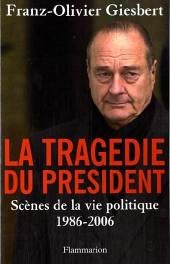

Die einzelnen Skandale, die Frankreich seit Monaten erschüttern, hätten sich nie zu einer solchen Krise ausweiten können, würde es nicht dieses Buch geben, diesen Bestseller, der seit Monaten alle Listen anführt und in jeder noch so entlegenen Buchhandlung in großen Stapeln weggekauft wird: Franz-Olivier Giesberts "La Tragédie du Président". Der Untertitel "Szenen des politischen Lebens 1986-2006" ist besonders treffend: Es sind Jagdszenen, die der fleißige Giesbert über die Jahre in seinen Spiralnotizheften festgehalten hat, ohne sie in der journalistischen Tagesarbeit wirklich verwenden zu können. Seit 1972 begleitet er Jacques Chirac und hat einmal eine recht freundliche Biographie über ihn geschrieben. Seitdem genießt er großzügigen Zugang zum Präsidenten. Doch er hat mehr als nur ein Enthüllungsbuch über Chirac geschrieben. Er zeichnet Porträts aller Spitzenpolitiker und beschreibt, wie sie sich in Krisenzeiten verhalten, wie sie sich gegenseitig fertigmachen, wie sie reden, wenn sie sich unbeobachtet glauben, und wieviel ihnen an Land und Leuten liegt - so gut wie nichts nämlich.

Chirac etwa, das stellt Giesbert schon auf den ersten Seiten klar, ist ein fast schon pathologischer Lügner, der das im übrigen auch gar nicht ernsthaft bestreitet. Er lügt um so heftiger, je mehr er schwört, die Wahrheit zu sagen, und ist ein Mann ohne politische Prinzipien. Er hat nahezu jede Position des demokratischen Spektrums schon eingenommen und sagt irgendwas, irgendwas, um bei den Leuten an- und im Fernsehen gut rüberzukommen. Nicht einmal seine engsten Berater, so schildert es Giesbert, glauben, daß zwischen den generellen Aussagen des Präsidenten und dem Regierungshandeln irgendein Zusammenhang besteht.

Besonders schlimm trifft es in dem Buch den amtierenden Premierminister de Villepin. Der wird nicht nur mit einer derben, fiesen Sprache zitiert ("Frankreich macht die Beine breit und wartet auf einen wie mich, der es nimmt"). Er erscheint als ein überheblicher Trottel, der nicht mal die Kunst der Intrige ordentlich beherrscht. Der ehemalige Premierminister Alain Juppé, der gerade sein Comeback vorbereitet, wird von Giesbert hoch gelobt, als mutiger Mann und intelligenter Reformer, aber er bescheinigt ihm zugleich den "Charme einer Knasttür" und ein generelles Desinteresse an Menschen. Giesbert schreibt mit einer nie dagewesenen Respektlosigkeit und bietet dem Leser auch kaum Trost an. So ergibt sich das Bild einer mit sich selbst beschäftigten politischen Führungsschicht, die sich des Staatsapparats bedient, ohne sich um die Bürger zu kümmern, die keine demokratischen Kontrollinstanzen zu fürchten hat, weil ohnehin überall alte Klassenkameraden sitzen und weil die sich ganz darauf konzentrieren, finstere Machenschaften gegeneinander auszuhecken. Und zu essen: In diesem Buch werden so viele Freßexzesse von Chirac & Co. beschrieben, daß einem schlecht werden kann.

Besonders traurig: Keiner der beschriebenen Herren hat bisher auch nur ein Zitat dementiert.

NILS MINKMAR

Franz-Olivier Giesbert: "La Tragédie du Président. Scènes de la vie politique 1986-2006". Flammarion, 415 S., 20 Euro

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Die Abrechnung mit der Ära Chirac hat begonnen

Auch in Frankreich lässt das Frühjahr auf sich warten, aber über dem politischen Leben des Landes lastet eine herbstliche Endzeitstimmung, ist „fin du règne” angesagt. Davon künden nicht zuletzt zahlreiche Bücher von politischen Auguren und Eingeweidebeschauern, die sich über die bereits jetzt bei vielen Franzosen als bloßer Kadaver geltende Ära Chirac gebeugt haben. Das derzeit jüngste Beispiel dieser für Frankreich sehr spezifischen Literaturgattung liefert das Buch, das der Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Le Point, Franz-Olivier Giesbert, jetzt im Verlag Flammarion vorgelegt hat: „La Tragédie du Président. Scènes de la Vie politique 1986 - 2006”.

Von diesem Buch, einer zugegeben atemberaubend schonungslosen Abrechnung mit der zwölfjährigen Ära der Präsidentschaft von Jacques Chirac, sind binnen einer Woche nach seinem Erscheinen über 150 000 Exemplare verkauft worden. Das kann nicht verwundern, denn im Rahmen ihrer Gattung ist diese mit zahllosen, zumeist bösen, aber umso köstlicheren Anekdoten gespickte politische Erzählung nichts weniger als die ausführliche Beweiserhebung, Urteilsbegründung wie das Protokoll der als letztinstanzliches Urteil verhängten Hinrichtung des noch immer amtierenden Staatspräsidenten.

Damit setzt Franz-Olivier Giesbert selbst in Frankreich neue Maßstäbe, wo traditionell auch eine von wüster Agitation transportierte Aufklärung unter der Voraussetzung nicht nur toleriert und sondern nachgerade geschätzt wird, dass sie anspruchsvoll, elegant, kurz, unter reger Inanspruchnahme des immens reichen historischen wie literarischen französischen Bildungskanons ihre Argumente vorzubringen versteht. Wer diese Form wahrt, der darf alles sagen.

Die Grenzen, die diese ungeschriebene, aber hochrespektierte Regel zieht, sind von Giesbert jetzt jedoch neu definiert worden. Zum einen ist, mit alleiniger Ausnahme des Privatlebens der politischen Akteure, weder Diskretion seine Sache, noch mangelt es seinem Urteil über Personen und ihre Motive an unmissverständlicher Klarheit. Um so überzeugender und seinen Leser fesselnder ist deshalb sein ikonoklastischer Furor, der nichts weniger ist als die moralische Empörung eines eingefleischten Liberalen. Sein Bildersturm, mit dem er die Gipsheiligen im Pantheon der V. Republik mit kalter Wut methodisch in Stücke schlägt, wurde auf kleiner Flamme jahrzehntelang zur Siedehitze gebracht.

Verhängnisvolle Notizen

Das ist eine weitere Qualität dieses politischen Pamphlets, dem man schon jetzt attestieren kann, dass es zu den großen Klassikern dieses Genres gehören wird. Denn „La Tragédie du Président” unterscheidet sich vor allem auch dadurch von jenen rasch hingesudelten „Chroniques de lOeil du Boeuf”, die politische Spökenkieker vorlegen, die ihr dünnes Garn aus Informationen von zweiter oder dritter Hand ausgesponnen haben, dass Giesbert seit langem vertraulichen Umgang mit den Mächtigen pflog, die ihm gegenüber kein Blatt vor den Mund nahmen, vor allem dann nicht, wenn sie sich über ihre politischen Freunde, ihre Mit- oder Gegenspieler ausließen. Die Notizen, die er sich von diesen in über zwei Jahrzehnten geführten Unterredungen machte, sind das Kapital dieses Buches. Was ihm gesagt und von ihm protokolliert wurde, hat Giesbert jetzt in 68 Kapitel gegliedert und auf 406 Seiten zu einem Chor arrangiert, der einen virtusosen Abgesang auf Frankreich darstellt, vor allem auf das angeblich von aller Welt wegen seiner Vorbildlichkeit bewunderte Modell der französischen Gesellschaft.

Derart extensiv genutzte Wortprotokolle sind in der politischen Publizistik Frankreichs ein traditionelles Mittel einer für ihr Sujet gewöhnlich sehr vorteilhaften Darstellung. Das bekannteste Beispiel dafür sind die vier „Evangelien” von St. Helena, die der napoleonischen Legende zur Grundlage dienten. In jüngster Zeit hat Jacques Attali, der langjährige vertraute Mitarbeiter von Staatspräsident François Mitterrand, dieses Genre mit seiner dreibändigen Hagiographie „Verbatim” zu neuer Blüte gebracht.

Franz-Olivier Giesbert jedoch betreibt just mit dieser Methode Denkmalsturz. Sein Unterfangen ist um so kühner, als von ihm ausnahmslos Persönlichkeiten wörtlich mit bisweilen drastischen Äußerungen zitiert werden, die keineswegs tot sind, die vielmehr samt und sonders im politischen Leben Frankreichs noch immer eine aktive Rolle spielen.

Lauf, Forrest, lauf!

Die rücksichtslose Kühnheit, mit der Giesbert dabei zu Werke geht, ist aber nur scheinbar unbeschränkt. Tatsächlich setzt er, der Liberale, alles ausgerechnet auf eine konservative Karte, darauf nämlich, dass der jetzige Innenminister Nicolas Sarkozy, den er beispielsweise mit der Aussage zitiert: „Ich bin Forrest Gump. Eine leise Stimme in mir flüstert unaufhörlich: Lauf, Forrest, lauf!” im kommenden Jahr zum neuen französischen Staatspräsidenten gewählt wird.

Das erhellt, warum er Nicolas Sarkozy nicht nur schont, sondern ihm in dem Prozess, den er anstrengt, gleichsam die Rolle eines Kronzeugen zuweist, insofern er diesen gelegentlich als seinen Stichwortgeber auftreten lässt. Dem entspricht zum weiteren, dass sein Hauptopfer neben Jacques Chirac vor allem dessen politischer Ziehsohn ist, der derzeitige Premierminister und mutmaßliche Konkurrent Nicolas Sarkozys um die Präsidentschaft, Dominique de Villepin.

Das hat durchaus seine dramaturgische Logik, denn über Jacques Chirac, so schreibt Giesbert gleich zu Beginn, sei bereits alles gesagt. Das ist natürlich Koketterie, denn ihm fällt zum Präsidenten noch sehr viel ein, das so, wie er es sagt, noch niemand zuvor so deutlich auszusprechen wagte.

Ein Beispiel unter vielen ist seine schonungslose Charakterisierung von Jacques Chiracs „wahrer Natur”: „Er ist ein Oger. Er verschlingt alles mit der nämlichen Fressgier: Männer, Frauen, Ideen, Kilometer, Liebschaften, Niederlagen oder mit frugalem Essen beladene Teller. Alles in seinem Leben unterliegt dem nämlichen Ablauf: Nahrungsaufnahme, Verdauung, Ausscheidung. Er behält nichts bei sich. Nicht einmal seine Freunde”. Jacques Chirac sei, so Giesbert, „ein Phönix, der frisches Blut brauche, um wiedergeboren zu werden”, eine Mischung aus Leviathan und Blaubart, der unbeirrt seines Weges ginge über ganze Generationen derer hinweg, die von ihm gefällt worden seien.

Frankreich ist unregierbar

Über die längste Zeit seiner Präsidentschaft sei Jacques Chirac aber nichts anderes gewesen als ein Abklatsch seines Vorgängers François Mitterand in dessen zweiter Amtsperiode: „Die Religion des Weder-Noch reduzierte ihn auf einen Schatten seiner selbst”. Jacques Chirac habe sich in Wahrheit zu einem „Radikal-Sozialisten” entwickelt, den die kleinste Demonstration zutiefst erschrecke. Deshalb habe er sich in die Rolle eines „Vaters der Nation" geflüchtet, der niemandes Kreise stören wolle. In einem Gespräch mit dem Autor, das Ende Juni 1997 stattfand - nach dem für die Gaullisten katastrophalen Ausgang der ohne alle Not vorgezogenen Wahlen zur Nationalversammlung -, habe Jacques Chirac diese Haltung mit den Worten begründet: „Frankreich ist unregierbar. Das Land will weder uns noch die von uns vorgeschlagenen Reformen. Ich habe daraus die Konsequenzen gezogen”.

An dieser resignativen Haltung änderte auch der Ausgang der Präsidentschaftswahlen vom Mai 2002 nichts, die Jacques Chirac im zweiten Wahlgang, in dem ihm nur der rechtsradikale Le Pen gegenüberstand, mit einem Stimmenergebnis von mehr als 82 Prozent für sich entschied, ein Votum, wie es bei nämlichen Anlass nur in Weißrussland zu gewärtigen ist und das hier wie dort den herrschenden Status quo, sprich einen sakrosankten Immobilismus zementierte. Seither beschied sich Jacques Chirac mit der Rolle, wie Giesbert schreibt, „der Wärter des sozialen Friedhofs namens Frankreich zu sein”. Seit dem 29. Mai 2005, seit dem Scheitern des von ihm angesetzten Plebiszits über die Europäische Verfassung, ist es aber auch damit vorbei: „Jacques Chirac”, so Giesbert, „ist seitdem politisch tot und diesmal endgültig, ohne die Hoffnung auf eine Wiederauferstehung”. Seither lebe er nur noch in der Trauer ob seiner selbst.

Durchsichtiges Spiel

Damit spätestens aber habe die Stunde geschlagen, auf die sein politischer „Ziehsohn” Dominique de Villepin so lange geduldig gelauert hätte. Der, so Giesbert, gliche einem Fouché, Napoleons gefürchtetem Polizeiminister, der, wie Chateaubriand über ihn schrieb, es stets verstanden habe, den Fürsten in „künstlichen Schrecken” zu versetzen, ihn mit „eingebildeten Gefahren” zu narren, um so die eigenen Ziele zu erreichen, indem er jeden, der sich ihm in den Weg stellte, beseitigte.

Dominique de Villepin, dessen Idol Napoleon ist, handle nach dessen Motto: „Man siegt und dann sieht man weiter”. Um dahin zu gelangen, bediene sich Dominique de Villepin einer Methode, so Giesbert , die so alt sei wie die Welt und die, wie die Geschichte zeige, „den Höflingen oft zum Erfolg ausgeschlagen ist. Nichts ist durchsichtiger als sein Spiel, das darin besteht, Krisen selber heraufzubeschwören oder diese zu übertreiben, um sie dann umso besser zu bemeistern”.

Durchaus möglich jedoch, dass Dominique de Villepin sich eben damit jetzt verzockt hat. Die von ihm mit der Liberalisierung der Kündigungsregelung bei Erstanstellungen mutwillig provozierten schweren Krise könnte, wie es derzeit allen Anschein hat, seinem machtfixierten Management entgleiten. Käme es dazu, müsste er seine Hoffnungen auf die Präsidentschaft im kommenden Jahr schon jetzt begraben, die sich auf eine Einschätzung Frankreichs gründeten, die von ihm einmal in die drastischen Worte gefasst worden sind, die stets nur kolportiert wurden und die Giesbert jetzt zitatfähig gemacht hat: „Frankreich erweckt den Anschein, in sich verkrochen zu sein. Man muss aber genauer hinschauen. Frankreich hat die Beine weit geöffnet; es wartet verzweifelt darauf, endlich begattet zu werden. Es ist schon sehr lange her, das jemand dem Land diese Ehre wiederfahren ließ.”

JOHANNES WILLMS

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH