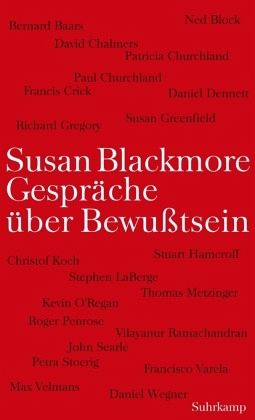

Gespräche über Bewußtsein

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Im Frühjahr 2000 begann Susan Blackmore, Material für ein Radiofeature zum Thema Bewußtsein zu sammeln. Die Sendung kam nie zustande, aber die Idee, sich einem der großen Rätsel der menschlichen Existenz in Gesprächen zu nähern, ließ sie nicht mehr los. So entstanden zwanzig Interviews mit Philosophen und Naturwissenschaftlern, der Crème de la Crème der internationalen Bewußtseinsforschung, die hier Rede und Antwort steht. David Chalmers zum Beispiel, der erklärt, warum das Bewußtsein ein solch schwieriges Problem ist, oder Susan Greenfield, der zufolge man schon bei Sophokles und...

Im Frühjahr 2000 begann Susan Blackmore, Material für ein Radiofeature zum Thema Bewußtsein zu sammeln. Die Sendung kam nie zustande, aber die Idee, sich einem der großen Rätsel der menschlichen Existenz in Gesprächen zu nähern, ließ sie nicht mehr los. So entstanden zwanzig Interviews mit Philosophen und Naturwissenschaftlern, der Crème de la Crème der internationalen Bewußtseinsforschung, die hier Rede und Antwort steht. David Chalmers zum Beispiel, der erklärt, warum das Bewußtsein ein solch schwieriges Problem ist, oder Susan Greenfield, der zufolge man schon bei Sophokles und Euripides Interessantes über Willensfreiheit lernen kann. Francisco Varela spricht über Zombies, Roger Penrose über John Searle, John Searle über Immanuel Kant. Wir erfahren von Vilayanur Ramachandran, warum er nicht meditiert, und von Thomas Metzinger, inwiefern das bewußte Selbst eine Illusion ist. Und im letzten Interview vor seinem Tod rekapituliert Francis Crick seinen Weg von der Genetik zur Bewußtseinsforschung. Es geht um den Geist und um die Gene, um das Gehirn und die Gefühle, aber auch um Quantenprozesse und Träume, Descartes und Shiva, Kabbala und Drogenpolitik - und nicht zuletzt um Forscherkarrieren und Lebensträume.