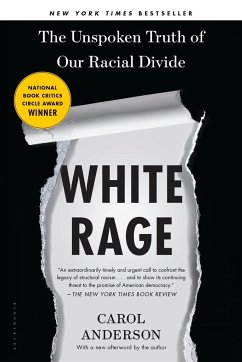

Gebrandmarkt

Die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika

Übersetzung: Röckel, Susanne; Schlatterer, Heike

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

34,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Wenn Sie Amerikaner sind und schwarz, dann ist ihre Chance, von der Polizei erschossen zu werden, höher als wenn sie weiß sind. 21-mal höher. Obwohl die USA sich rühmen, ein post-rassistisches Land zu sein und sogar einen schwarzen Präsidenten gewählt haben, sitzt der Rassismus tief. Dieses zornige Buch ist die Geschichte einer nationalen Schande ? so intensiv, dass es weh tut.In einer rasanten Tour de Force erzählt der junge amerikanische Historiker Ibram X. Kendi die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika ? von den Puritanern bis zu Black Lives Matter. Er zeigt, dass der Rassismus ...

Wenn Sie Amerikaner sind und schwarz, dann ist ihre Chance, von der Polizei erschossen zu werden, höher als wenn sie weiß sind. 21-mal höher. Obwohl die USA sich rühmen, ein post-rassistisches Land zu sein und sogar einen schwarzen Präsidenten gewählt haben, sitzt der Rassismus tief. Dieses zornige Buch ist die Geschichte einer nationalen Schande ? so intensiv, dass es weh tut.

In einer rasanten Tour de Force erzählt der junge amerikanische Historiker Ibram X. Kendi die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika ? von den Puritanern bis zu Black Lives Matter. Er zeigt, dass der Rassismus nicht nur aus den trüben Quellen von Ignoranz und Hass aufsteigt, sondern von Anfang an dazu diente, Diskriminierung zu rechtfertigen und plausibel zu machen. Sein Buch führt uns durch eine erschreckende Geschichte voller Gewalt, Dummheit und Arroganz. Die Vorstellung, dass Schwarzeminderwertig sind und selber schuld an ihrer schlechten Lage, hat sich so tief in die kulturelle DNA der Vereinigten Staaten eingeschrieben, dass der Rassismus bis heute allgegenwärtig ist ? das ist die bittere Bilanz dieses brillanten Buches.

In einer rasanten Tour de Force erzählt der junge amerikanische Historiker Ibram X. Kendi die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika ? von den Puritanern bis zu Black Lives Matter. Er zeigt, dass der Rassismus nicht nur aus den trüben Quellen von Ignoranz und Hass aufsteigt, sondern von Anfang an dazu diente, Diskriminierung zu rechtfertigen und plausibel zu machen. Sein Buch führt uns durch eine erschreckende Geschichte voller Gewalt, Dummheit und Arroganz. Die Vorstellung, dass Schwarzeminderwertig sind und selber schuld an ihrer schlechten Lage, hat sich so tief in die kulturelle DNA der Vereinigten Staaten eingeschrieben, dass der Rassismus bis heute allgegenwärtig ist ? das ist die bittere Bilanz dieses brillanten Buches.