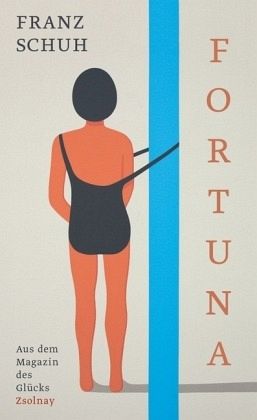

Fortuna

Aus dem Magazin des Glücks

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

"Ich schreibe über das Glück", schreibt Franz Schuh, "erstens weil ich Glück hatte, und zwar so viel, dass ich damit dem unvermeidlichen Unheil trotzen kann. Zweitens weil ich den Eindruck habe, dass das Glücksstreben alle Menschen gemeinsam haben, dass aber das Glück die Menschen auch voneinander trennt, weil nicht alle, wahrscheinlich nur die wenigsten Menschen halbwegs glücklich sind." Im Wort "Glück" fließt vieles von dem ineinander, was man von der menschlichen Existenz wissen kann und vielleicht sogar wissen sollte. Von der Ablehnung des Wortes bis zu seiner spekulativen Ausbeutu...

"Ich schreibe über das Glück", schreibt Franz Schuh, "erstens weil ich Glück hatte, und zwar so viel, dass ich damit dem unvermeidlichen Unheil trotzen kann. Zweitens weil ich den Eindruck habe, dass das Glücksstreben alle Menschen gemeinsam haben, dass aber das Glück die Menschen auch voneinander trennt, weil nicht alle, wahrscheinlich nur die wenigsten Menschen halbwegs glücklich sind." Im Wort "Glück" fließt vieles von dem ineinander, was man von der menschlichen Existenz wissen kann und vielleicht sogar wissen sollte. Von der Ablehnung des Wortes bis zu seiner spekulativen Ausbeutung und zur endgültigen Banalisierung reicht die Bandbreite dieser Betrachtungen zur Philosophie des Glücks.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.