Nicht lieferbar

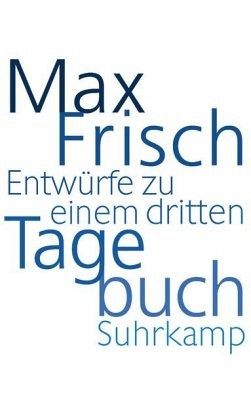

Entwürfe zu einem dritten Tagebuch

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Im August 2009 meldeten die Feuilletons eine Sensation: In einem der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Teil des Max-Frisch-Archivs in Zürich war das Typoskript eines bisher unbekannten Werks des Schweizer Autors gefunden worden: 184 Seiten, von Frisch auf Tonband diktiert, von seiner Sekretärin in die Maschine getippt. Der Autor selbst hatte auf der Titelseite notiert: "Tagebuch 3. Ab Frühjahr 1982".Max Frisch lebte zu dieser Zeit in New York, zusammen mit seiner damaligen Lebensgefährtin Alice Locke-Carey, bekannt als "Lynn" aus der Erzählung Montauk. Ihr ist das Tagebuch 3 gewidmet, u...

Im August 2009 meldeten die Feuilletons eine Sensation: In einem der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Teil des Max-Frisch-Archivs in Zürich war das Typoskript eines bisher unbekannten Werks des Schweizer Autors gefunden worden: 184 Seiten, von Frisch auf Tonband diktiert, von seiner Sekretärin in die Maschine getippt. Der Autor selbst hatte auf der Titelseite notiert: "Tagebuch 3. Ab Frühjahr 1982".

Max Frisch lebte zu dieser Zeit in New York, zusammen mit seiner damaligen Lebensgefährtin Alice Locke-Carey, bekannt als "Lynn" aus der Erzählung Montauk. Ihr ist das Tagebuch 3 gewidmet, und vermutlich fällt das abrupte Ende der Aufzeichnungen Mitte der achtziger Jahre mit der Trennung von der Amerikanerin zusammen. Die USA und die Schweiz, die Reagan-Administration und das belastete Verhältnis zu der um vieles jüngeren Frau, der Kalte Krieg und der Krebstod eines engen Freundes: Wie die beiden legendären, 1950 und 1972 erschienenen Tagebücher verzeichnet auch das Tagebuch 3 Augenblicksnotizen neben längeren reflexiven Passagen und hebt das scheinbar flüchtig hingeworfene Notat in den Rang des Literarischen: "Es gibt in Amerika alles nur eins nicht: ein Verhältnis zum Tragischen."

Max Frisch lebte zu dieser Zeit in New York, zusammen mit seiner damaligen Lebensgefährtin Alice Locke-Carey, bekannt als "Lynn" aus der Erzählung Montauk. Ihr ist das Tagebuch 3 gewidmet, und vermutlich fällt das abrupte Ende der Aufzeichnungen Mitte der achtziger Jahre mit der Trennung von der Amerikanerin zusammen. Die USA und die Schweiz, die Reagan-Administration und das belastete Verhältnis zu der um vieles jüngeren Frau, der Kalte Krieg und der Krebstod eines engen Freundes: Wie die beiden legendären, 1950 und 1972 erschienenen Tagebücher verzeichnet auch das Tagebuch 3 Augenblicksnotizen neben längeren reflexiven Passagen und hebt das scheinbar flüchtig hingeworfene Notat in den Rang des Literarischen: "Es gibt in Amerika alles nur eins nicht: ein Verhältnis zum Tragischen."

andrejr.jpg)