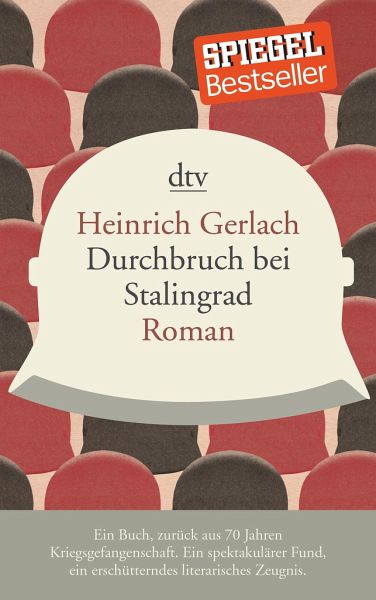

Heinrich Gerlach

Broschiertes Buch

Durchbruch bei Stalingrad

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein Buch, zurück aus 70 Jahren Kriegsgefangenschaft

Dieser Roman wurde unmittelbar nach der Schlacht um Stalingrad im sowjetischen Kriegsgefangenenlager geschrieben. Er wurde durch verschiedene Arbeitslager gerettet, bevor der russische Geheimdienst ihn letztlich doch konfiszierte. Jetzt liegt er in der Urfassung vor. 'Durchbruch bei Stalingrad' erzählt von den Grauen der Ostfront, der Sinnlosigkeit des Krieges, vor allem aber vollkommen ungeschminkt von der seelischen Wandlung eines deutschen Soldaten unter dem Eindruck des Erlebten.

Dieser Roman wurde unmittelbar nach der Schlacht um Stalingrad im sowjetischen Kriegsgefangenenlager geschrieben. Er wurde durch verschiedene Arbeitslager gerettet, bevor der russische Geheimdienst ihn letztlich doch konfiszierte. Jetzt liegt er in der Urfassung vor. 'Durchbruch bei Stalingrad' erzählt von den Grauen der Ostfront, der Sinnlosigkeit des Krieges, vor allem aber vollkommen ungeschminkt von der seelischen Wandlung eines deutschen Soldaten unter dem Eindruck des Erlebten.

Heinrich Gerlach (1908¿1991) war während des Zweiten Weltkriegs als Offizier in Stalingrad. Nach seiner Gefangennahme wurde er Mitglied des Bundes Deutscher Offiziere und des Nationalkomitees Freies Deutschland. 1950 kam er nach Deutschland zurück und war als Gymnasiallehrer in Norddeutschland tätig. 1957 erschien sein Bestseller Die verratene Armee, eine unter Hypnose entstandene Fassung seines Romans Durchbruch bei Stalingrad; 1966 Odyssee in Rot, seine Erinnerungen an die Zeit der Kriegsgefangenschaft.

Produktdetails

- dtv Taschenbücher 14600

- Verlag: DTV

- 2. Aufl.

- Seitenzahl: 704

- Erscheinungstermin: 13. Oktober 2017

- Deutsch

- Abmessung: 193mm x 121mm x 41mm

- Gewicht: 572g

- ISBN-13: 9783423146005

- ISBN-10: 3423146001

- Artikelnr.: 47731228

Herstellerkennzeichnung

dtv Verlagsgesellschaft

Tumblingerstraße 21

80337 München

produktsicherheit@dtv.de

An diesem Buch ist alles spannend. Salve - Kloster Einsiedeln, November - Dezember 2017

Es ist die wahrscheinlich ungewöhnlichste Entstehungsgeschichte eines Romans, von der man je gehört hat. (...) Heinrich Gerlach hat in sowjetischer Gefangenschaft einen Roman über das Grauen und die Sinnlosigkeit von Stalingrad geschrieben, einen Anti-Kriegs-Roman. (...) Gerlach schreibt keinen Offiziersroman, sondern dokumentiert - das macht ihn so besonders - das Leben und Empfinden der Soldaten aller Ränge. Und er dokumentiert auch Kriegsverbrechen der Deutschen Wehrmacht. Hannes Heer hat anlässlich der Wehrmachtsausstellung einmal bemerkt, dass "kein Roman erzähle, was in den besetzten Gebieten im Osten und Südosten am Verbrechen begangen worden" ist. Hier ist er. Jetzt können wir ihn alle lesen. Julia Encke FAS 20160306

Gebundenes Buch

Der Verfasser war Offizier im Range eines Oberleutnants einer deutschen Panzer-Division (zuständig für Feindlage und Nachrichten), die als Teil der 6.Armee bei Stalingrad eingeschlossen wurde. Mit dem endgültigen Zusammenbruch der 6.Armee geriet er in sowjetische …

Mehr

Der Verfasser war Offizier im Range eines Oberleutnants einer deutschen Panzer-Division (zuständig für Feindlage und Nachrichten), die als Teil der 6.Armee bei Stalingrad eingeschlossen wurde. Mit dem endgültigen Zusammenbruch der 6.Armee geriet er in sowjetische Kriegsgefangenschaft.

Bereits im Herbst 1943 begann er mit den ersten Aufzeichnungen zu seinem Roman „Durchbruch“. Durch die Unmittelbarkeit des eigenen Erlebens ist dem Verfasser eine durchgehend packende und dramatische Darstellung des Geschehens ab der Einschließung der 6. Armee am 19. November 1942 gelungen.

Der Fokus liegt sehr stark auf dem Verhalten einzelner Soldaten, Offizier oder einfacher Landser, deren Schicksal in den verschiedenen Stadien der Entwicklung des Kessels geschildert wird: Heldentum und parallel das niederträchtigste Verhalten liegen nah beieinander.

Erschütternd sind die Schilderungen der Lage der Verletzten und Kranken in den Lazaretten, die zum Schluß auch nur noch aus Drecklöchern bestanden.

Hier bewahrheitet sich der Ausspruch von Remarque, daß man nur in die Lazarette gehen müsse, um zu sehen, was Krieg eigentlich bedeute.

In den Offizierslagern konnte der Autor andere Offiziere nach dem Geschehen in deren Frontabschnitten im Kessel von Stalingrad befragen. Nachträglich hatte er so einen sehr unmittelbaren Überblick über die Gesamtlage der Armee.

Dadurch ist es ihm gelungen, ein auch historisch sehr zutreffendes Bild der Lage der 6.Armee zu schildern.

Zwar legt der Verfasser Wert darauf, daß es sich um einen Roman handelte, und daß daher viele der von ihm geschilderten Personen rein fiktive seien. Abgesehen davon, daß er Hauptakteure wie Paulus und dessen Chef des Generalstabes Schmidt bei Namen nennt, kann der historisch Interessierte aufgrund der akkuraten Angaben des Autors sehr schnell ermitteln, wer sich wohl hinter den vom Autor gewählten Namen verbirgt.

Eine ergreifende und unmittelbare Darstellung des Krieges, von daher unbedingt zu empfehlen.

Das Buch selbst hat ebenfalls eine faszinierende Geschichte: es wurde dem Verfasser 1949 als Manuskript noch in sowjetischer Gefangenschaft abgenommen. Das Manuskript wurde 2012 von dem Herausgeber Carsten Gansel n einem Moskauer Archiv wiederentdeckt. Das Buch war also über 60 Jahre „eingefroren“.

In den 50iger-Jahren hatte Heinrich Gerlach auch mit der Hilfe einer Hypnose versucht, das Manuskript wiederherzustellen.

Der Herausgeber schildert diese Vorgeschichte des Buches sehr ausführlich. Er gibt auch eine gute Übersicht über die Rezeptionsgeschichte von Kriegsliteratur in West- und Ostdeutschland.

Mit der Arbeit des Herausgebers beginnt aber auch das Ärgerliche an diesem Buch:

Der Roman strotzt nur so von Rechtschreibfehlern. Fast auf jeder Seite ein Rechtschreibfehler. Der Oberbefehlshaber des Heeres hieß halt nicht „Hilter“, sondern „Hitler“.

Zudem hätte dem Buch die Durchsicht durch einen mit militär-historischen Grundkenntnissen ausgestatteten Leser gut getan: Daß die korrekte Abkürzung des „Oberkommandos des Heeres“ nicht „OHK“ ist, ist weder dem Herausgeber noch den von ihm in der Danksagung aufgeführten und gewürdigten zahlreichen Mitarbeitern aufgefallen. Dann hätte der Herausgeber auch nicht den bitteren Fehler gemacht, den Chef des Generalstabes im Range eines Generals (von Sodenstern) zum Vorgesetzten eines Generalfeldmarschalls (von Weichs) zu machen: die Lektüre des Buches von Heinrich Gerlach hätte ihn darüber belehrt, daß „Chef“ die Bezeichnung des Ersten Generalstabsoffiziers („Ia“) war, und nicht eine Überordnung über seinen Vorgesetzten bedeutet.

Die Lektüre hätte auch davon profitiert, wenn Kartenmaterial und eine Erklärung der verwandten militärischen Fachbegriffe beigefügt worden wäre.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für