Die Taugenichtse

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein Roman wie ein LieblingssongMoses, Big City, Fünf-nach-zwölf und die anderen setzen große Hoffnungen in ihr neues Leben im »Zentrum der Welt«, so nennen sie das London der Nachkriegszeit. Sie sind aus der Karibik hierhergekommen, jetzt staunen sie über die Dampfwolken vor ihren Mündern. Und wenn der Wochenlohn wieder nicht reicht, jagen sie eben die Tauben auf dem Dach. Kapitulation? Niemals! Stattdessen beginnen die Überlebenskünstler, sich neu zu erfinden - und ihre neue Heimat gleich mit.Samuel Selvons Ton zwischen kreolischem Straßenslang und balladesker Suada setzt sich sofor...

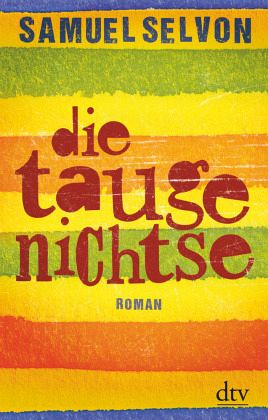

Ein Roman wie ein Lieblingssong

Moses, Big City, Fünf-nach-zwölf und die anderen setzen große Hoffnungen in ihr neues Leben im »Zentrum der Welt«, so nennen sie das London der Nachkriegszeit. Sie sind aus der Karibik hierhergekommen, jetzt staunen sie über die Dampfwolken vor ihren Mündern. Und wenn der Wochenlohn wieder nicht reicht, jagen sie eben die Tauben auf dem Dach. Kapitulation? Niemals! Stattdessen beginnen die Überlebenskünstler, sich neu zu erfinden - und ihre neue Heimat gleich mit.

Samuel Selvons Ton zwischen kreolischem Straßenslang und balladesker Suada setzt sich sofort ins Ohr. Bedingungslos aufrichtig erzählt Selvon von den ersten Einwanderern Englands, die das Land für immer verändert haben - sein Denken, seine Sprache, sein Selbstverständnis.

Mit einem Nachwort von Sigrid Löffler

Die literarische Entdeckung!

Moses, Big City, Fünf-nach-zwölf und die anderen setzen große Hoffnungen in ihr neues Leben im »Zentrum der Welt«, so nennen sie das London der Nachkriegszeit. Sie sind aus der Karibik hierhergekommen, jetzt staunen sie über die Dampfwolken vor ihren Mündern. Und wenn der Wochenlohn wieder nicht reicht, jagen sie eben die Tauben auf dem Dach. Kapitulation? Niemals! Stattdessen beginnen die Überlebenskünstler, sich neu zu erfinden - und ihre neue Heimat gleich mit.

Samuel Selvons Ton zwischen kreolischem Straßenslang und balladesker Suada setzt sich sofort ins Ohr. Bedingungslos aufrichtig erzählt Selvon von den ersten Einwanderern Englands, die das Land für immer verändert haben - sein Denken, seine Sprache, sein Selbstverständnis.

Mit einem Nachwort von Sigrid Löffler

Die literarische Entdeckung!

buecher-magazin.deDiese Taugenichtse muss man einfach lieben. Denn sie lassen sich weder vom kalten Londoner Winter noch von der feindlichen Stimmung unterkriegen. Moses heißt der melancholische Chronist dieses bunten Haufens Glückssucher aus der Karibik, die ab 1948 mit der ersten Migrationswelle in der britischen Hauptstadt strandeten. Das Commonwealth rief damals nach billigen Kräften, doch die Londoner hießen sie nicht willkommen. Da Moses als einer der ersten kam, wird er zum Fremdenführer für die Neuankömmlinge auf der Suche nach einem besseren Leben. Mit der Ankunft des jungen Galahad startet Moses' Tour durch den Kosmos der kreolischen Einwanderer, die für Hungerlöhne in Fabriken schuften und sich als kreative Überlebenskünstler eine Parallelwelt erschaffen. Und eine eigene Sprache. Denn es ist der Sound von Samuel Selvons kreolischer Kunst-Sprache, der diesen bereits 1956 erschienen Roman im englischsprachigen Raum zum modernen Klassiker machte. Für diese Sprache findet die Übersetzerin Miriam Mandelkow einen ganz eigenen Slang voller Musikalität und einen Rhythmus, der Selvons dialoghaften Plauderton sinnlich (be-)greifbar macht. Ein literarischer Ohrwurm, der noch lange nachklingt, weil er das Schicksal der ersten Migrantengeneration in ihrer eigenen Sprache erzählt.

buecher-magazin.deDiese Taugenichtse muss man einfach lieben. Denn sie lassen sich weder vom kalten Londoner Winter noch von der feindlichen Stimmung unterkriegen. Moses heißt der melancholische Chronist dieses bunten Haufens Glückssucher aus der Karibik, die ab 1948 mit der ersten Migrationswelle in der britischen Hauptstadt strandeten. Das Commonwealth rief damals nach billigen Kräften, doch die Londoner hießen sie nicht willkommen. Da Moses als einer der ersten kam, wird er zum Fremdenführer für die Neuankömmlinge auf der Suche nach einem besseren Leben. Mit der Ankunft des jungen Galahad startet Moses' Tour durch den Kosmos der kreolischen Einwanderer, die für Hungerlöhne in Fabriken schuften und sich als kreative Überlebenskünstler eine Parallelwelt erschaffen. Und eine eigene Sprache. Denn es ist der Sound von Samuel Selvons kreolischer Kunst-Sprache, der diesen bereits 1956 erschienen Roman im englischsprachigen Raum zum modernen Klassiker machte. Für diese Sprache findet die Übersetzerin Miriam Mandelkow einen ganz eigenen Slang voller Musikalität und einen Rhythmus, der Selvons dialoghaften Plauderton sinnlich (be-)greifbar macht. Ein literarischer Ohrwurm, der noch lange nachklingt, weil er das Schicksal der ersten Migrantengeneration in ihrer eigenen Sprache erzählt.