Nicht lieferbar

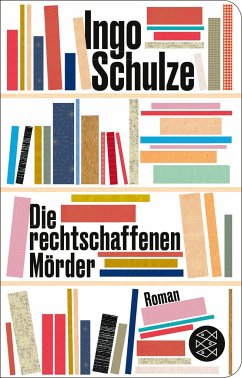

Ingo Schulze

Gebundenes Buch

Die rechtschaffenen Mörder

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

SPIEGEL-Bestseller und Shortlist Preis der Leipziger BuchmesseIngo Schulze erzählt davon, wie wird ein aufrechter Büchermensch zum Reaktionär wird - oder zum Revoluzzer? Norbert Paulini ist ein hochgeachteter Dresdner Antiquar. Lange Jahre finden Bücherliebhaber bei ihm Schätze und Gleichgesinnte zum Gedankenaustausch. Doch mit der Wende bricht das Geschäft ein, die Kunden bleiben weg. Paulini versucht mit aller Kraft, sein Lebenswerk zu retten. Doch er scheint dabei ein anderer zu werden. Er ist aufbrausend und zornig. Er wird beschuldigt, an fremdenfeindlichen Ausschreitungen beteiligt...

SPIEGEL-Bestseller und Shortlist Preis der Leipziger Buchmesse

Ingo Schulze erzählt davon, wie wird ein aufrechter Büchermensch zum Reaktionär wird - oder zum Revoluzzer? Norbert Paulini ist ein hochgeachteter Dresdner Antiquar. Lange Jahre finden Bücherliebhaber bei ihm Schätze und Gleichgesinnte zum Gedankenaustausch. Doch mit der Wende bricht das Geschäft ein, die Kunden bleiben weg. Paulini versucht mit aller Kraft, sein Lebenswerk zu retten. Doch er scheint dabei ein anderer zu werden. Er ist aufbrausend und zornig. Er wird beschuldigt, an fremdenfeindlichen Ausschreitungen beteiligt zu sein. Die Geschichte nimmt eine virtuose Volte: Ist Paulini eine tragische Figur oder ein Mörder?

Ingo Schulze erzählt davon, wie wird ein aufrechter Büchermensch zum Reaktionär wird - oder zum Revoluzzer? Norbert Paulini ist ein hochgeachteter Dresdner Antiquar. Lange Jahre finden Bücherliebhaber bei ihm Schätze und Gleichgesinnte zum Gedankenaustausch. Doch mit der Wende bricht das Geschäft ein, die Kunden bleiben weg. Paulini versucht mit aller Kraft, sein Lebenswerk zu retten. Doch er scheint dabei ein anderer zu werden. Er ist aufbrausend und zornig. Er wird beschuldigt, an fremdenfeindlichen Ausschreitungen beteiligt zu sein. Die Geschichte nimmt eine virtuose Volte: Ist Paulini eine tragische Figur oder ein Mörder?

Ingo Schulze wurde 1962 in Dresden geboren und lebt in Berlin. Nach dem Studium der klassischen Philologie in Jena arbeitete er zunächst als Schauspieldramaturg und Zeitungsredakteur. Bereits sein erstes Buch '33 Augenblicke des Glücks', 1995 erschienen, wurde sowohl von der Kritik als auch dem Publikum mit Begeisterung aufgenommen. 'Simple Storys' (1998) wurde ein spektakulärer Erfolg und ist Schullektüre. Es folgten das Opus magnum 'Neue Leben' (2005), die Erzählungen 'Handy' (2007) und 'Orangen und Engel' (2010) sowie die Romane 'Adam und Evelyn' (2008) und 'Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst' (2017), für den Ingo Schulze mit dem Rheingau Literatur Preis ausgezeichnet wurde und der auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand. Zudem veröffentlichte Ingo Schulze Essays und Reden, darunter 'Was wollen wir?' (2009) und 'Unsere schönen neuen Kleider' (2012), sowie das Künstlerbuch 'Einübung ins Paradies' (2016). Im Frühjahr 2020 erschien der Roman 'Die rechtschaffenen Mörder', der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Am 1. Oktober 2020 wurde Ingo Schulze mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für sein Engagement als politischer Autor und Künstler ausgezeichnet. Im Frühjahr 2022 erschien 'Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte ...'. Ingo Schulzes Werk wurde mit internationalen Preisen ausgezeichnet und ist in 30 Sprachen übersetzt. (www.ingoschulze.com) Literaturpreise: Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden, 2021 Preis der Literaturhäuser, 2021 Rheingau Literatur Preis, 2017 Hörspiel des Monats Oktober für 'Das Deutschlandgerät', 2014 Manhae-Preis der Manhae-Foundation Korea, 2013 Bertolt-Brecht-Preis der Stadt Augsburg, 2013 Literaturpreis des Freien Deutschen Autorenverbands, 2012 Heinrich-Heine-Gastdozentur, 2011 Mainzer Stadtschreiber, 2011 Longlist des International IMPAC Dublin Literary Award für 'Neue Leben', 2009 Brüder-Grimm-Professur, 2009 Shortlist Deutscher Buchpreis für 'Adam und Evelyn', 2008 Samuel-Bogumil-Linde-Preis, 2008 Preis der Leipziger Buchmesse für 'Handy', 2007 Thüringer Literaturpreis, 2007 Peter-Weiss-Preis, 2006 Shortlist Deutscher Buchpreis für 'Neue Leben', 2006 Joseph-Breitbach-Preis (gemeinsam mit Dieter Wellershoff und Thomas Hürlimann), 2001 Johannes-Bobrowski-Medaille, 1998 Aspekte-Literaturpreis, 1995 Ernst-Willner-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, 1995 Alfred-Döblin-Förderpreis, 1995

Produktdetails

- Verlag: S. Fischer Verlag GmbH

- Artikelnr. des Verlages: 1024446

- 3. Aufl.

- Seitenzahl: 320

- Erscheinungstermin: 4. März 2020

- Deutsch

- Abmessung: 209mm x 126mm x 33mm

- Gewicht: 413g

- ISBN-13: 9783103900019

- ISBN-10: 3103900015

- Artikelnr.: 57954492

Herstellerkennzeichnung

S. FISCHER Verlag GmbH

Hedderichstr. 114

60596 Frankfurt am Main

www.fischerverlage.de

+49 (069) 6062-0

Ingo Schulze unternimmt in diesem fabelhaften Roman nichts weniger als eine Spurensuche nach seiner möglichen eigenen Schuld. Volker Weidermann Der Spiegel 20201128

hochspannend Denis Scheck Südwestrundfunk/Lesenswert 20200709

Sind Nietzsche-Leser Verbrecher?

Ein frustrierter Antiquar, der Jagd auf Menschen machen will: Ingo Schulzes Roman "Die rechtschaffenen Mörder" erzählt satirisch Milieugeschichte und gibt Rätsel auf.

Dieser Roman beruht auf einer falschen Voraussetzung, die leider schon im Klappentext verstärkt sowie, noch bedauerlicher, in manchen Rezensionen des vor wenigen Tagen veröffentlichten Werks bereitwillig nachgebetet wird: "Wie wird ein aufrechter Büchermensch zum Reaktionär - oder zum Revoluzzer?", heißt es auf dem Buchrücken.

Die Vorstellung von einem "aufrechten Büchermenschen" aber ist naiv, man kann an so etwas vielleicht glauben, wenn man zu viele Pressemitteilungen der "Stiftung Lesen" konsumiert hat oder

Ein frustrierter Antiquar, der Jagd auf Menschen machen will: Ingo Schulzes Roman "Die rechtschaffenen Mörder" erzählt satirisch Milieugeschichte und gibt Rätsel auf.

Dieser Roman beruht auf einer falschen Voraussetzung, die leider schon im Klappentext verstärkt sowie, noch bedauerlicher, in manchen Rezensionen des vor wenigen Tagen veröffentlichten Werks bereitwillig nachgebetet wird: "Wie wird ein aufrechter Büchermensch zum Reaktionär - oder zum Revoluzzer?", heißt es auf dem Buchrücken.

Die Vorstellung von einem "aufrechten Büchermenschen" aber ist naiv, man kann an so etwas vielleicht glauben, wenn man zu viele Pressemitteilungen der "Stiftung Lesen" konsumiert hat oder

Mehr anzeigen

aus Verzweiflung über die Lage des Buchmarktes sich wünschte, jegliches Buch an sich wäre schon ein gutes. Diese Naivität steckt auch in Begriffen wie "Bücherwurm", "Büchernarr" oder "Leseratte" - als wäre mit dem bloßen Lesen schon irgendetwas über den Inhalt der Bücher gesagt.

Ingo Schulzes Roman ist aber, obwohl er den Inbegriff eines solchen Büchermenschen zunächst plakativ darstellt, am Ende differenzierter - und das liegt an seiner komplexen Erzählstruktur, die auf einer doppelten Metafiktion beruht.

Über die ersten hundertachtzig Seiten liest man die Lebensgeschichte eines Mannes, der schon als Baby auf Büchern gebettet wurde und fortan seine gesamte Existenz auf diese ausrichtet, um schließlich daraus einen Beruf zu machen: "Im Dresdner Stadtteil Blasewitz lebte einst ein Antiquar, der wegen seiner Bücher, seiner Kenntnisse und seiner geringen Neigung, sich von den Erwartungen seiner Zeit beeindrucken zu lassen, einen unvergleichlichen Ruf genoss."

Mit märchenhafter Sicherheit wird Norbert Paulini gegen manche Widrigkeiten der Zeit, also der DDR vom Arbeiterjungen zum Geistesmenschen, der in seinem Leben nichts als lesen will: Hölderlin, Melville, Fontane, Thomas Mann, die Expressionisten und Nietzsche, nach dessen "Liedern des Prinzen Vogelfrei" er seinen Salon benennt. Dort gehen bald Universitätsdozenten, Künstler und Schriftsteller ein und aus. Aber die Zeit meint es nicht gut mit ihm, nach der Wende verliert er alles, vielleicht sogar den Verstand. Ziemlich unmotiviert offenbart er, kurz bevor die Erzählung abbricht, noch eine fremdenfeindliche Gesinnung, und es stellt sich unvermittelt die Frage, ob er und sein Sohn Teil einer rechtsradikalen Szene sind.

Im zweiten Teil des Buches wird die zuvor gelesene Geschichte des Norbert Paulini als "Novelle" ausgewiesen - verfasst von einem Schriftsteller namens Schultze, der mit dem Autor Ingo Schulze einiges gemein hat. Schultze befindet sich, nach Paulinis Tod unter unklaren Umständen, offenbar in einer Verhörsituation, legt also eine vermeintlich realistischere Rechenschaft ab als zuvor die Novelle. Auch diese Rechenschaft dreht sich um das Wesen des Antiquars, dessen Salon Schultze früher frequentiert und mit dem er sich, zunächst unbewusst, die Frau geteilt hat. Eifersucht und Rache sind im Spiel, provozieren somit auch interessante Fragen zur Motivation der Novellen-Erzählung.

Im dritten Teil erfährt man in einem Bericht von Schultzes Lektorin, dass dieser womöglich Paulini ermordet haben könnte - die Frau begibt sich auf die Spuren der beiden zwischen Dresden und Elbsandsteingebirge, eröffnet somit eine weitere Perspektive auf das, was inzwischen ein Kriminalfall geworden ist.

Es läuft alles auf die Frage hinaus: War Paulini ein schlechter Mensch? Zumindest in der Sichtweise des Erzählers Schultze ist die Sache klar: "Ich hatte Paulini verkannt, verkannt, wozu ihn das, was wir an ihm bewundert hatten, prädestinierte: zum Herrschaftswahn, zur Überhebung, zum Blick von oben herab." Belegt wird das mit einem angeblichen Ausspruch des frustrierten Antiquars, der sein Geschäft verloren hat und für dessen Lebensinhalt sich niemand mehr interessiert: "Wenn schon jeder auf mich Jagd machen darf, dann nehme ich mir die Freiheit und mache auch ein bisschen Jagd. Für die Freiheit, für das Glück der Deutschen." Der Nietzsche-Verehrer also ein Verbrecher, Prinz Vogelfrei ein verkappter Terrorist, der nun "Jagd" auf Menschen macht - ist das nicht ein bisschen billig? Immerhin kommentiert auch der Erzähler Schultze: "Das ist unter Ihrem Niveau, Paulini."

Was der Autor Ingo Schulze sich dabei gedacht hat, liegt wohl versteckt zwischen einer ganzen Reihe literarischer Rätsel. Die Metaebenen und die erzählerische Unzuverlässigkeit lassen mannigfaltige Vorbilder von Jean Paul bis zu Maxim Billers vertrackter Erzählung "Harlem Holocaust" und Martin Walsers Schlüsselroman "Tod eines Kritikers" durchscheinen. Ob auch dies teilweise ein Schlüsselroman ist, wäre eine interessante Recherche für sich, neben der Spiegelung des Autors fällt insbesondere ein Dramatiker namens Ilja Gräbendorf auf, der die Liebeskrimihandlung hier noch mit vorantreibt.

Wie Lutz Seilers jüngst erschienener Roman "Stern 111" die Ost-Berliner Künstlerszene zur Wendezeit, so schildert auch Schulzes Roman (beide sind für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert) ein ganz bestimmtes Milieu, nämlich das Dresdner Bildungsbürgertum der späten DDR. Wer daran denkt, kommt an Uwe Tellkamps Roman "Der Turm" (2008) natürlich nicht vorbei - mitunter hat man bei Schulze das Gefühl, er wolle diesen parodieren. So hat auch Antiquar Paulini im seit Tellkamp legendären Stadtteil Weißer Hirsch Kontakte zur dortigen Elite, die allerdings etwas flach erscheint. Und Paulini selbst ist, zumindest in der Novelle, auch eine Karikatur: "Ich will eine Frau, die mich lesen lässt", sagt er.

So oft das aber alles gebrochen ist und durch die verschiedenen Erzählperspektiven relativiert wird, scheint das Grundproblem der Idee eines "guten Büchermenschen" immer wieder durch - auch die Lektorin spricht vom "bildungsbeflissenen, die Buchmenschen per se anhimmelnden Leser, der am Ende bestürzt erkennen müsse, wohin sein kontextloser Ästhetizismus ihn geführt habe". Das ist vielleicht eine Unterschätzung der Leser, und "kontextloser Ästhetizismus": Was soll das sein?

Der Kontext, in den Schulzes Roman eigentlich nur sehr am Rande führt, nämlich in die Realität von Pegida, Reichsbürgern und Rechtsterrorismus, wirkt in allen drei Erzählsträngen ein bisschen herbeigezwungen. Nein, "Die rechtschaffenen Mörder" ist kein "Buch der Stunde" zu diesen Nachrichtenthemen, sondern ein intertextuell aufgeladener historischer Roman, der vor allem von traurigen Ost-West-Differenzen erzählt, und der sich, Klappentext hin, Schubladenkritik her, nicht auf einen Nenner bringen lässt.

JAN WIELE

Ingo Schulze:

"Die rechtschaffenen

Mörder". Roman.

S. Fischer Verlag,

Frankfurt am Main 2020.

320 S., geb., 21,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Ingo Schulzes Roman ist aber, obwohl er den Inbegriff eines solchen Büchermenschen zunächst plakativ darstellt, am Ende differenzierter - und das liegt an seiner komplexen Erzählstruktur, die auf einer doppelten Metafiktion beruht.

Über die ersten hundertachtzig Seiten liest man die Lebensgeschichte eines Mannes, der schon als Baby auf Büchern gebettet wurde und fortan seine gesamte Existenz auf diese ausrichtet, um schließlich daraus einen Beruf zu machen: "Im Dresdner Stadtteil Blasewitz lebte einst ein Antiquar, der wegen seiner Bücher, seiner Kenntnisse und seiner geringen Neigung, sich von den Erwartungen seiner Zeit beeindrucken zu lassen, einen unvergleichlichen Ruf genoss."

Mit märchenhafter Sicherheit wird Norbert Paulini gegen manche Widrigkeiten der Zeit, also der DDR vom Arbeiterjungen zum Geistesmenschen, der in seinem Leben nichts als lesen will: Hölderlin, Melville, Fontane, Thomas Mann, die Expressionisten und Nietzsche, nach dessen "Liedern des Prinzen Vogelfrei" er seinen Salon benennt. Dort gehen bald Universitätsdozenten, Künstler und Schriftsteller ein und aus. Aber die Zeit meint es nicht gut mit ihm, nach der Wende verliert er alles, vielleicht sogar den Verstand. Ziemlich unmotiviert offenbart er, kurz bevor die Erzählung abbricht, noch eine fremdenfeindliche Gesinnung, und es stellt sich unvermittelt die Frage, ob er und sein Sohn Teil einer rechtsradikalen Szene sind.

Im zweiten Teil des Buches wird die zuvor gelesene Geschichte des Norbert Paulini als "Novelle" ausgewiesen - verfasst von einem Schriftsteller namens Schultze, der mit dem Autor Ingo Schulze einiges gemein hat. Schultze befindet sich, nach Paulinis Tod unter unklaren Umständen, offenbar in einer Verhörsituation, legt also eine vermeintlich realistischere Rechenschaft ab als zuvor die Novelle. Auch diese Rechenschaft dreht sich um das Wesen des Antiquars, dessen Salon Schultze früher frequentiert und mit dem er sich, zunächst unbewusst, die Frau geteilt hat. Eifersucht und Rache sind im Spiel, provozieren somit auch interessante Fragen zur Motivation der Novellen-Erzählung.

Im dritten Teil erfährt man in einem Bericht von Schultzes Lektorin, dass dieser womöglich Paulini ermordet haben könnte - die Frau begibt sich auf die Spuren der beiden zwischen Dresden und Elbsandsteingebirge, eröffnet somit eine weitere Perspektive auf das, was inzwischen ein Kriminalfall geworden ist.

Es läuft alles auf die Frage hinaus: War Paulini ein schlechter Mensch? Zumindest in der Sichtweise des Erzählers Schultze ist die Sache klar: "Ich hatte Paulini verkannt, verkannt, wozu ihn das, was wir an ihm bewundert hatten, prädestinierte: zum Herrschaftswahn, zur Überhebung, zum Blick von oben herab." Belegt wird das mit einem angeblichen Ausspruch des frustrierten Antiquars, der sein Geschäft verloren hat und für dessen Lebensinhalt sich niemand mehr interessiert: "Wenn schon jeder auf mich Jagd machen darf, dann nehme ich mir die Freiheit und mache auch ein bisschen Jagd. Für die Freiheit, für das Glück der Deutschen." Der Nietzsche-Verehrer also ein Verbrecher, Prinz Vogelfrei ein verkappter Terrorist, der nun "Jagd" auf Menschen macht - ist das nicht ein bisschen billig? Immerhin kommentiert auch der Erzähler Schultze: "Das ist unter Ihrem Niveau, Paulini."

Was der Autor Ingo Schulze sich dabei gedacht hat, liegt wohl versteckt zwischen einer ganzen Reihe literarischer Rätsel. Die Metaebenen und die erzählerische Unzuverlässigkeit lassen mannigfaltige Vorbilder von Jean Paul bis zu Maxim Billers vertrackter Erzählung "Harlem Holocaust" und Martin Walsers Schlüsselroman "Tod eines Kritikers" durchscheinen. Ob auch dies teilweise ein Schlüsselroman ist, wäre eine interessante Recherche für sich, neben der Spiegelung des Autors fällt insbesondere ein Dramatiker namens Ilja Gräbendorf auf, der die Liebeskrimihandlung hier noch mit vorantreibt.

Wie Lutz Seilers jüngst erschienener Roman "Stern 111" die Ost-Berliner Künstlerszene zur Wendezeit, so schildert auch Schulzes Roman (beide sind für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert) ein ganz bestimmtes Milieu, nämlich das Dresdner Bildungsbürgertum der späten DDR. Wer daran denkt, kommt an Uwe Tellkamps Roman "Der Turm" (2008) natürlich nicht vorbei - mitunter hat man bei Schulze das Gefühl, er wolle diesen parodieren. So hat auch Antiquar Paulini im seit Tellkamp legendären Stadtteil Weißer Hirsch Kontakte zur dortigen Elite, die allerdings etwas flach erscheint. Und Paulini selbst ist, zumindest in der Novelle, auch eine Karikatur: "Ich will eine Frau, die mich lesen lässt", sagt er.

So oft das aber alles gebrochen ist und durch die verschiedenen Erzählperspektiven relativiert wird, scheint das Grundproblem der Idee eines "guten Büchermenschen" immer wieder durch - auch die Lektorin spricht vom "bildungsbeflissenen, die Buchmenschen per se anhimmelnden Leser, der am Ende bestürzt erkennen müsse, wohin sein kontextloser Ästhetizismus ihn geführt habe". Das ist vielleicht eine Unterschätzung der Leser, und "kontextloser Ästhetizismus": Was soll das sein?

Der Kontext, in den Schulzes Roman eigentlich nur sehr am Rande führt, nämlich in die Realität von Pegida, Reichsbürgern und Rechtsterrorismus, wirkt in allen drei Erzählsträngen ein bisschen herbeigezwungen. Nein, "Die rechtschaffenen Mörder" ist kein "Buch der Stunde" zu diesen Nachrichtenthemen, sondern ein intertextuell aufgeladener historischer Roman, der vor allem von traurigen Ost-West-Differenzen erzählt, und der sich, Klappentext hin, Schubladenkritik her, nicht auf einen Nenner bringen lässt.

JAN WIELE

Ingo Schulze:

"Die rechtschaffenen

Mörder". Roman.

S. Fischer Verlag,

Frankfurt am Main 2020.

320 S., geb., 21,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Prinz Vogelfrei

In seinem neuen Roman «Die rechtschaffenen Mörder» stellt Ingo Schulze einen ebenso kauzigen wie charismatischen Antiquar in den Mittelpunkt. Ein Setting also, das bei einer ‹literarischen› Leserschaft durchweg angenehme Assoziationen auslösen …

Mehr

Prinz Vogelfrei

In seinem neuen Roman «Die rechtschaffenen Mörder» stellt Ingo Schulze einen ebenso kauzigen wie charismatischen Antiquar in den Mittelpunkt. Ein Setting also, das bei einer ‹literarischen› Leserschaft durchweg angenehme Assoziationen auslösen dürfte, dreht sich hier doch alles um anspruchsvolle, klassische Literatur. Handlungsort ist Dresden, zeitlich ist der Roman vor und nach der Wende angesiedelt, soziales Milieu ist das Bildungsbürgertum. Neben dem Preisträger der diesjährigen Leipziger Buchmesse, Lutz Seilers «Stern 111», ist dies von den fünf Büchern der Shortlist ein zweiter Roman mit Wende-Thematik, die auch nach dreißig Jahren literarisch noch längst nicht abgearbeitet ist.

Im ersten, knapp zwei Drittel des dreiteiligen Romans umfassenden Teil, wird die Geschichte von Norbert Paulini erzählt, stimmig beginnend mit den Worten «Im Dresdner Stadtteil Blasewitz lebte einst ein Antiquar …» Von seiner früh verstorbenen Mutter hatte Norbert nicht nur die Leidenschaft für Bücher geerbt, sondern auch den umfangreichen Bestand ihres Antiquariats. Nach einer Buchhändlerlehre eröffnet er 1977 mit dem sorgsam gehüteten Bücherschatz, der ihn schon als Kind ans Lesen gebracht hat, in der elterlichen Wohnung sein eigenes Antiquariat. Schnell wird er in den einschlägigen bibliophilen Kreisen bekannt und erwirbt sich durch seine immense Belesenheit einen geradezu legendären Ruf. Zu welchem nicht wenig auch sein literarischer Salon beiträgt, der regelmäßig Intellektuelle aller Couleur zu Lesungen und zum Fachsimpeln bei ihm versammelt. Nach der Wende bricht der Markt für seine antiquarischen Schätze schlagartig zusammen, die Geschäfte laufen schlecht, er muss Gelegenheitsjobs annehmen und zieht schließlich sogar in die sächsische Provinz. Seinem Metier jedoch bleibt er unbeirrt treu, er stellt sich ganz auf Internethandel um. Der eigensinnige Kauz vereinsamt immer mehr und zieht sich verbittert in die innere Emigration zurück. Am Ende befragen ihn zwei Kriminalbeamte, wobei vage ein rechtsradikaler Hintergrund angedeutet wird, Verhör und erster Teil enden dann aber mitten im Satz, alles bleibt offen. Der bisher kaum erkennbare personale Erzähler tritt im zweiten Teil dann deutlich als Ich-Erzähler namens Schultze (sic) auf, - mit tz allerdings! Er berichtet jetzt aus dieser neuen Perspektive über den Eigenbrödler, erzählt von der Entstehung seiner Paulini-Novelle, von seinen Gesprächen mit dem Antiquar und von seiner Liaison mit dessen Lebensgefährtin. Anschließend erzählt im kurzen dritten Teil Schultzes Lektorin von ihren eigenen Recherchen über den Helden der noch nicht veröffentlichten Novelle, eine zweifache Metafiktion also.

Diese kunstvolle Verschachtelung dreier Erzählebenen und ebenso vieler Genres, vom Bildungsroman zum Künstlerroman bis zum Krimi, hebt «Die rechtschaffenen Mörder» deutlich ab vom konventionellen Erzählgestus. Norbert Paulini erinnert als Figur an den Magister Tinius, Inbegriff der Bibliomanie, auf den auch eine Romanfigur namens Gräbendorf hinweist. Eine der Stärken dieses Buches ist jedenfalls seine üppige Intertextualität, wobei mich, soviel Anekdotisches sei erlaubt, gleich zu Beginn die Erwähnung von Gottfried Kellers «Der grüne Heinrich» erfreut hat, den ich unmittelbar zuvor gelesen und rezensiert habe. Paulini nämlich weist in einem Gespräch darauf hin, Thomas Mann habe damit einige Schwierigkeiten gehabt, weil ihm nicht bewusst war, dass es zwei Fassungen davon gibt, in denen er wohl abwechselnd immer wieder mal gelesen hat.

Ärgerlich ist auch hier mal wieder der Klappentext, der vom Revoluzzer spricht und von fremdenfeindlichen Ausschreitungen. Prinz Vogelfrei, wie Paulini sich nach dem Gedicht Nietzsches selbst nennt, liefert nämlich für den Rechtsruck in Ostdeutschland keinerlei Erklärung. «Die Dichter müssen lügen» ist Paulinis Credo, der intertextuell ambitionierte Roman über ihn aber scheitert, grandios überdeterminiert, an seiner eher verwirrenden Vieldeutigkeit.

Weniger

Antworten 1 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für