Gebundenes Buch

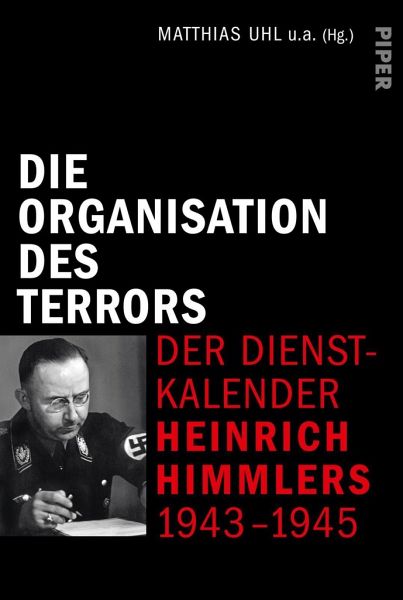

Die Organisation des Terrors - Der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1943-1945

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Lange galten Himmlers Dienstkalender der beiden letzten Kriegsjahre als verschollen - bis man sie in einem russischen Archiv in der Nähe von Moskau fand. Die darin erfolgten Eintragungen sind deshalb so brisant, weil dieser Zeitraum den Höhepunkt der deutschen Gräueltaten an den Völkern Europas markiert. Erstmals werden sie nun durch ausgewiesene Experten für die Geschichte des Holocaust und der NS-Diktatur entschlüsselt und einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Der spektakuläre Fund belegt, wie diese Verbrechen vom Reichsführer-SS initiiert und organisiert wurden. Die Kalenderno...

Lange galten Himmlers Dienstkalender der beiden letzten Kriegsjahre als verschollen - bis man sie in einem russischen Archiv in der Nähe von Moskau fand. Die darin erfolgten Eintragungen sind deshalb so brisant, weil dieser Zeitraum den Höhepunkt der deutschen Gräueltaten an den Völkern Europas markiert. Erstmals werden sie nun durch ausgewiesene Experten für die Geschichte des Holocaust und der NS-Diktatur entschlüsselt und einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Der spektakuläre Fund belegt, wie diese Verbrechen vom Reichsführer-SS initiiert und organisiert wurden. Die Kalendernotizen zeigen zudem, wer an diesen Entscheidungen beteiligt war, wer zum engsten Kreis um Himmler gehörte und wie jene Männer handelten, die Europa zerstörten und für den größten Massenmord der Geschichte verantwortlich sind.

Die Herausgeber: Matthias Uhl, Historiker am Deutschen Historischen Institut in Moskau. Forscht zur Sowjetunion und zum Zweiten Weltkrieg. Mitherausgeber der Dokumentationen "Das Buch Hitler" und "Verhört". Martin Holler, Historiker und Slawist. Autor verschiedener Beiträge zur Verfolgung der Sinti und Roma während der NS-Diktatur. Jean-Luc Leleu, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte der Universität Caen. Legte 2007 mit "La Waffen-SS" das Standardwerk zur Geschichte der militärischen Formationen der SS vor. Dieter Pohl, Inhaber des Lehrstuhls für Zeitgeschichte an der Universität Klagenfurt. Autor von "Die Herrschaft der Wehrmacht" und Mitherausgeber der Editionsreihe "Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden". Thomas Pruschwitz, freier Historiker.

Produktdetails

- Verlag: Piper

- Auflage

- Seitenzahl: 1152

- Erscheinungstermin: 6. April 2020

- Deutsch

- Abmessung: 221mm x 151mm x 63mm

- Gewicht: 1527g

- ISBN-13: 9783492058964

- ISBN-10: 3492058965

- Artikelnr.: 56142888

Herstellerkennzeichnung

Piper Verlag GmbH

Georgenstr. 4

80799 München

info@piper.de

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Rezensent Dietmar Süss findet lohnende Lektüre in den von Matthias Uhl, Thomas Pruschwitz, Martin Holler, Jean-Luc Leleu und Dieter Pohl herausgebenen Dienstkalendern Heinrich Himmlers von 1943-1945. Nicht am Stück zu lesen seien diese Aufzeichnungen Himmlers über Treffen, Reisen, Vorträge, Besuche bei der Geliebten und vor allem die bürokratischen Prozesse der Judenvernichtung, meint Süss. In der vorbildlichen Edition finden sich laut Rezensent zwar keine sensationellen Funde oder Privates, dafür aber eine Fülle an Informationen über Netzwerke und Arbeitsweisen des Machtmenschen Himmler und seiner Entourage, über die Expansion des Lagersystems und die "Brutalität der Vernichtung".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.08.2020

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.08.2020Führungspersonal wurde persönlich geprüft

Entschlüsselungsarbeit: Eine Edition des Dienstkalenders Heinrich Himmlers aus den letzten Kriegsjahren

Vier saßen zusammen um halb zehn abends in der Feldkommandostelle Hochwald. Der Tag klang langsam aus, und die Herren spielten eine Runde Doppelkopf: SS-Oberst- Gruppenführer Kurt Daluege, SS-Obergruppenführer Karl Wolff, Obersturmbannführer Dr. Rudolf Brandt und der Chef persönlich, Heinrich Himmler. Es war der 17. August 1943. Himmler wusste bereits, was wenige Tage später offiziell würde: seine Ernennung zum Reichsminister des Inneren - und damit ein weiterer Schritt auf seinem Weg zum "Herrn der Sicherheit" im Reich und in den besetzten Gebieten. Er werde, kündigte

Entschlüsselungsarbeit: Eine Edition des Dienstkalenders Heinrich Himmlers aus den letzten Kriegsjahren

Vier saßen zusammen um halb zehn abends in der Feldkommandostelle Hochwald. Der Tag klang langsam aus, und die Herren spielten eine Runde Doppelkopf: SS-Oberst- Gruppenführer Kurt Daluege, SS-Obergruppenführer Karl Wolff, Obersturmbannführer Dr. Rudolf Brandt und der Chef persönlich, Heinrich Himmler. Es war der 17. August 1943. Himmler wusste bereits, was wenige Tage später offiziell würde: seine Ernennung zum Reichsminister des Inneren - und damit ein weiterer Schritt auf seinem Weg zum "Herrn der Sicherheit" im Reich und in den besetzten Gebieten. Er werde, kündigte

Mehr anzeigen

Himmler an, die neue Behörde auch nicht als Minister, sondern als Reichsführer SS führen - und das verhieß vor allem eine weitere Radikalisierung der Germanisierungs- und Vernichtungspolitik. In diese Monate, in den Spätsommer und Herbst 1943, fiel die Endphase der berüchtigten "Aktion Reinhardt", bei der etwa 1,5 Millionen Juden aus ganz Europa in den Vernichtungslagern ermordet wurden.

Heinrich Himmler, im Jahr 1900 in München geboren und Sohn eines Oberstudiendirektors, war einer der zentralen Architekten der Judenvernichtung: Reichsführer SS, Chef der deutschen Polizei, Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, zuletzt, im Jahr 1944, auch noch Befehlshaber des Ersatzheeres. In seiner Person bündelte sich die ganze Macht des nationalsozialistischen Maßnahmenstaates, und gemeinsam mit seinem Stab waren Terror, Ausbeutung und Mord das tägliche Geschäftsfeld dieser gutbürgerlichen "Weltanschauungskrieger", die sich mit dem Deckmantel vermeintlicher kühler "Rationalität" und charakterlicher "Unbedingtheit" umgaben.

Dass nun eine Gruppe von Historikern an unterschiedlichen Standorten sich aufgemacht hat, in mühevoller Kleinarbeit den Dienstkalender Himmlers für den Zeitraum von Januar 1943 bis zum 14. März 1945 zu edieren, ist ein wahrhafter Glücksfall. Nicht, weil die Edition mit sensationellen neuen Funden, gar mit einer Neubewertung Heinrich Himmlers aufwarten würde. Solch großspuriges Auftreten hat die Gruppe um Mathias Uhl vom Deutschen Historischen Institut in Moskau gar nicht nötig. Die Edition ist deshalb ein so außerordentlicher Gewinn, weil sie es im Detail ermöglicht, die Alltagsroutinen, die Netzwerke und Arbeitsweisen nicht nur Himmlers, sondern seiner ganzen Entourage genau nachzuvollziehen. Sichtbar werden - hinter den nüchternen Eintragungen über Treffen, Reisen und Vorträge - die bürokratischen Prozesse und die pure Gewalt, die Himmlers Arbeit prägte. Man sieht hier gewissermaßen Verbrechern bei der Arbeit zu. Und Himmler war einer der größten.

Er persönlich steuerte den Mord an den Juden im besetzten Polen. Am 17. Juli 1942 hatte er an der Ermordung von Juden in Auschwitz teilgenommen, und am 12. Februar 1943 ließ er sich in Sobibor genauestens vorführen, wie mit Gas effizient getötet werden könne. Was ihn interessierte, waren die Gaskammern im Lagerteil III. Allerdings, und das stellte sich aus der Sicht seines Stabes und der Verantwortlichen vor Ort als Problem dar, gab es an diesem Tag keinen neuen Deportationszug. Die Antwort: Die SS brachte zweihundert Mädchen und Frauen aus der näheren Umgebung ins Lager, um für Ersatz zu sorgen. Anschließend besprach sich Himmler unter anderem mit Odilo Globocnik, dem Chef der "Aktion Reinhardt" und Verantwortlichen für die Vernichtungslager Belzec, Treblinka und Sobibor. Himmlers Forderung: Alles, was aus dem geraubten jüdischen Besitz stamme, müsse aufgelistet und erfasst werden. Dafür und "für die besonderen Leistungen dieser harten Aufgabe" könne Globocnik mit einer Auszeichnung rechnen.

Im Kalender finden sich für diese Dienstreise nur wenige, spröde Einträge: "12.30 Uhr: Start mit dem Wagen nach Cholm. 14.00 Uhr: Start von Cholm mit Sonderzug zum SS-Sonderkommando; 15.00 - 16.00 Uhr: Besichtigung des SS-Sonderkommandos; 16.00 Uhr: Rückfahrt nach Cholm". Die Editorengruppe hat nicht nur den Dienstkalender sorgsam kommentiert und Treffen um Treffen entschlüsselt, sie hat die Dokumente auch um weitere wichtige Quellen wie Himmlers handschriftlich geführten Tischkalender und seine Telefonbuchnotizen ergänzt.

Die Edition vermittelt einen umfassenden Einblick in die Expansion des KZ-Systems und die Verbrechen der Endphase, und sie macht dank der Kommentierung deutlich, wie eng verbunden die scheinbare Banalität des bürokratischen Alltags und die Brutalität der Vernichtung waren. Himmler trieb diese Politik voran und genehmigte persönlich die Menschenversuche in den Konzentrationslagern: die Gelb- und Fleckfieber-Versuche und auch die Experimente mit dem Kampfstoff Lost. Einen beträchtlichen Teil seiner Arbeit widmete Himmler, von Hitler persönlich dazu ernannt, dem Kampf gegen Partisanen. Die Politik der "toten Zone", als die SS schließlich im Sommer 1943 dazu überging, solche Regionen von Einwohnern zu räumen, in denen man Partisanen vermutete, führte zu einer immer weiteren Ausdehnung der Übergriffe gegen die sowjetische Zivilbevölkerung. Sie waren die größte Opfergruppe unter den vermutlich 400 000 bis 500 000 Getöteten in den besetzten sowjetischen Gebieten.

Über Himmler als Privatmann geben die Kalender nur indirekt Aufschluss. Seine Frau und seine Tochter, die in Gmund am Tegernsee wohnten, besuchte Himmler immer wieder, wenn er in München zu tun hatte. Seit Ende 1938 hatte Himmler ein Verhältnis mit seiner damaligen Privatsekretärin, Hedwig Potthast. Sie lebte zunächst in Berlin, später dann im oberbayerischen Schönau. Ein Besuch bei ihr fand sich im Kalender dann als "Inspektionsreise", manchmal hieß es auch einfach nur "unterwegs" oder ein Eintrag unterblieb ganz.

Aufschlussreicher als diese Details aus seinem Privatleben sind die Hinweise auf seine zahlreichen persönlichen Treffen mit dem NS-Führungspersonal. Beinahe täglich gingen Divisions- und Regimentsführer bei Himmler ein und aus, und selbst für niedrigere Funktionsträger nahm sich Himmler Zeit, wenn sie in der Feldkommandostelle zu tun hatten. "Menschenführung" von "Mann zu Mann", mit dem Ziel, Autoritäts- und Loyalitätsbande zu knüpfen und zudem sich ein eigenes Bild über die Lage an der Front, die Stimmung in der Truppe oder der SS zu verschaffen - ein solches Verständnis von "Führung" prägte Himmler, bestimmte seinen Arbeitsalltag und bot ihm zudem die Chance, den weltanschaulichen Nachwuchs an sich zu binden. Himmlers Kalender war ein wichtiges Instrument seiner Herrschaftsführung, insofern verbergen sich in den dürren Einträgen zentrale Komplexe nationalsozialistischer Verbrechenspolitik, die die Herausgeber Schritt für Schritt freilegen. Sie zeigen Himmler als einen radikalen, immer auf die Ausdehnung der eigenen Kompetenzen setzenden Machtpolitiker und Antisemiten.

Die Dokumente dieser Edition haben eine eigene Geschichte, die es lohnt, erzählt zu werden. Gerne hätte man ein klein wenig mehr über eine Geschichte in der Geschichte erfahren, nämlich den verschlungenen Weg der 2600 Kisten, die die Sondereinheiten der Roten Armee und des Geheimdienstes NKWD an sich gebracht und dann nach Moskau gebracht hatten. Die Aktenberge, in denen sich auch Himmlers Aufzeichnungen befanden, gelangten zunächst in das Sonderarchiv des sowjetischen Innenministeriums. Der KGB übernahm sie schließlich, und bei ihm lagen sie dann bis zum Ende der Sowjetunion. Ende der neunziger Jahre fanden Historiker den Schatz - und veröffentlichten den Dienstkalender für die Jahre 1941/42. Solche Editionen lesen sich nicht am Stück, bedeuten für die Leser Arbeit. Aber es ist eine Lektüre, die lohnt.

DIETMAR SÜSS

"Die Organisation des Terrors". Der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1943-1945.

Hrsg. von Matthias Uhl, Thomas Pruschwitz, Martin Holler, Jean-Luc Leleu und Dieter Pohl. Piper Verlag, München 2020. 1152 S., geb., 48,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Heinrich Himmler, im Jahr 1900 in München geboren und Sohn eines Oberstudiendirektors, war einer der zentralen Architekten der Judenvernichtung: Reichsführer SS, Chef der deutschen Polizei, Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, zuletzt, im Jahr 1944, auch noch Befehlshaber des Ersatzheeres. In seiner Person bündelte sich die ganze Macht des nationalsozialistischen Maßnahmenstaates, und gemeinsam mit seinem Stab waren Terror, Ausbeutung und Mord das tägliche Geschäftsfeld dieser gutbürgerlichen "Weltanschauungskrieger", die sich mit dem Deckmantel vermeintlicher kühler "Rationalität" und charakterlicher "Unbedingtheit" umgaben.

Dass nun eine Gruppe von Historikern an unterschiedlichen Standorten sich aufgemacht hat, in mühevoller Kleinarbeit den Dienstkalender Himmlers für den Zeitraum von Januar 1943 bis zum 14. März 1945 zu edieren, ist ein wahrhafter Glücksfall. Nicht, weil die Edition mit sensationellen neuen Funden, gar mit einer Neubewertung Heinrich Himmlers aufwarten würde. Solch großspuriges Auftreten hat die Gruppe um Mathias Uhl vom Deutschen Historischen Institut in Moskau gar nicht nötig. Die Edition ist deshalb ein so außerordentlicher Gewinn, weil sie es im Detail ermöglicht, die Alltagsroutinen, die Netzwerke und Arbeitsweisen nicht nur Himmlers, sondern seiner ganzen Entourage genau nachzuvollziehen. Sichtbar werden - hinter den nüchternen Eintragungen über Treffen, Reisen und Vorträge - die bürokratischen Prozesse und die pure Gewalt, die Himmlers Arbeit prägte. Man sieht hier gewissermaßen Verbrechern bei der Arbeit zu. Und Himmler war einer der größten.

Er persönlich steuerte den Mord an den Juden im besetzten Polen. Am 17. Juli 1942 hatte er an der Ermordung von Juden in Auschwitz teilgenommen, und am 12. Februar 1943 ließ er sich in Sobibor genauestens vorführen, wie mit Gas effizient getötet werden könne. Was ihn interessierte, waren die Gaskammern im Lagerteil III. Allerdings, und das stellte sich aus der Sicht seines Stabes und der Verantwortlichen vor Ort als Problem dar, gab es an diesem Tag keinen neuen Deportationszug. Die Antwort: Die SS brachte zweihundert Mädchen und Frauen aus der näheren Umgebung ins Lager, um für Ersatz zu sorgen. Anschließend besprach sich Himmler unter anderem mit Odilo Globocnik, dem Chef der "Aktion Reinhardt" und Verantwortlichen für die Vernichtungslager Belzec, Treblinka und Sobibor. Himmlers Forderung: Alles, was aus dem geraubten jüdischen Besitz stamme, müsse aufgelistet und erfasst werden. Dafür und "für die besonderen Leistungen dieser harten Aufgabe" könne Globocnik mit einer Auszeichnung rechnen.

Im Kalender finden sich für diese Dienstreise nur wenige, spröde Einträge: "12.30 Uhr: Start mit dem Wagen nach Cholm. 14.00 Uhr: Start von Cholm mit Sonderzug zum SS-Sonderkommando; 15.00 - 16.00 Uhr: Besichtigung des SS-Sonderkommandos; 16.00 Uhr: Rückfahrt nach Cholm". Die Editorengruppe hat nicht nur den Dienstkalender sorgsam kommentiert und Treffen um Treffen entschlüsselt, sie hat die Dokumente auch um weitere wichtige Quellen wie Himmlers handschriftlich geführten Tischkalender und seine Telefonbuchnotizen ergänzt.

Die Edition vermittelt einen umfassenden Einblick in die Expansion des KZ-Systems und die Verbrechen der Endphase, und sie macht dank der Kommentierung deutlich, wie eng verbunden die scheinbare Banalität des bürokratischen Alltags und die Brutalität der Vernichtung waren. Himmler trieb diese Politik voran und genehmigte persönlich die Menschenversuche in den Konzentrationslagern: die Gelb- und Fleckfieber-Versuche und auch die Experimente mit dem Kampfstoff Lost. Einen beträchtlichen Teil seiner Arbeit widmete Himmler, von Hitler persönlich dazu ernannt, dem Kampf gegen Partisanen. Die Politik der "toten Zone", als die SS schließlich im Sommer 1943 dazu überging, solche Regionen von Einwohnern zu räumen, in denen man Partisanen vermutete, führte zu einer immer weiteren Ausdehnung der Übergriffe gegen die sowjetische Zivilbevölkerung. Sie waren die größte Opfergruppe unter den vermutlich 400 000 bis 500 000 Getöteten in den besetzten sowjetischen Gebieten.

Über Himmler als Privatmann geben die Kalender nur indirekt Aufschluss. Seine Frau und seine Tochter, die in Gmund am Tegernsee wohnten, besuchte Himmler immer wieder, wenn er in München zu tun hatte. Seit Ende 1938 hatte Himmler ein Verhältnis mit seiner damaligen Privatsekretärin, Hedwig Potthast. Sie lebte zunächst in Berlin, später dann im oberbayerischen Schönau. Ein Besuch bei ihr fand sich im Kalender dann als "Inspektionsreise", manchmal hieß es auch einfach nur "unterwegs" oder ein Eintrag unterblieb ganz.

Aufschlussreicher als diese Details aus seinem Privatleben sind die Hinweise auf seine zahlreichen persönlichen Treffen mit dem NS-Führungspersonal. Beinahe täglich gingen Divisions- und Regimentsführer bei Himmler ein und aus, und selbst für niedrigere Funktionsträger nahm sich Himmler Zeit, wenn sie in der Feldkommandostelle zu tun hatten. "Menschenführung" von "Mann zu Mann", mit dem Ziel, Autoritäts- und Loyalitätsbande zu knüpfen und zudem sich ein eigenes Bild über die Lage an der Front, die Stimmung in der Truppe oder der SS zu verschaffen - ein solches Verständnis von "Führung" prägte Himmler, bestimmte seinen Arbeitsalltag und bot ihm zudem die Chance, den weltanschaulichen Nachwuchs an sich zu binden. Himmlers Kalender war ein wichtiges Instrument seiner Herrschaftsführung, insofern verbergen sich in den dürren Einträgen zentrale Komplexe nationalsozialistischer Verbrechenspolitik, die die Herausgeber Schritt für Schritt freilegen. Sie zeigen Himmler als einen radikalen, immer auf die Ausdehnung der eigenen Kompetenzen setzenden Machtpolitiker und Antisemiten.

Die Dokumente dieser Edition haben eine eigene Geschichte, die es lohnt, erzählt zu werden. Gerne hätte man ein klein wenig mehr über eine Geschichte in der Geschichte erfahren, nämlich den verschlungenen Weg der 2600 Kisten, die die Sondereinheiten der Roten Armee und des Geheimdienstes NKWD an sich gebracht und dann nach Moskau gebracht hatten. Die Aktenberge, in denen sich auch Himmlers Aufzeichnungen befanden, gelangten zunächst in das Sonderarchiv des sowjetischen Innenministeriums. Der KGB übernahm sie schließlich, und bei ihm lagen sie dann bis zum Ende der Sowjetunion. Ende der neunziger Jahre fanden Historiker den Schatz - und veröffentlichten den Dienstkalender für die Jahre 1941/42. Solche Editionen lesen sich nicht am Stück, bedeuten für die Leser Arbeit. Aber es ist eine Lektüre, die lohnt.

DIETMAR SÜSS

"Die Organisation des Terrors". Der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1943-1945.

Hrsg. von Matthias Uhl, Thomas Pruschwitz, Martin Holler, Jean-Luc Leleu und Dieter Pohl. Piper Verlag, München 2020. 1152 S., geb., 48,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

»Ein lesbares und obendrein höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügendes Buch wurde aus dem Datenhaufen auf den Kalenderblättern erst durch die ingeniöse Feinarbeit von fünf Historikern - Matthias Uhl, Thomas Pruschwitz, Martin Holler, Jean-Luc Leleu und Dieter Pohl.« Süddeutsche Zeitung 20200406

Mit „Die Organisation des Terrors - Der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1943-1945“ hat der Historiker Dr. Matthias Uhl zusammen mit seinen Kollegen Thomas Pruschwitz, Martin Holler, Jean-Luc Leleu und Dieter Pohl unglaubliches geschafft. Er hat den lange verschollen geglaubten …

Mehr

Mit „Die Organisation des Terrors - Der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1943-1945“ hat der Historiker Dr. Matthias Uhl zusammen mit seinen Kollegen Thomas Pruschwitz, Martin Holler, Jean-Luc Leleu und Dieter Pohl unglaubliches geschafft. Er hat den lange verschollen geglaubten Terminkalender von SS-Chef Heinrich Himmler aufbereitet, „entschlüsselt“ und der Leserschaft zugänglich gemacht. Grundlage für die Edition bilden die überlieferten Terminblätter des Dienstkalenders aus dem Zentralarchiv des russischen Verteidigungsministeriums, dazu kamen sein Tischkalender und seine handschriftlichen Telefonnotizen. Das war in mehrerlei Hinsicht kein einfaches Unterfangen, denn zum einen schrieb Himmler in einer Art „Geheimschrift“, einer Mischung aus Sütterlin und lateinischer Schreibschrift, zudem galt es Abkürzungen und Zeichen zu entschlüsseln. Und dazu dann noch der Inhalt der Kalender aus der Zeit zwischen dem 1.1.1943 und dem 15.3.1945. Absolut keine leichte Kost.

Denn in diesen 26,5 Monaten skizziert Himmler nahezu lückenlos überliefert und in mageren Worten Triviales aus seinem Leben neben Aufzeichnungen zu Krieg und Holocaust. Nur für sechs Tage gibt es in dieser Zeit keine Einträge. „Telefonat mit Mami und Püppi“ (mit seiner Frau und seiner Tochter) finden sich da neben Frisör- und Massageterminen und Ausflügen zu seiner „Zweitfamilie“ nach Mecklenburg (er hatte mit seiner ehemaligen Sekretärin zwei uneheliche Kinder) auch Besprechungen zur Vernichtung der Juden und Termine zu Besuchen in Konzentrationslagern (wie beispielsweise am 12. Februar 1942 in Sobibor) sind vermerkt. Wie penibel der Kalender geführt wurde, zeigt, wie pedantisch Himmler als Mensch war. Und ebenso akkurat durchgeplant wie seine Tage, so sollte auch Völkermord vonstattengehen. Er war einerseits der große Strippenzieher hinter dem Schreibtisch, besuchte und besichtigte aber auch die Stätten der Gräueltaten.

Die Aufarbeitung der Kalender war eine enorme wissenschaftliche Leistung. Dass dabei kein Roman herauskommen kann, war von vornherein klar. Das Buch ist ein verstörendes Dokument. So viel Gewalt, Leid und Menschenverachtung in so mageren Worten. Dazwischen die Einordnung der Autoren/Herausgeber. Das Buch kann man nicht einfach so lesen. Man muss immer wieder Pausen machen, eventuell das eine oder andere auch selbst noch recherchieren, um die politisch-zeitliche Einordnung nachzuvollziehen. Damit wird es zu einer gelungenen Mischung aus Sach-, Fach- und Geschichtsbuch und eine Grundlage für weiterführende Lektüre. Ein Buch, das betroffen, nachdenklich, vielleicht auch wütend macht. Von mir eine ganz klare Lese-Empfehlung für historisch interessierte Leser, die sich eventuell für besseres Verständnis gerne auch über das vorliegende Buch hinaus weiter in das Thema einarbeiten wollen. 5 Sterne.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für