Nicht lieferbar

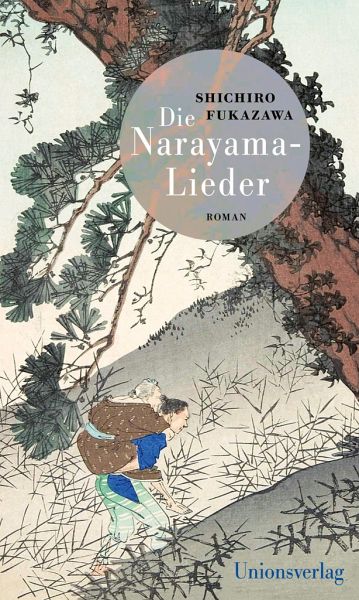

Die Narayama-Lieder

Mit einem Nachwort von Eduard Klopfenstein. Mit einem Nachwort von Eduard Klopfenstein

Mitarbeit: Klopfenstein, Eduard;Übersetzung: Eggenberg, Thomas

Im abgelegenen, rauen japanischen Hochland beherrscht die archaische Natur das Leben der Dorfbewohner. Im Schatten des mächtigen Berges Narayama haben sie gelernt, ihren Rhythmus dem der aufspringenden Knospen anzupassen. Doch jeder Winter ist hart, und das Wohl der Familie steht an erster Stelle.So auch für die zähe, fürsorgliche Orin, die sich unentwegt um das Glück ihres Sohnes sorgt. Noch vor Ende des Jahres muss sie ihm eine Frau finden. Beginnt erst der Winter, wird sie keine Gelegenheit mehr dazu haben. Denn der Brauch gebietet, dass sich die Alten mit siebzig auf eine Reise begebe...

Im abgelegenen, rauen japanischen Hochland beherrscht die archaische Natur das Leben der Dorfbewohner. Im Schatten des mächtigen Berges Narayama haben sie gelernt, ihren Rhythmus dem der aufspringenden Knospen anzupassen. Doch jeder Winter ist hart, und das Wohl der Familie steht an erster Stelle.

So auch für die zähe, fürsorgliche Orin, die sich unentwegt um das Glück ihres Sohnes sorgt. Noch vor Ende des Jahres muss sie ihm eine Frau finden. Beginnt erst der Winter, wird sie keine Gelegenheit mehr dazu haben. Denn der Brauch gebietet, dass sich die Alten mit siebzig auf eine Reise begeben, von der sie nicht zurückkehren.

Fukazawa erzählt eine japanische Legende im Hier und Jetzt, eine Geschichte von Leben und Tod, Liebe, Würde und Hingabe.

So auch für die zähe, fürsorgliche Orin, die sich unentwegt um das Glück ihres Sohnes sorgt. Noch vor Ende des Jahres muss sie ihm eine Frau finden. Beginnt erst der Winter, wird sie keine Gelegenheit mehr dazu haben. Denn der Brauch gebietet, dass sich die Alten mit siebzig auf eine Reise begeben, von der sie nicht zurückkehren.

Fukazawa erzählt eine japanische Legende im Hier und Jetzt, eine Geschichte von Leben und Tod, Liebe, Würde und Hingabe.