Rees lässt sich punktklein und milimeterbreit über das kunstvolle Bleistiftspitzen mit Taschenmesser, Einklingen- und Kurbelspitzern aus. Ein Handbuch, das puren Nonsens und philosophische Fragestellungen zu einem unvergleichlichen Lesegenuss verwebt.

"Herrlich verrückt!" SpiegelOnline

"Die Kunst, einen Bleistift zu spitzen ist mit das Schrägste, das es derzeit zwischen Buchdeckel gedruckt zu kaufen gibt." Süddeutsche Zeitung

"Ein Hoch-Fest skurrilen Humors [...] Ein wundersames hintersinniges Plädoyer für die Rückkehr zur Schreib-Langsamkeit und eines sorgfältig zugespitzten Schreibgeräts."

Buchkultur

"Ein wahres Kleinod in seiner typografischen Gestaltung." MDR Figaro

Rees ist eine großartige Hommage an das Kunsthandwerk des Spitzens gelungen: die erste Bleistift-Bibel." Augsburger Allgemeine

"Herrlich verrückt!" SpiegelOnline

"Die Kunst, einen Bleistift zu spitzen ist mit das Schrägste, das es derzeit zwischen Buchdeckel gedruckt zu kaufen gibt." Süddeutsche Zeitung

"Ein Hoch-Fest skurrilen Humors [...] Ein wundersames hintersinniges Plädoyer für die Rückkehr zur Schreib-Langsamkeit und eines sorgfältig zugespitzten Schreibgeräts."

Buchkultur

"Ein wahres Kleinod in seiner typografischen Gestaltung." MDR Figaro

Rees ist eine großartige Hommage an das Kunsthandwerk des Spitzens gelungen: die erste Bleistift-Bibel." Augsburger Allgemeine

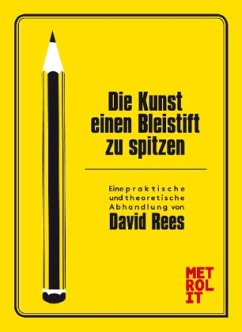

Er zählt zu den Erfindungen, die noch nicht vom Internet geschluckt wurden - weil er so ausgereift ist und noch nicht in einem 3D-Drucker abrufbar ist. Er besteht aus Holz, einer Mine aus einem Graphit-Ton-Gemisch und Lack, eventuell noch einer Zwinge, einer Metallhülse, die einen Radiergummi umschließt. Der Bleistift ist universal, banal und genial, mithin vorläufig unersetzlich. Das Verfahren, ihn kleinzukriegen, war auch nach einer mehr als vierhundertjährigen Geschichte noch eine Lücke im Buchmarkt. Dass sie jetzt ein spleeniger Amerikaner - und nicht ein Brite - geschlossen hat, ist zumindest das Heben einer Augenbraue wert (David Rees: "Die Kunst, einen Bleistift zu spitzen". Eine praktische und theoretische Abhandlung. Aus dem Englischen von Uta Goridis und Egbert Hörmann. Metrolit Verlag, Berlin 2013. 224 S., geb., 17,99 [Euro]).

David Rees rückt dem Bleistift mit allen verfügbaren Geräten zu Leibe: Taschenmesser, Einklingenspitzer, handbetriebener Kurbelspitzer mit einer beziehungsweise zwei Fräswalzen, Handspitzer mit mehreren Spitzlöchern sowie mit einer elektrischen Spitzmaschine. Das Resultat, der gespitzte Bleistift, bleibt dennoch Interpretationssache, weil Architekten andere Spitzen bevorzugen als Schriftsteller. Im Falle des Versagens unterscheidet Rees fünf Typen von falsch angespitzten Bleistiften: unregelmäßige Minenspitze, unregelmäßiger unterer Kragenrand (er markiert die Grenze zwischen der Kegelbasis der Spitze und dem ungespitzten Schaft); den freigelegten kriechenden Kragen (die Minenspitze liegt nur teilweise frei) und der kopflose Reiter, häufig Vorbote für das endgültige Ableben des Stifts wegen innerer Verletzungen der Mine.

Wenn er philosophisch wird, verrät der Autor indirekt, dass er sich permanent an einer Idealform vergeht, denn diese besitze gar nicht der gespitzte, sondern der ungespitzte Bleistift - und nur der komme als Objekt für Sammler in Frage: "Einem Bleistift eine Spitze zu geben - ihm eine Funktion zu verleihen - heißt, ihn aus Platons Höhle herauszuholen und in die Mittagssonne der Nützlichkeit zu führen."

David Rees, Jahrgang 1972, Komödiant, Cartoonist und Blogger, widmet sich mit unheiligem Ernst und meditativer Versenkung seinem Gegenstand. Neben Lockerungsübungen vor dem Spitzen und Verrenkungen bei der Installation eines Wandspitzers imitiert er auch Prominente aus Show- und Musikgeschäft beim Anspitzen. Man kann das, wenn man sich viel Mühe gibt, lustig finden, ebenso wie die Ankündigung, dass er eingesandte Bleistifte für zwölf Dollar das Stück liebevoll anspitzt und in einem Plastikröhrchen zurückschickt, aber wirklich stimmig wird das Buch dadurch nicht; wer es erwirbt, muss wissen, dass er keine "Kulturgeschichte" erwirbt.

Die Anfänge des Bleistifts liegen im geschichtlichen Dämmer: Den Ägyptern traut man seine Erfindung zu. In der Neuzeit gab der Zürcher Naturforscher Conrad Gesner entscheidende Impulse, ein Replikat seines Bleistifts ist noch heute im Handel. Der Österreicher Josef Hardtmuth gründete Ende des achtzehnten Jahrhunderts eine Bleistiftfabrik, nachdem ihm die Verbindung von Graphit und Ton zur Minenherstellung gelungen war. Die berühmtesten Firmennamen kommen noch immer aus Deutschland. Staedtler, Lyra, Schwan-Stabilo. Und Mittelfranken ist der Nabel der Bleistiftwelt: Der Weltmarktführer Faber-Castell sitzt in Stein. Allein diese Traditionsfirma stellt jährlich zwei Milliarden holzgefasste Stifte her. Und Erlangen ist die Welthauptstadt der Spitzerhersteller. Darüber kann man bei David Rees nichts lesen; auch der Anhang verzeichnet nur amerikanische Websites und Wallfahrtsorte. Wenigstes an dieser Stelle hätte der deutschen Ausgabe eine Ergänzung gut zu Gesicht gestanden. So wie weniger Klamauk mehr gewesen wäre. (hhm)

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main