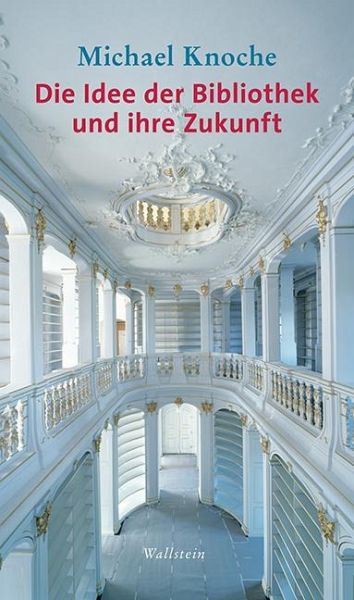

Die Idee der Bibliothek und ihre Zukunft

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Über die vielfach unterschätzte Notwendigkeit von Bibliotheken im 21. Jahrhundert.Die Benutzer strömen in Scharen in die Lesesäle und Gruppenarbeitsräume der wissenschaftlichen Bibliotheken. Dabei scheint ihre Aufgabe in Zeiten des Internets immer unklarer zu werden: Ist nicht das Wichtigste schon im Netz verfügbar? Welche Funktion hat die Bibliothek dann noch - ist sie ein Learning Center? Ein Logistikzentrum der Information? Ein sozialer Ort? Macht Teilen und Tauschen das Wesen der Bibliothek aus?Dieses Buch handelt davon, dass wissenschaftliche Bibliotheken eine Hauptaufgabe haben, un...

Über die vielfach unterschätzte Notwendigkeit von Bibliotheken im 21. Jahrhundert.Die Benutzer strömen in Scharen in die Lesesäle und Gruppenarbeitsräume der wissenschaftlichen Bibliotheken. Dabei scheint ihre Aufgabe in Zeiten des Internets immer unklarer zu werden: Ist nicht das Wichtigste schon im Netz verfügbar? Welche Funktion hat die Bibliothek dann noch - ist sie ein Learning Center? Ein Logistikzentrum der Information? Ein sozialer Ort? Macht Teilen und Tauschen das Wesen der Bibliothek aus?Dieses Buch handelt davon, dass wissenschaftliche Bibliotheken eine Hauptaufgabe haben, und zwar seit den ältesten Tagen von Ninive und Alexandria: Die Verantwortung für die Verfügbarkeit des Wissens. Ihr Zweck ist, Auskunft zu ermöglichen über den jeweils erreichten Stand der Erkenntnis. Die Realisierung dieser Idee wird für die einzelne Bibliothek zur Quadratur des Kreises. Bibliotheken müssen viel enger zusammenwirken als früher. Die Idee der Bibliothek funktioniert nur noch im System der Bibliotheken. Doch in Deutschland sitzen die Bibliotheken mit ihren unerledigten Gemeinschaftsaufgaben in der Föderalismusfalle. Damit die Idee der Bibliothek zur Geltung kommen kann, braucht es eine beherzte Bibliothekspolitik.Der ehemalige Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibliothek blickt auf Geschichte und Gegenwart der Bibliotheken und fragt nach ihrer Bedeutung für die Zukunft.