Mitglied der "Amerikanischen Farngesellschaft". Mit einer Handvoll Gleichgesinnter aus diesem Kreis ist er vor einiger Zeit auf Entdeckungsreise nach Mexiko aufgebrochen, immer den Farnen auf der Spur. Sein kurzweiliges Reisetagebuch ist nun, passend zum Humboldt-Jahr, auch auf deutsch erschienen: 1803 war Alexander von Humboldt ebenfalls nach Oaxaca gereist und hatte seine Betrachtungen in den "Ansichten der Natur" niedergelegt.

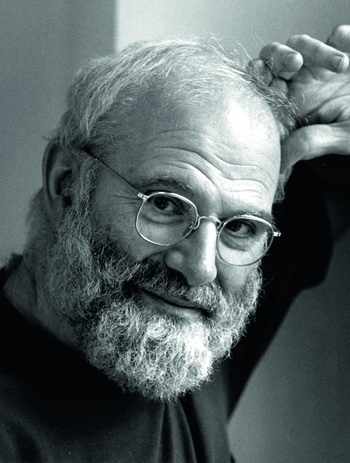

Kautschukbäume, Koschenilleschildläuse, koschere Heuschrecken, Kandelaberkakteen: seine Ansichten der Natur dokumentiert Sacks in "Die feine New Yorker Farngesellschaft" so gut wie die sogenannte Pteridomanie, also den Farnenwahn, der schon im viktorianischen England um sich griff und offenbar bis heute manche Zeitgenossen in Bann hält. Unter Sacks' Mitstreitern befinden sich jedenfalls einige Exemplare, denen angesichts eines Elaphogossum geradezu schwindlig wird: "Oh!" ruft da beispielsweise John Mickel, der 1973 die New Yorker Sektion der altehrwürdigen Amerikanischen Farngesellschaft gegründet hatte. "Ist das nicht toll? Verschmierte Sporangien auf der Unterseite!" Mickel vergleicht Sporen gelegentlich mit Kaviar. Seine Freunde nennen solche Gefühlsausbrüche dann hinter vorgehaltener Hand "pteridologische Orgasmen", aber sie haben gut reden: Dieselben Spötter entschuldigen sich pflichtschuldigst, wenn sie einmal nicht die eingerollten Blatttriebe eines Farns, sondern ganz gewöhnliche Blütenpflanzen bewundern. "Blumen mit ihrer Unverhülltheit, ihrer Unverblümtheit, finde ich ein bißchen aufdringlich", gesteht auch Oliver Sacks. Und spätestens an dieser Stelle, keine fünfzig Seiten ins Buch hinein, stellt man fest: Sacks schreibt zwar vordergründig über Botanik, hintergründig jedoch abermals über zutiefst menschliche Phänomene wie schon in seinen Bestsellern zuvor. Doch ist dies Tagebuch natürlich keine Fallgeschichte schwerer Nervenstörungen, sondern eine schwerer Leidenschaften und Extravaganzen. Der Mensch, lernt man, ist erst dort ganz Mensch, wo er ein Hobby hat, nicht nur dort, wo er spielt. Denn auch Tiere spielen.

Seine Eindrücke und Einsichten notiert Sacks wie gewohnt mit leiser Ironie, was es um so unterhaltsamer macht zu verfolgen, wie er da durchs mexikanische Unterholz streift, mal schwer atmend, mal beschwingt, und seine Mitstreiter porträtiert: Einer sieht aus wie Charles Dickens. Ein zweiter begrüßt die Gruppe mit der Frage: "Haben Sie John Locke gelesen?", um gleich darauf mit zwei Bodenkundlern fließend norwegisch zu sprechen. Mit einem dritten tauscht Sacks giftige Grüße aus: "Mispickel!" - "Operment!" - "Realgar!" Dabei bleibt es nicht. Diese interessanten Spinner haben nämlich nicht nur Lieblingsarsensulfide, sondern auch Lieblingsfossilien. Die versteinerten Favoriten von Oliver Sacks zum Beispiel heißen Cacops und Eryops.

Unter den Farnforschern, die sich nach Oaxaca aufgemacht haben, ist der Schriftsteller aber eher ein Laie. "Bloß irgendein blöder Farn", denkt er, als er einmal die höchst seltene Llavea cordifolia betrachtet, und schämt sich sofort - denn "das ist natürlich ein Gedanke, den ich in dieser Gruppe nicht laut ausspreche!" Sacks ist zwar zutiefst fasziniert von der Botanik, doch darin längst nicht so bewandert wie etwa seine Vereinskameradin Nancy Bristow, eine Mathematikerin, deren Herz nicht nur den Farnen, sondern auch den Vögeln gehört und die ihm beiläufig die aerodynamischen Unterschiede zwischen Falken und Geiern erklärt. Sacks' Herz aber gehört zuallerletzt weder den Arsensulfiden noch den Fossilien oder den kryptogamen Pflanzen, sondern dem Menschen. Wann immer er ihn beschreibt, beiläufig, als Freizeitforscher und Amateur, als sonderbare Spezies und wunderbare Eigenart, wird dies kleine Journal zum feinen Bestimmungsbuch menschlicher Natur.

TOBIAS RÜTHER

Oliver Sacks: "Die feine New Yorker Farngesellschaft". Ein Ausflug nach Mexiko. Aus dem Englischen übersetzt von Dirk van Gunsteren. Verlag Frederking & Thaler, München 2004. 172 Seiten, 18,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.01.2005

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.01.2005