Produktdetails

- Verlag: DIETZ, BONN

- 1998.

- Seitenzahl: 352

- Deutsch

- Abmessung: 195mm

- Gewicht: 504g

- ISBN-13: 9783801202729

- ISBN-10: 3801202720

- Artikelnr.: 08373544

Eduard Bernsteins Schrift "Die deutsche Revolution von 1918/19" wurde neu aufgelegt

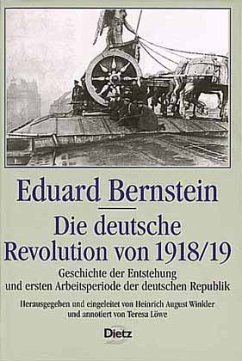

Eduard Bernstein: Die deutsche Revolution von 1918/19. Geschichte der Entstehung und ersten Arbeitsperiode der deutschen Republik. Herausgegeben und eingeleitet von Heinrich August Winkler und annotiert von Teresa Löwe. Verlag J. H. W. Dietz, Bonn 1998. 352 Seiten, 32,- Mark.

Beinahe wäre Bernstein selbst Opfer der Revolution geworden. Eine Kugel war es, die in sein Arbeitszimmer eindrang und, in einem Aktenband des Kaiserreichs steckenbleibend, "ihrem revolutionären Beruf tüchtig Genüge leistete". Eduard Bernstein, der diesem Vorfall sogar eine humoristische Note abgewinnen konnte, war im Januar 1919 Beigeordneter im Reichsschatzamt und erlebte in seinem Amtszimmer in der Berliner Wilhelmstraße die Straßenkämpfe zwischen radikalen Arbeitern und Regierungstruppen im Januar 1919 unmittelbar mit. Zwei Jahre darauf, 1921, lag seine Schrift "Die deutsche Revolution von 1918/19. Geschichte der Entstehung und ersten Arbeitsperiode der deutschen Republik" vor, die persönliche Erinnerungen und historische Quellen zu einer "ersten eingehenden geschichtlichen Darstellung" der Umwälzung zwischen dem 9. November 1918 und dem 19. Januar 1919 zusammenfügt.

Jetzt hat sich der Verlag J. H. W. Dietz, seiner sozialdemokratischen Tradition treu, entschlossen, die seit langem nicht mehr zugängliche und vergessene Schrift neu aufzulegen. In Heinrich August Winkler hat sie den sachverständigen Herausgeber und Autor einer begleitenden Einleitung gefunden. Achtzig Jahre nach den revolutionären Geburtswehen der ersten deutschen Demokratie liegt jetzt das Buch des "Vaters des Revisionismus" wieder vor. Lohnt sich seine Lektüre?

Bemerkenswert ist in jedem Falle, wie klar der Autor die strukturellen Folgen der in den wenigen Wochen der Jahreswende 1918/19 von der Sozialdemokratie gemachten Politik für das weitere Schicksal der Weimarer Republik sieht. Doch seine eigenen historischen Aussagen und Einschätzungen sind heute weitgehend überholt und von der Forschung revidiert worden. Jene These beispielsweise, daß es 1918/19 um eine klare Alternative gegangen sei: hier die Mehrheitssozialdemokratie, moderat, parlamentarisch und für die demokratische Republik, dort die radikalen "Elemente" - Teile der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD) und der Spartakusbund -, die eine sozialistische Räterepublik nach bolschewistischem Vorbild anstrebten.

Über Bernsteins Lager wird man nicht lange rätseln müssen. Er bescheinigt trotz vereinzelter Kritik den sozialdemokratischen Volksbeauftragten Ebert, Scheidemann und Noske eine im Kern richtige Politik. Eine, die angesichts der radikalen Bedrohung unter immensen Zwängen gestanden habe und die, obwohl auf ein revolutionäres Mandat gestützt, nur ein Ziel haben konnte: die Errichtung einer parlamentarischen Republik. Bernstein wertet die Monate zwischen dem Sturz der Monarchie und der Wahl der ersten deutschen Nationalversammlung als ganz und gar ungeeignet für den Aufbau des Sozialismus. Sein Credo lautete, daß niemand grundlegende Veränderungen in der Wirtschafts- und Sozialstruktur Deutschlands herbeiführen dürfe, ohne ein vom ganzen Volk getragenes Mandat dafür in Händen zu halten.

Völlig zu Recht hebt Bernstein hervor, daß die Bewegung der Arbeiter- und Soldatenräte in ihrer großen Mehrheit der Mehrheitssozialdemokratie (MSPD) zuneigte und die Politik des Rates der Volksbeauftragten auch nach dem Ausscheiden seiner USPD-Vertreter im Dezember 1918 im wesentlichen stützte. Die deutschen Räte verstanden sich als Organe des Übergangs, so lange, bis sich eine Nationalversammlung konstituiert hatte. Doch bis dahin bestand keine Notwendigkeit, sich politisch gänzlich abstinent zu verhalten. Und das taten die Räte auch nicht. In der Frage der Reform von Verwaltung und Militär war vieles möglich, ohne daß gleich Chaos, der Einmarsch der Entente-Mächte und der Zerfall des Reiches folgen mußten. Bernsteins Grundthese ist die, daß Deutschland wirtschaftlich und politisch 1918 bereits zu weit differenziert war, als daß man eine sozialistische Politik hätte dekretieren können. Die Frage ist aber, ob dies wirklich die revolutionäre Bewegung von 1918/19 kennzeichnete. Die Einführung des Sozialismus stand ja nicht einmal für die Kommunisten im Mittelpunkt ihrer in den Augen Bernsteins so verhängnisvollen Agitation. Daß die auch eine Reaktion auf die selbst von vielen der MSPD angehörenden Arbeitern als zu moderat gegenüber den alten Mächten gewertete Politik von Ebert darstellte, will der Autor nicht erkennen. Die berühmte Frage nach den Handlungsspielräumen stellt sich für Bernstein gleichermaßen nicht. Auch mit den Möglichkeiten, eine auf dem Boden der Republik stehende und die Soldatenräte integrierende Volkswehr aufzubauen, setzt er sich nicht systematisch auseinander. Gerade eine solche hätte es der sozialdemokratischen Regierung ja erlaubt, sich zur Niederschlagung bewaffneter Aufstände nicht der militärischen Hilfe von Freikorps samt ihrer reaktionären Offiziere bedienen zu müssen. Denn in der schrittweisen Restauration des Einflusses der Militärs sieht auch Bernstein den entscheidenden Strukturfehler der jungen Republik. Indes mit der Verantwortung der Politik der MSPD hierfür hält er sich nicht auf.

Eduard Bernstein hatte schon in seinen Schriften gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts, die ihn als Begründer des Revisionismus bekannt machten, vehement dafür plädiert, daß die Sozialdemokratie sich als demokratisch-sozialistische Reformpartei bekennen müsse. Dem blieb er auch in der Revolution von 1918/19 und der Weimarer Republik treu. Daß sie zu handeln und gestalten habe, stand für ihn nie in Frage. Weit mehr als das Gros der Partei war er davon beseelt, die SPD als die Regierungspartei zu profilieren. Daß sie es dauerhaft nicht wurde, lag jedoch auch an ihren eigenen politischen Versäumnissen zwischen 1918 und 1919. Darüber reflektiert Bernstein in seiner Schrift kaum. Sein Buch ist zu sehr vom unmittelbaren Erleben geprägt, die Distanz historischer Quellen fehlt ihm.

HANS CHRISTOF WAGNER

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main