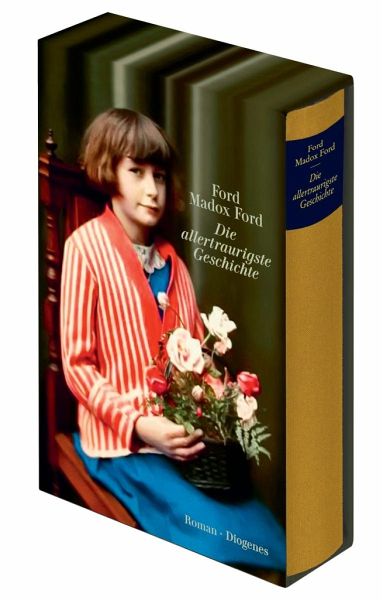

Ford Madox Ford

Buch mit Leinen-Einband

Die allertraurigste Geschichte

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Am Vorabend des Ersten Weltkriegs verbringen die Ehepaare Ashburnham und Dowell alljährlich glückliche Tage in Bad Nauheim. Erst nach dem Tod seiner Frau entdeckt John Dowell, dass der Schein in all den Jahren getrogen hat, und er beginnt, den wahren Charakter seiner Freunde und seiner Frau zu erkennen. Ein bewegender Roman, der den Leser mit jedem seiner betörenden Sätze tiefer in das Labyrinth der menschlichen Seele lockt.

Ford Madox Ford, geboren 1873 in Merton (Surrey), entdeckte als Herausgeber der ¿English Review¿ und der ¿Transatlantic Review¿ eine junge Schriftstellergeneration, darunter D. H. Lawrence, Ezra Pound, H. G. Wells. Vor allem aber arbeitete er eng mit Joseph Conrad zusammen, mit dem er mehrere Bücher verfasste. An seinem 40. Geburtstag setzte er sich hin, 'um zu zeigen, was er konnte', und schrieb ¿Die allertraurigste Geschichte¿. Ford starb 1939 in Deauville (Normandie).

Produktdetails

- Verlag: Diogenes

- Originaltitel: The Good Soldier aka The Saddest Story

- Artikelnr. des Verlages: 562/07038

- Seitenzahl: 320

- Erscheinungstermin: Dezember 2018

- Deutsch

- Abmessung: 198mm x 128mm x 30mm

- Gewicht: 400g

- ISBN-13: 9783257070385

- ISBN-10: 3257070381

- Artikelnr.: 52384026

Herstellerkennzeichnung

Diogenes Verlag AG

Reinhard-Mohn-Straße 100

33333 Gütersloh

vertrieb@diogenes.ch

Subversive Erzählweise

Der englische Schriftsteller Ford Madox Ford hat mit seinem 1915 erstmals erschienenen Roman «The Good Soldier» unbestritten ein kanonisches Werk von weltliterarischem Rang geschaffen, auf Deutsch erschien es unter dem Titel «Die allertraurigste …

Mehr

Subversive Erzählweise

Der englische Schriftsteller Ford Madox Ford hat mit seinem 1915 erstmals erschienenen Roman «The Good Soldier» unbestritten ein kanonisches Werk von weltliterarischem Rang geschaffen, auf Deutsch erschien es unter dem Titel «Die allertraurigste Geschichte» erst im Jahre 1962. Ein verkanntes Meisterwerk, dem nie ein besonderer Erfolg beschieden war, das allerdings über mehr als hundert Jahre auch nie in Vergessenheit geriet. Es wurde immer wieder neu übersetzt, was ein anhaltendes Leserinteresse anzeigt und diesen Roman als zeitlosen Klassiker ausweist. Ein perfekter Roman, wie seine schreibenden Kollegen unisono meinen, ohne dass der Autor deshalb ein elitärer «writer’s writer» ist, der die Erwartungen der Leserschaft schnöde ignoriert.

Das amerikanische Ehepaar John und Florence Dowell lernt 1905 bei der Kur in Bad Nauheim das englische Ehepaar Edward und Leonora Ashburnham kennen, sie werden beste Freunde. Der arglose Ich-Erzähler Dowell berichtet aus der Erinnerung heraus naiv, geradezu blauäugig, über die neun scheinbar glücklichen Jahre miteinander, die beiden Paare aus den besten Kreisen besuchen sich gegenseitig und unternehmen zusammen Reisen, - bis es zur Katastrophe kommt. Nach dem Suizid seiner Frau entdeckt er, dass sie ihn viele Jahre lang mit Edward betrogen hatte, was dessen Frau Leonora wusste und geduldet hat. Der von ihm grenzenlos bewunderte Edward, ein gutaussehender Mann, untadeliger Soldat, vorbildlicher Gutsbesitzer und selbstloser Menschenfreund, ist eben auch ein erfolgreicher Schürzenjäger. Und Florence, seine Geliebte, hatte schon vor der Ehe einen Liebhaber unter den Bediensteten, sie hat ihren arglosen Mann von Anfang an schamlos betrogen, - und ihre Ehe wurde auch nie vollzogen! Für die streng katholische Leonora ist eine Scheidung unvorstellbar, sie vertuscht des Skandals wegen die Liaison der beiden Ehebrecher, wie sie immer schon alle Eskapaden ihres treulosen Mannes verheimlicht hat. Nur scheibchenweise erfährt der Leser, dass Florence aus Eifersucht Selbstmord begangen hat und nicht, wie ihr Mann glaubt, an Herzversagen starb, und dass Edward sich am Ende die Kehle durchschneidet, weil er sich nach einem jungen Mädchen verzehrt, seinem Mündel, das seinen Ehrbegriffen nach aber unerreichbar bleibt für ihn.

Was hier als banaler Plot skizziert wurde, ist im Roman ein diffiziles Spiel mit raffinierten Vor- und Rückblenden, häufigen Perspektivwechseln und ständigen Halbwahrheiten eines überaus naiven Erzählers, der seinen Vornamen im Buch nur einmal erwähnt und selbst kaum in Erscheinung tritt. Ein Gehörnter, der mit seiner ans Dümmliche grenzenden Unbedarftheit die Untreue seiner Frau einfach nicht erkennt, andererseits aber fast schon homoerotisch Edward bewundert. Das für diesen Roman markante Stilmittel ist der unzuverlässige Erzähler, der hier extensiv eingesetzt wird und den Leser oft auch direkt anspricht, ihm rhetorische Fragen stellt. Somit bindet er ihn mit ein in die Entstehung seiner Erzählung, offenbart ihm auch seine angeblichen Wissenslücken und Irrtümer, man ist als Leser beim Erinnerungs- und Schreibprozess quasi dabei.

«Ich weiß, ich habe die Geschichte in einer sehr weitschweifenden Weise erzählt», bekennt der eher unbeteiligt erscheinende Ich-Erzähler im vierten und letzten Teil seiner grotesken Geschichte der Täuschungen, Lügen, Selbstentlarvungen, Desillusionierungen, viktorianischen Standesdünkel und verlogenen Etikette. Es ist die hier zum Prinzip erhobene Unbestimmtheit, der fehlende rote Faden, der diese Story so verstörend macht für den arglosen Leser, in der nie etwas ist, wie es scheint, in der «ich weiß nicht» eine der häufigsten Phrasen ist. Schamhaft angedeuteter Sex, Religion und Geld sind die dominanten Themen dieser an Widersprüchen reichen Geschichte, die in einem trügerischen Plauderton erzählt wird. Nicht der Plot ist hier dominant, sondern die ironische, geradezu subversive Erzählweise eines kreativen Könners.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für