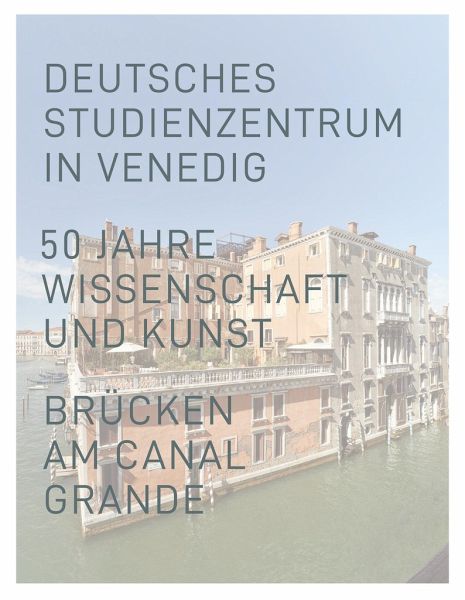

Deutsches Studienzentrum in Venedig

50 Jahre Wissenschaft und Kunst. Brücken am Canal Grande

Herausgegeben: Liebermann, Marita; Matheus, Michael; Geyer, Helen

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

69,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Von der architektonischen Entwicklung der Einrichtung im Palazzo Barbarigo della Terrazza, dessen Ausstattung und Räumen, über die Bibliothek und die Forschungswege in den verschiedenen Disziplinen, die im Laufe des halben Jahrhunderts eingeschlagen wurden, bis hin zu Resultaten der Kunstförderung und Formen der Interdisziplinarität wird sowohl das physische als auch das intellektuelle Gebäude des Studienzentrums betrachtet. Institutsgeschichte wird auf diese Weise ebenso thematisiert wie bundesdeutsche Kultur- und Wissenschaftspolitik, deutsch-italienische Beziehungen und die sich wandel...

Von der architektonischen Entwicklung der Einrichtung im Palazzo Barbarigo della Terrazza, dessen Ausstattung und Räumen, über die Bibliothek und die Forschungswege in den verschiedenen Disziplinen, die im Laufe des halben Jahrhunderts eingeschlagen wurden, bis hin zu Resultaten der Kunstförderung und Formen der Interdisziplinarität wird sowohl das physische als auch das intellektuelle Gebäude des Studienzentrums betrachtet. Institutsgeschichte wird auf diese Weise ebenso thematisiert wie bundesdeutsche Kultur- und Wissenschaftspolitik, deutsch-italienische Beziehungen und die sich wandelnden Realitäten Venedigs.