Produktdetails

- Verlag: Societäts-Verlag

- 1999.

- Seitenzahl: 128

- Deutsch

- Abmessung: 300mm

- Gewicht: 945g

- ISBN-13: 9783797307224

- ISBN-10: 3797307225

- Artikelnr.: 08238215

Luftfahrt, Hochhäuser, Weinlandschaft: Bücher über Frankfurt und die Region

Auch mit "Goethes Luftverkehr" entgeht der Besucher nicht dem Gedränge des Bodenpersonals auf der Frankfurter Buchmesse. Dabei hat der Verlag Waldemar Kramer den Titel keineswegs aus der Luft gegriffen. Mit wem das eher bodenständige Frankfurter Geburtstagskind das Luftreich seiner Werke im Zeitalter der ersten Ballonfahrten bevölkerte, ist jetzt in der Anthologie von Hans von Ziegesar nachzulesen. Für das klassische Wolkenkuckucksheim war eher Friedrich Hölderlin zuständig. Über seinen Umgang mit der Frankfurter Familie Gontard und seine Liebe zur Herrin des Hauses hat Carl Hänsel einen Roman geschrieben: "Der Bankherr und die Genien der Liebe" schämt sich weder der heimischen Mundart noch der eingeflochtenen Lokalpossen. Mundartliches hat auch Rudolf Dietz zu bieten: Unter dem Titel "Deham is deham" stellt er die schönsten Gedichte aus nassauischen Gefilden vor.

In die Tiefen der Rhein-Main-Geschichte ist Wolfram Heitzenröder gestiegen: Mit seinem Buch über "Die Festung Rüsselsheim" legt er nicht nur einen wissenschaftlichen Abriss der Militärarchitektur und Baugeschichte vor, sondern auch eine Analyse des sozialen Lebens im Umland der Festung und ihrer Bedeutung für die hessische Landespolitik. Um die sakrale Innenarchitektur hat sich Elsbeth de Weerth verdient gemacht: Ihre Dokumentation über "Die Ausstattung des Frankfurter Domes" ist jetzt als vierter Band in der Reihe "Der Frankfurter Domschatz" erschienen; dem Katalog des Dom-Inventars ist eine Geschichte der Ausstattung von St. Bartholomäus vorangestellt.

Eine Biografie des Publizisten und Politikers Max Quarck (1860-1930) ist in der Reihe "Studien zur Frankfurter Geschichte" erschienen. Als "Genosse Dr. Quarck" stellt der Verfasser Kai Gniffke den Sozialdemokraten vor, der im Frankfurt des deutschen Kaiserreichs den passenden Kampfplatz für seinen reformistischen Pragmatismus fand, was heftige Kontroversen mit Friedrich Engels, August Bebel und Max Weber einschloss.

Von einem Wolkenkuckucksheim welcher Couleur auch immer ist im Societätsverlag nicht die Rede. Obwohl die Frankfurter Hochhauslandschaft schon manchmal in Herbstnebeln zerfließt wie eine Fata Morgana. Jedenfalls beschert der Verlag dem deutschen Bücherherbst keine impressionistische Skyline, sondern klar konturierte Impressionen aus "Mainhattan". Hugo Müller-Vogg, Herausgeber dieser Zeitung, hat jetzt auch einen Bildband über die "Hochhäuser in Frankfurt" herausgegeben, die den "Wettlauf zu den Wolken" antreten, wie der Titel verheißt. Illustriert wurde der Bildband mit den Architekturfotos des F.A.Z.-Bildredakteurs Dirk Zimmer. Der Text spannt einen Bogen vom Hochhausbau der zwanziger Jahre bis zu den jüngsten Wolkenkratzern und beschwört die künftige Frankfurter Skyline.

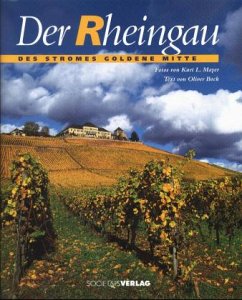

Rustikale Romantik dagegen verbreitet die fotografische Reise, auf die Oliver Bock seine Leser mitnimmt. In dem Bildband "Der Rheingau. Des Stromes goldene Mitte" porträtiert der Regional-Korrespondent dieser Zeitung, unterstützt von dem Rheingauer Fotografen Kurt L. Mayer, die Wein- und Kulturlandschaft nördlich von Wiesbaden. Seine Kulturgeschichte ergänzt er mit einem "Weinführer Rhein-Main", einem Reisebegleiter mit nützlichen Tipps und Adressen von Ausflugszielen und Weingasthäusern. Zurück nach Frankfurt führt Georg Heuberger, der Direktor des Jüdischen Museums. Unter dem Titel "Wer ein Haus baut, will bleiben", mit dem Heuberger den vor wenigen Wochen gestorbenen Ignatz Bubis zitiert, dokumentiert das Buch die fünfzigjährige Nachkriegsgeschichte der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main.

CLAUDIA SCHÜLKE

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Wolfgang Bocks Medientheorie

zappt durch alle Kanäle

Wolfgang Bock will sich nicht entscheiden zwischen Claude Shannon und Warren Weaver auf der einen Seite und Marshall McLuhan auf der anderen. Während die Theorie der einen ein striktes Sender- Empfänger-Modell entwickelte, in welchem das Medium auf die vermittelte Botschaft keinen Einfluss nimmt, war für den anderen genau dieses Medium die eigentliche Botschaft. Und so löst sich Bock von den fixen Eckpunkten der Theorie und „versucht einen historischen und aktuellen Kontext der Mediendebatte herzustellen, in dem diese Motive gegenwärtig sind”, ein „Grundkurs Medienwissen”.

Im zweiten Teil seines Buchs verfolgt Bock die Bedeutung und Deutung des Bildes von der Antike über den byzantinischen Bilderstreit bis hin zur barocken Emblematik und ihrer speziellen Verbindung von Wort und Bild in inscriptio, pictura und subscriptio. Dabei wird die Kunst-Medien-Geschichte zu einer Geschichte der Wahrnehmung und Wertung des Gesehenen. Im Bilderstreit zwischen Ikonoklasten und Ikonodulen, Ablehnern und Befürwortern des Bildes, schwingt schon mit, was Bock bei den neuen Medien wie Fotografie und Film wiederentdeckt: ein magischer Gehalt des Mediums. Wenn die Ikone bei der Prozession als Person behandelt wird, ist das vergleichbar mit dem Indianerhäuptling, der nach dem Tod seiner Tochter deren Bild vom Fotografen zurückerbittet, um in spiritistischen Kontakt mit der Verstorbenen zu treten . Roland Barthes letztem Essay „Die helle Kammer” folgend, ist der im Porträt festgehaltene Moment eines Gesichtsausdrucks gleichsam „eine nicht von Menschenhand gefertigte Totenmaske”.

Mit der Erfindung der Fotografie beginnt, wie schon Benjamin erkannt hat, eine neue Epoche des Sehens. Die Zwischenschaltung des Apparates zwischen Objekt und Abbilder und die „technische Reproduzierbarkeit”, dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier zwar ein technischer Schritt vollzogen ist, das neue Sehen aber eine Tradition hat. Ausdrücklich wendet sich Bock gegen eine „Medienreligion, . . . die unkritisch die theologischen und spiritistischen Aspekte der alten Mediendiskurse auf die neuen Medien überträgt.” Seine Darstellung der Geschichte legt Kanäle zu den modernen Medien, durch die auch das magische Moment fließt, er behält aber im Blick, dass das Bild nur ein Medium ist, das die Eigenschaft hat, andere Wahrnehmungskanäle mit seinem Gehalt zu überblenden.

CHRISTIAN JOOSS

WOLFGANG BOCK: Bild – Schrift – Cyberspace. Grundkurs Medienwissen. Aisthesis Verlag, Bielefeld 2002. 262 Seiten, 20,50 Euro.

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de