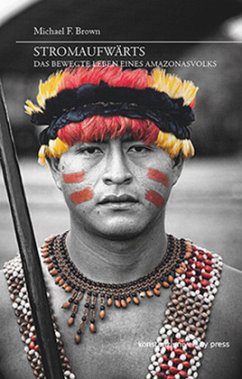

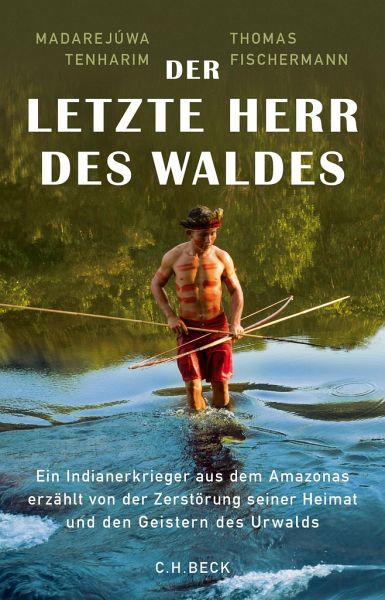

Der letzte Herr des Waldes

Ein Indianerkrieger aus dem Amazonas erzählt vom Kampf gegen die Zerstörung seiner Heimat und von den Geistern des Urwalds

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Der junge Krieger Madarejúwa Tenharim ist einer der letzten Herren des Amazonaswaldes. Sein traditionsreiches Volk umfasste einmal mehr als 10000 Menschen, ist aber auf knapp 1000 geschrumpft. 2013 ist ihm der ZEIT-Journalist Thomas Fischermann zum ersten Mal auf einer Expedition begegnet. Seither ist Fischermann mehrfach pro Jahr in die Gegend gereist, wurde als erster Weißer zu heiligen Stätten des Volkes geführt, hat am Leben der Tenharim teilgenommen und hunderte Stunden Interviews geführt und aufgezeichnet ? mit Madarejúwa selbst, den Häuptlingen, Heilern und den Stammesältesten. ...

Der junge Krieger Madarejúwa Tenharim ist einer der letzten Herren des Amazonaswaldes. Sein traditionsreiches Volk umfasste einmal mehr als 10000 Menschen, ist aber auf knapp 1000 geschrumpft. 2013 ist ihm der ZEIT-Journalist Thomas Fischermann zum ersten Mal auf einer Expedition begegnet. Seither ist Fischermann mehrfach pro Jahr in die Gegend gereist, wurde als erster Weißer zu heiligen Stätten des Volkes geführt, hat am Leben der Tenharim teilgenommen und hunderte Stunden Interviews geführt und aufgezeichnet ? mit Madarejúwa selbst, den Häuptlingen, Heilern und den Stammesältesten. ?Der letzte Herr des Waldes? ist aus der Ich-Perspektive des Protagonisten Madarejúwa erzählt ? aufgeschrieben von Thomas Fischermann. Es geht in den Erzählungen des jungen Kriegers auf die Jagd nach Wildschweinen und Affen, in den Kampf mit Jaguaren und Anakondas, an mystische Stätten zu Ritualen und Festen. Fischermanns abenteuerliche Expeditionen mit Tenharim machen begreifbar, was der Wald für den jungen Mann und sein Volk bedeutet: Wenn die Natur stirbt, dann sterben auch sie. Aus dem Wald beziehen sie ihre Nahrung, ihre Naturheilmittel, ihre Identität und Spiritualität. Aus erster Hand erfahren wir von einem uralten Verständnis der Balance zwischen Mensch und Natur.