Ist Kuß gleich Kuß? Natürlich nicht, schon weil das Küssen gelernt sein will. Und daß ein feuchtes Tantenküßchen etwas ganz anderes ist als der berühmte -erste Kuß-, versteht sich ebenfalls von selbst. Der Kuß, so zeigt sich schnell, blickt auf ein langes Leben zurück. Wir kennen den Musen-, den Verräter- und den -heiligen Kuß-, der Handkuß gilt noch heute als die Krönung guter Umgangsformen, während dem Fußkuß, so erotisch manche ihn finden mögen, stets etwas von Unterwerfung anhaftet. Auch andere Körperteile werden zuweilen geküßt, wenngleich Hygieniker die Kußhand als Universalgruß und -kuß vorziehen werden. Kurzweilig führt Otto F. Best durch die Geschichte und den Kosmos des Kusses. Dabei jongliert er ohne Mühe mit Kulturgeschichte und Literatur, findet zu erstaunlichen und klugen (Um-)Deutungen und vergißt auch nicht die anthropologischen Dimensionen des Kusses und die Kußgewohnheiten anderer Kulturen. So entsteht eine einzigartige Biographie des Kusses, einer Kulturleistung, die höchst lebendig ist.

Die Geschichte einer Gunstform / Von Richard Kämmerlings

Auf einer vom Verhaltensforscher Desmond Morris 1972 entwickelten Skala des menschlichen Balzverhaltens nimmt der Kuß als siebte von zwölf Stufen der Annäherung keine sehr herausgehobene Stellung ein. Er ist aber - in unserem Kulturkreis jedenfalls - unausweichliches Durchgangsstadium auf dem Weg zu handgreiflicher Intimität. Zugleich ist der Kuß ein Symbol, das sogar die Vereinigung von Immanenz und Transzendenz besiegeln kann. Doch "nicht nur verblassendes, verstaubendes Zeichen ist er, auch mundfrische Tat". Der Literaturwissenschaftler Otto F. Best unternimmt in seiner Kulturgeschichte den Versuch, der Sinnlichkeit dieses "polyvalenten Superlativs" auch historisch zu ihrem Recht zu verhelfen und eine tiefenkulturelle Metapher vom Kopf auf die Lippen zu stellen.

Die evolutive Abkunft der Kußgebärde ist mehrdeutig, wie der Verhaltensforscher Wolfgang M. Schleidt einleitend darstellt. Kußfüttern der Jungen, Begrüßungsschnüffeln unter Artgenossen und Beißvorgänge in Balzritualen sind die Hauptquellen, denen verschiedene Funktionen des Kusses zu entsprechen scheinen. Die lateinische Antike unterschied das osculum als Begrüßungskuß unter Freunden und Verwandten vom basium beziehungsweise s(u)avium als Kuß unter Verliebten, der angesichts der zahlreichen Verbindungen von Gruß und Kuß auch heute möglicherweise der seltenere ist.

Bis zu Pius XI. ließen sich Päpste bei bestimmten Gelegenheiten den Fuß küssen. Der heutige Stellvertreter Christi ist im Gegenteil für seine orale Demutsgeste auf Flughäfen bekannt. Die Kirche tat sich immer schon schwer mit der Dialektik des Kußsymbols, das stets die Gefahr zu handgreiflicher Interpretation in sich barg. Während Paulus noch den symbolischen Friedenskuß unter Glaubensbrüdern propagierte, witterte Clemens von Alexandrien darin bereits die heimliche Begierde. Dem Hochmittelalter verdanken wir die Patentlösung: Das monstranzähnliche Osculatorium bot die Möglichkeit eines Kusses ohne Hautkontakt.

Einer der Urtexte der religiösen Inanspruchnahme des Kusses in der jüdisch-christlichen Tradition ist das "Hohelied der Liebe" Salomos. Dessen synästhetischer Zungenkuß wurde in der mittelalterlichen Hoheliedexegese zum bevorzugten Gegenstand spiritualisierender Deutung. In den Predigten Bernhards von Clairvaux ist der Mundkuß Gottes die höchste Stufe mystischen Aufstiegs. Im Wörtlichnehmen religiöser Bildsprache gelingen Best ketzerisch-kühne Beobachtungen. Doch die weltliche Dichtung ist sein eigentliches Element. Wenn er die höfischen Liebesregeln des Andreas Capellanus mit dem Kinsey-Report parallel liest, fragt man sich, ob der Kuß überhaupt eine Geschichte hat.

Das Löschpapier der Weltliteratur erweist sich feuchten Lippen gegenüber als unbegrenzt saugfähig. Den Ratschlägen des "Kamasutra" widmet sich Best ebenso wie dem Rosenroman; Musen- und andere Küsse von Johannes Secundus über Goethe bis Proust bilden das Zentrum seiner tour d'horizon. Wo man küßt, da laß dich ruhig nieder? Wohl kaum. Graf Dracula war ebenso oralfixiert wie Don Juan. An unterwürfigen Hinternküssen findet schließlich selbst der Leibhaftige himmlischen Gefallen.

Die "Biographie" macht leider keinen abgerundeten Eindruck. Auf geschliffene Kurzessays folgen Abschnitte im Rohbau, die wie ein ausgeschütteter Zettelkasten wirken. Die beeindruckende Materialfülle ist nicht immer bewältigt, zumal Best seinen Gegenstand immer wieder auf Liebeslehren und Sexualpraktiken im Allgemeinen ausdehnt. Schmerzlich vermißt wird ein Register. Des Guten zuviel tut Best schließlich im Rückgriff auf etymologische Zusammenhänge, die umstandslos für die Sache selbst genommen werden. "Neigen, um zu berühren und eins zu werden. Grundwort zu ,berühren' ist ,rühren'. Dessen indogermanische Wurzel bedeutet ,mischen', ,engen', ,vermischen'. Wer einen Kuchen ,rührt', ,vermengt' (durch drehende Bewegung) die Zutaten."

Weniger müßte vermischt werden, verzichtete der Verlag nicht auf sämtliche Anmerkungen, wo so manche abwegige Ausschweifung einen angemesseneren Ort fände. Der Mundschutz der Gelehrsamkeit, den Best nur an ganz wenigen Stellen zugunsten eines eigenen Lippenbekenntnisses ablegt, ist aber Zeichen einer unzeitgemäßen Qualität des Autors, eines Anstandes nämlich, der einem grassierenden Exhibitionismus wehren will: "Wir verzichten darauf, dem Bedeutungswandel von ,Domina' nachzugehen."

Das zwanzigste Jahrhundert kommt schlecht weg. Hermann Hesse und (ausgerechnet) Botho Strauß vertreten den literarischen Kuß nach Proust, kein Wunder, daß sich so nur eine Dekadenzgeschichte erzählen läßt. Im Zeitalter der Massen wird das Küssen inflationär: Anything goes, zwischen leerer Geste und Perversion hat der Kuß seine Magie verloren. Aber vielleicht bedeutet der Abschied von der Symbolkraft ein verspätetes Erwachsenwerden?

Best trauert um den Kuß als ästhetisches Phänomen, als sinnliches Schmatzen der Idee. Aber stimmt der Befund überhaupt? Auch unser Zeitalter zeugt nicht nur von wahllosem Mundwerkzeuggebrauch ohne symbolischen Mehrwert. Hier spätestens rächt sich, daß Best Bildwerke und Filme nicht einbezieht. Die Moderne gerät so unter den unberechtigten Verdacht, in toto einem labialen laisser-faire das Wort zu reden. Geschlossen sei mit einem lyrischen Gegenbeispiel von Else Lasker-Schüler: "Du! Wir wollen uns tief küssen - Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen."

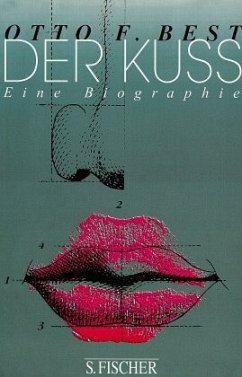

Otto F. Best (unter Mitarbeit von Wolfgang M. Schleidt): "Der Kuß". Eine Biographie. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1998. 400 S., geb., 48,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main