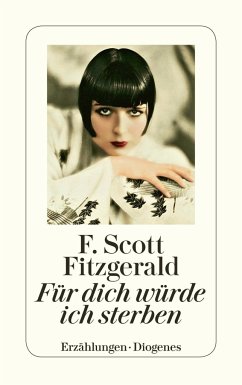

F. Scott Fitzgerald

Broschiertes Buch

Der große Gatsby

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

New York 1922. Auf seinem Anwesen in Long Island gibt Jay Gatsby sagenhafte Feste. Er hofft, mit seinem neuerworbenen Reichtum, mit Swing und Champagner seine verlorene Liebe zurückzugewinnen. Zu spät merkt er, dass er sich von einer romantischen Illusion hat verführen lassen.

F. Scott Fitzgerald, 1896 in St. Paul (Minnesota) geboren, wurde schon mit seinem ersten Roman, ¿Diesseits vom Paradies¿, auf einen Schlag berühmt und stand mit seiner Frau Zelda im Mittelpunkt von Glanz und Glimmer. ¿Der große Gatsby¿, sein heute meistgelesenes Buch, war jedoch ein finanzieller Flop. Um Geld zu verdienen, ging Fitzgerald 1937 als Drehbuchautor nach Hollywood, wo er 1940 starb.

Foto: Archiv Diogenes Verlag

Produktdetails

- detebe

- Verlag: Diogenes

- Originaltitel: The Great Gatsby

- Artikelnr. des Verlages: 562/23692

- 18. Aufl.

- Seitenzahl: 256

- Erscheinungstermin: Dezember 2007

- Deutsch

- Abmessung: 177mm x 112mm x 16mm

- Gewicht: 220g

- ISBN-13: 9783257236927

- ISBN-10: 3257236921

- Artikelnr.: 22803519

Herstellerkennzeichnung

Diogenes Verlag AG

Reinhard-Mohn-Straße 100

33333 Gütersloh

vertrieb@diogenes.ch

»Engel sind die eleganteren Menschen. Aber wer hoch steigt, wird tief fallen. Niemand zeigte beides so schön wie F. Scott Fitzgerald.« Peter Michalzik / Frankfurter Rundschau Frankfurter Rundschau

Im New York der Goldenen Zwanziger treffen nach Jahren Gatsby und Daisy wieder aufeinander. Bereits früher waren sie sehr in einander verliebt, bis Daisy Gatsby klarmachte, dass sie keine Zukunft hätten, da er für sie nicht standesgemäß war. Gatsby verschwand daraufhin aus …

Mehr

Im New York der Goldenen Zwanziger treffen nach Jahren Gatsby und Daisy wieder aufeinander. Bereits früher waren sie sehr in einander verliebt, bis Daisy Gatsby klarmachte, dass sie keine Zukunft hätten, da er für sie nicht standesgemäß war. Gatsby verschwand daraufhin aus ihrem Leben. Nun ist er nach New York zurückgekehrt und mittels seines neu erworbenen Reichtums richtet er in seiner Villa rauschende Partys aus. Nicht lange muss er auf die der Glamour- und Luxuswelt verfallene Daisy warten, die sehen möchte, wer hinter den aufregenden Festen steckt, von denen jeder spricht. Gatsby hofft, Daisy, die allerdings bereits verheiratet ist, nun wieder für sich gewinnen zu können. Alle Beteiligten geraten in einen Strudel von Intrigen, aufkochenden Emotionen und illegalen Machenschaften. Ein Unfall beschwört ein tragisches Ende herauf.<br />"Der große Gatsby" ist ein Roman, der versucht, aufzurütteln. Er beschreibt, wie unsere Wertvorstellungen die eigenen Emotionen untergraben können, ein Bild, das auch in unserer heutigen Gesellschaft noch aktuell ist. Andererseits ist Fitzgeralds Roman auch ein Portrait Nordamerikas in den Zwanziger Jahren, der Zeit des wirtschaftlichen Höhepunktes nach dem vernichtenden Ersten Weltkrieg, der Zeit der Prohibition, die auf illegalen Partys und in verdunkelten Hotelzimmern hemmungslos umgangen wurde. Eine Zeit in der die Menschen nach dem Vergessen strebten, die Frauen sich zum ersten Mal die Haare und die Röcke kurzschnitten und die Männer sich an der Börse um Kopf und Kragen spekulierten.

Weniger

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Der 1925 erschienene Roman „Der große Gatsby“ gilt als das Meisterwerk des amerikanischen Schriftstellers F. Scott Fitzgerald (1896-1940). Er war der Chronist und einer der unerbittlichsten Kritiker der hektischen zwanziger Jahre, die auch gern für die „goldenen“ …

Mehr

Der 1925 erschienene Roman „Der große Gatsby“ gilt als das Meisterwerk des amerikanischen Schriftstellers F. Scott Fitzgerald (1896-1940). Er war der Chronist und einer der unerbittlichsten Kritiker der hektischen zwanziger Jahre, die auch gern für die „goldenen“ gehalten werden.

Das Zentralthema des Romans ist der vergebliche Versuch des Helden Jay Gatsby, mit Hilfe seines Vermögens verlorenes Glück und Liebe zurückzugewinnen. Geschildert werden die dramatischen Ereignisse vom Ich-Erzähler Nick Carraway, der anfänglich der Nachbar von Gatsby und später sein Vertrauter ist.

Mit seinem Reichtum und mit ausgelassenen und mondänen Partys will der neureiche Gatsby die schöne und extravagante Daisy erobern. Seine einstige Verlobte ist aber inzwischen mit dem wohlhabenden und aristokratischen Tom Buchanan verheiratet. Sie wird zwar Gatsbys Geliebte, trennt sich aber nicht von ihrem Ehemann. Dieser hat ebenfalls eine Affäre mit der Frau eines Tankwarts. Als Daisy diese versehentlich mit Gatsbys Auto überfährt, lenken die Eheleute den Verdacht auf Gatsby. Auch in dieser Situation möchte Gatsby seiner Daisy helfen - mit fatalen Folgen, denn er wird von dem Tankwart erschossen, der sich anschließend selbst richtet.

Nick Carraway dient nicht nur als Erzähler, er bringt auch die Ansichten des Autors Fitzgerald zum Ausdruck und fungiert gewissermaßen als moralische Instanz. So nimmt der Emporkömmling Gatsby mit fortschreitenter Handlung immer mehr sympathischere Züge an, während die elegante Welt der Buchanans von Rücksichtslosigkeit und Egoismus geprägt ist.

Mit „Der große Gatsby“ versinnbildlichte Fitzgerald das bittere Erwachen aus dem amerikanischen Traum von Glanz und Erfolg. Der Roman wurde kürzlich mit Leonardo DiCaprio in der Titelrolle verfilmt, daher ziert die Diogenes-Buchausgabe auch das Filmplakat.

Weniger

Antworten 1 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für