entsprechenden Mythen und Riten ein gehöriges Maß an weiblicher Sexualsymbolik.

Genau das fasziniert Shunishi Shimamura, einen jungen Mediziner im ausgehenden neunzehnten Jahrhundert, der zu einem abgelegenen Ort an der japanischen Westküste entsandt wird, um eine Patientin zu untersuchen, deren Anfälle man sich nicht erklären kann. Zumindest nicht als Vertreter jenes aufgeklärten Japans der Meiji-Epoche, das so viel wie möglich an westlich-analytischem Wissen adaptieren wollte. Doktor Shimamura ist ein solcher Neuerer, doch was er dann mit der jungen Kiyo erlebt, wirft ihn zurück auf die alten Überlieferungen von Füchsen, die sich in Frauen verwandeln, und umgekehrt: "Bei ihrem halben Kabolzschlag nach hinten hatte Kiyo weitgehend den Oberkörper entblößt, und nun schaute er ratlos auf ihre weiße Haut, die sich über den Rippen spannte, und auf zwei winzige dunkle Brustwarzen, die erschreckend gen Hals verrutscht schienen. Der ganze Leib schien verrutscht. Kiyos Schultern und Ellbogen waren an Stellen geraten, welche die menschliche Anatomie nicht vorsah. Und wo waren die Hände? Krampften sie in den Kniekehlen? Rückwärtig um die Knöchel? Würde sich Kiyo nun vollends umkrempeln, wie etwa ein Handschuh?"

Mit solch eindringlichen Passagen beschwört die 1966 geborene Schriftstellerin Christine Wunnicke in ihrem schmalen Roman "Der Fuchs und Dr. Shimamura" immer wieder die japanische Überlieferung herauf, wie sie in alten Bildern und Texten festgehalten ist. Der Mann der Wissenschaft weiß nicht, wie ihm geschieht, erst recht nicht, als auch noch sein Assistent verschwindet; er bricht die Behandlung von Kiyo ab, kehrt nach Tokio zurück und reist später nach Europa, um dort bei den berühmten Medizinern seiner Zeit mehr zu lernen. Diesen japanischen Arzt Shimamura gab es wirklich, er ging zu Charcot nach Paris und assistierte bei dessen Versuchen mit Hysterikerinnen, die aus heutiger Sicht eher Scharlatanerie waren. In der Tat fragt man sich bei der Lektüre von Wunnickes Roman, ob nicht die Ärzte die besseren klinischen Fälle abgäben, und durch die konsequent "japanische" Perspektive, die das Buch einnimmt, wird diese Fremdheitserfahrung noch verstärkt. Die Experimente, denen Shimamura in Europa beiwohnt, sind nicht weniger unheimlich als die angeblich fuchsbesessene Kiyo.

Wie Wunnicke, die mit diesem Roman für den Deutschen Buchpreis nominiert ist, dieses Neben- und Gegeneinander der Kulturen (nationaler wie disziplinärer) inszeniert, zeugt von großer Meisterschaft. Erzählt wird auf mehreren Zeitebenen, denn nachdem Shimamura 1894 nach Japan zurückgekehrt war, wurde er zur grauen Eminenz der dortigen Neurologie, ließ sich aber kaum noch in der Öffentlichkeit blicken und entwickelte wunderliche Gewohnheiten. Mit Gattin, Mutter und Schwiegermutter sowie einer Haushälterin lebte er zusammen, und diese weibliche Präsenz bietet Christine Wunnicke weitere Situationen der Verunsicherung des Gelehrten, die aus der Hauptfigur des Romans einen Getriebenen machen, dessen wissenschaftliche Reputation schließlich genauso in Frage steht wie die der europäischen Kollegen. Zugleich ist Shimamuras verzweifelte Suche nach Wahrheit Anlass für etliches Komisches. Und sei es nur seine lakonische Einschätzung der Freudschen Psychoanalyse als für Japan unbrauchbar, da sie "unserem Sinn für Höflichkeit widerspricht".

So ist dieser elegante Roman ein ebenso literarisches wie intellektuelles Vergnügen. Was für ein schönes Buch! Auch inhaltlich.

ANDREAS PLATTHAUS

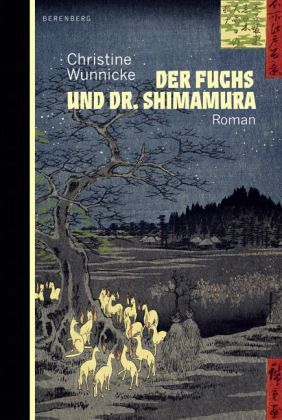

Christine Wunnicke: "Der Fuchs und Dr. Shimamura". Roman.

Berenberg Verlag, Berlin 2015. 144 S., 1 Abb., geb., 20,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

buecher-magazin.deJe näher Dr. Shimamura sich dem Tod fühlt, desto enger zieht sich das Netz der Frauen, die ihn umspinnen. Da wäre seine spröde Frau Sachiko, ihre alte Mutter Yukiko, seine Mutter Hanako und das Hausmädchen, das er manchmal Anna, öfter allerdings Luise ruft. Die Zeit, die in seiner inneren Rückschau nun vorbeizieht, sind die Jahre, in denen er dem Fuchsgeist begegnet ist. Als junger Doktor wurde er nach Shimane geschickt, um dort die alljährlich auftretende Epidemie der Fuchsbesessenheit zu untersuchen. Die Neurologie und die Psychiatrie steckten in den 1890er-Jahren noch in den Kinderschuhen, alter Aberglauben war in Japan allgegenwärtig. Dr. Shimamura als aufgeklärter Geist fand den Fuchs in der Fischerstochter Kiyo, obwohl er ihn nicht suchte, und floh mit einem Stipendium nach Paris, Berlin und Wien. Dort assistierte er Jean-Martin Charcot im Salpêtrière, wurde von Dr. Breuer, dem Lehrer Freuds, hypnotisiert und perfektionierte sein Deutsch mit Wiener Schmäh. Wunnickes wunderbare Fabel um den fuchskranken Frauenliebling Dr. Shimamura basiert auf den Eckpfeilern einer echten Person - und entspinnt auf engstem Raum eine kuriose Geschichte um die Erforschung des menschlichen Geistes.

buecher-magazin.deJe näher Dr. Shimamura sich dem Tod fühlt, desto enger zieht sich das Netz der Frauen, die ihn umspinnen. Da wäre seine spröde Frau Sachiko, ihre alte Mutter Yukiko, seine Mutter Hanako und das Hausmädchen, das er manchmal Anna, öfter allerdings Luise ruft. Die Zeit, die in seiner inneren Rückschau nun vorbeizieht, sind die Jahre, in denen er dem Fuchsgeist begegnet ist. Als junger Doktor wurde er nach Shimane geschickt, um dort die alljährlich auftretende Epidemie der Fuchsbesessenheit zu untersuchen. Die Neurologie und die Psychiatrie steckten in den 1890er-Jahren noch in den Kinderschuhen, alter Aberglauben war in Japan allgegenwärtig. Dr. Shimamura als aufgeklärter Geist fand den Fuchs in der Fischerstochter Kiyo, obwohl er ihn nicht suchte, und floh mit einem Stipendium nach Paris, Berlin und Wien. Dort assistierte er Jean-Martin Charcot im Salpêtrière, wurde von Dr. Breuer, dem Lehrer Freuds, hypnotisiert und perfektionierte sein Deutsch mit Wiener Schmäh. Wunnickes wunderbare Fabel um den fuchskranken Frauenliebling Dr. Shimamura basiert auf den Eckpfeilern einer echten Person - und entspinnt auf engstem Raum eine kuriose Geschichte um die Erforschung des menschlichen Geistes. Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.08.2015

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.08.2015