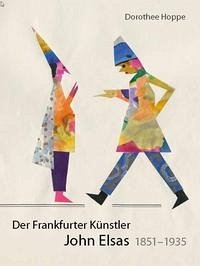

Der Collagen- und Aquarellkünstler John Elsas wird mit dieser Monographie erstmals um-fassend gewürdigt. Erst in seinem letzten Lebensjahrzehnt fand er, fernab der etablierten Kunstszene, zu einem ganz eigenen künstlerischen Schaffen. Als er 1935 im Alter von fast 84 Jahren starb, hinterließ er ein Werk von annähernd 25.000 Blättern – Bilder voller Humor und Ironie, aber auch voll Nachdenklichkeit, immer getragen von elementarer Le-bensweisheit und einem humanitären Weltbild. Mit politischen und zeitkritischen Aussa-gen reagierte Elsas auf den Nationalsozialismus und die antisemitischen Strömungen, die ihn als Juden trafen. Seine bunte Phantasie öffnete ihm Welten und bot ihm eine Vielfalt an Motiven, die er mit verschiedenen Materialien und Techniken virtuos zu Bildern gestaltete. Begonnen hatte Elsas‘ Schaffen mit kleinen belehrenden Bildergeschichten für seine bei-den Enkelsöhne. Dann verdichtete er Bild und Formen und richtete sich an ein erwachse-nes Publikum. Oft leben seine Gestalten von karikaturhafter Überzeichnung. Die meisten Bilder sind begleitet von einem Knittelvers, der in Art einer Sentenz die dargestellte Szene erklärt und kommentiert. Zu seinen Lebzeiten wurden Elsas‘ Bilder in Herwarth Waldens renommierter Galerie „Der Sturm“ in Berlin gezeigt. Vier weitere Ausstellungen in Zürich, München und Mannheim folgten. Ein Konvolut von 131 Bildern schenkte Elsas dem be-rühmten Kunstmuseum Städel in seiner Heimatstadt Frankfurt am Main. Hier war er 1851 als Jonas Mayer Elsaß geboren worden, und Zeit seines Lebens blieb er in Frankfurt woh-nen. Er besuchte die traditionsreiche jüdische Schule Philanthropin und erlangte später als Börsenmakler ein gutes Auskommen. Als seine künstlerische Schaffensphase begann, lebte Elsas als Witwer zusammen mit seiner unverheirateten Tochter Irma. Sie war es auch, die nach des Vaters Tod über seinem künstlerischem Nachlass wachte, bevor sie 1942 nach Theresienstadt deportiert wurde und dort 1944 umkam. Das Buch bietet mit zahlreichen farbigen Abbildungen einen Querschnitt aus dem Werk von John Elsas, es stellt seine Arbeitsweise und Techniken vor, hinterfragt die in den Bil-dern auftauchenden Themen und Motive und beleuchtet das gesellschaftliche und künst-lerische Umfeld. Obwohl Elsas‘ Collagen dem Expressionismus nahe zu stehen scheinen, entzieht sich sein Werk jedem Versuch einer Einordnung in bestimmte Kunstrichtungen. Die Autorin, die als Kuratorin zahlreicher Ausstellungen einen Beitrag zum auflebenden Interesse an John Elsas geleistet hat, ist auch den familiengeschichtlichen Spuren des Frankfurter Künstlers und seiner Frau Pauline Manes aus Mainz nachgegangen, denen der Anhang des Buches gewidmet ist.

Erst im 74. Jahr ist der Kaufmann John Elsas ein Künstler geworden. Viel wusste man nicht über ihn: Dorothee Hoppe hat nun dem Spätberufenen eine Monographie gewidmet

VON EVA-MARIA MAGEL

Der Rundfunk / singt heut / weit und breit: / "Ueb immer / Treu und Redlichkeit". Wahrscheinlich saß John Elsas an seinem Arbeitstisch, am 1. April 1933, und hatte sein heißgeliebtes Radio angedreht, während er das mit grauschwarzer Tinte in schöner, leserlicher Schreibschrift schrieb. Auf dem lichtweißen Blatt Papier vor ihm entstand vielleicht zuerst das Bild: Eine zierliche mädchenhafte Figur mit spitzem Hut tänzelt lächelnd, wie ein unbedarftes Kind, auf ein etwas grimmig blickendes Gesicht zu. Das Gesicht ist aus rosa Papier ausgeschnitten, in Falttechnik. Die Figur ist zum Teil gemalt, zum Teil ausgeschnitten. "Klebebildchen" haben seine Zeitgenossen das genannt, was Elsas, gerade so wie die Dadaisten, Expressionisten, Surrealisten, gestaltet hat. Dafür heißen heutzutage sogar die Produkte aus dem Bastelunterricht "Collage".

Ungefähr so, wie stolze Eltern auf die Künste ihrer Kinder blicken, könnte man auf das Werk John Elsas' blicken. Oder aber, umgekehrt, staunen, dass da ein Autodidakt diszipliniert, konsequent, seiner Mittel vollauf bewusst an einem Werk gearbeitet hat. Das man heute vielleicht mit weniger Scheu als Kunst bezeichnet. Ohne "nett", "naiv", "schnurrig" - Begriffe, mit denen er schon zu seinen Lebzeiten zu tun hatte.

Wer die Gelegenheit hat, die Blätter von Elsas anzusehen, muss lachen, sich wundern, oft genug ein zweites Mal hinsehen und ist erfreut über die Phantasie, die aus ganz bescheidenen Mitteln kommt: Zigarettenpapier, Kleeblätter, Geschenkpapier-Reste, Haare hat Elsas für sie verwendet. Die Geschichte dieses Werks und seines Autors hat Dorothee Hoppe nun in einer Monographie zu John Elsas aufgeschrieben, die im Verlag der Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen erschienen ist.

Geklebt, geschnitten, gemalt, geschrieben hat Elsas bis zu seinem letzten Atemzug. "Wohin ich sehe / welche Qual / verfolgen mich Bilder / überall" dichtete er einst unter eine Art schwarzer Medusa aus Aquarellfarbe.

Was er fühlte, hörte, weitergeben wollte, musste auf Papier gebracht werden. Ein Schaffensdrang, der fast obsessiv nach jungem Genie klingt. Doch John Elsas war eher ein Wundergreis: Schon 74 Jahre alt, als er aus der Berufung einen veritablen Beruf machte. Seinen vorigen hatte er da an den Nagel gehängt, war "Privatier", wie es im Frankfurter Adressbuch heißt. Jonas Mayer Elsass, später John Elsas, geboren als Sohn und Enkel von jüdischen Kaufleuten am 6. Juli 1851 am Wollgraben in Frankfurt, in der Nähe der Judengasse, war Kaufmann, Bankier und Börsenmakler.

Den tiefen Grund dafür, wie aus dem mäßig erfolgreichen, von der Wirtschaftskrise gebeutelten Kaufmann John Elsas im letzten Lebensjahrzehnt ein unermüdlicher Arbeiter im Weinberg seiner kleinen Kunst werden konnte, hat auch Dorothee Hoppe nicht herausfinden können. Zu wenig Anhaltspunkte gibt es darüber, was John in seiner Jugend wohl geprägt hat und auf was er zurückgreifen konnte. Um 1915, als zwei kleine Enkel unterhalten werden wollten, fing er an, ihnen Bildergeschichten zu produzieren. Doch erst 1925, nach einer schweren Krankheit, wurde er mit großer Zielstrebigkeit zu einem Künstler.

Darauf legt Hoppe Wert, wie sie im Gespräch sagt. Daher auch der so schlicht anmutende Titel "Der Frankfurter Künstler John Elsas 1851-1935" ihres Buchs. Weder soll Elsas nur als schrulliger Hobbymaler oder als Jude in einer Umbruchszeit zwischen Emanzipation und Verfolgung betrachtet werden. Hoppe zeigt die Themen und Materialien der Werke ebenso wie seine Vorgehensweise und fragt nach seinen Anregungen. Seit 2004, als ihre erste Schau im Aktiven Museum Spiegelgasse in Wiesbaden zu sehen war, hat Hoppe immer wieder Elsas-Ausstellungen organisiert und Vorträge zu seinem Werk gehalten, ohne Kunsthistorikerin zu sein. Darin ähnelt sie ein wenig ihrem Gegenstand: Biologin, dann Bibliothekarin und Buchhändlerin, kam sie durch Zufall auf Elsas. 2003 fiel ihr ein Band der Insel-Bücherei zu ihm in die Hände, seitdem ist sie fasziniert von seinem Werk. Akribisch hat Hoppe recherchiert, die Verästelungen seiner Familie und Bekanntschaften, seine Korrespondenz und Verhältnisse mit viel Archivforschung zu erhellen versucht. So bettet sie sein Leben und Werk auch in die Geschichte von Kunst und Gesellschaft ein.

Kontakte, durchaus auch zu Künstlern und Intellektuellen, hatte Elsas - auch wenn er nie deren Sprache übernahm. "Diese Bilder sollen nur zur Erheiterung und Erbauung auf die Phantasie des Betrachters wirken, und ich habe mich bemüht, nach dieser Richtung hin zu arbeiten", schrieb Elsas selbst im Jahr 1929 über seine Blätter. Als "Geschenke und Andenken", für Reklame oder Bilderbücher könne man sie vermutlich gut nutzen. Wenig später aber schon ist Elsas von namhaften Galerien ausgestellt worden, zuerst, im Dezember 1929, von Herwarth Walden in der berühmten Galerie "Der Sturm" in Berlin, später in Zürich, Mannheim, München. Schon früh hat es Kunstkenner gegeben, denen das Eigenwillige, oft nur vermeintlich Naive dieser Blätter aufgefallen ist.

Der Stilwille, der seine Arbeit von Mitte der zwanziger Jahre an prägte, ist ihm Gerüst und Freiheit zugleich. Er benutzte immer dasselbe feste helle Kartonpapier, das er selbst mit Prägestempeln versah. Bis auf wenige Ausnahmen teilte er die Seiten auf, wie man einst ein Zeitungsblatt teilte: in "über dem Strich" und "unter dem Strich". Die obere Hälfte meist ungefähr zwei Drittel des Papiers hoch, die untere ein Drittel, mit kräftiger Tinte zog Elsas einen einfachen oder doppelten Strich. Oben das Bild, gemalt, gefaltet, geklebt, unten der Text.

Die formale Strenge hat Elsas in dem Jahrzehnt seines Schaffens beibehalten. Jedes Blatt ist mit roter Tinte numeriert, bis zum letzten, an seinem Todestag mit der Nummer 25 025. Da war Elsas schon museumsreif geworden: Seit November 1932 besitzt das Frankfurter Städel 130 Blätter von Elsas, die er dem damaligen Direktor Georg Swarzenski für die Graphische Sammlung übergab.

Der Kunstkritiker Julius Meier-Graefe nannte 1933 in der "Frankfurter Zeitung" die Schenkung Elsas' mit den "Neuerwerbungen des Städel" von Wilhelm Busch, Dürer, van Dyck und Lorrain. Für Elsas war der Einzug in das Museum seiner Heimatstadt ein Ritterschlag: Sogar auf einem eigenen Blatt hat er dies verewigt, "Das Städel nennt mich Meister", hebt der Vers an. Um dann, selbstironisch, den "Kleister" hochleben zu lassen.

Auch dieses Blatt aber ist nicht etwa in Frankfurt zu sehen, sondern dort, wo der größte Teil seines Werks liegt: 18 000 Blätter bewahrt heute das Museum im Lagerhaus in St. Gallen, die Stiftung für schweizerische Naive Kunst und Art Brut. 1999 kam diese große Sammlung, die dann auch gleich gezeigt wurde, dorthin, direkt aus dem Nachlass von Elsas' Enkel. Elsas' Tochter Irma hatte nach dem Tod des Vaters den Hauptteil des Werks in zwei Kisten verpackt und ihn an ihre in der Schweiz lebende Schwester Fanny geschickt. Derart unangetastet tauchten sie 1999 wieder auf.

So kam auch das Radiogesicht vom 1. April 1933 in die Schweiz. Es ist ein Blatt, das nichts weniger als "Treu und Redlichkeit" verkündet: Es war der Tag des sogenannten Judenboykotts. Die erste konzertierte Aktion von vielen, um das jüdische Leben in Deutschland auszulöschen. Hat John Elsas damals die Plakate gesehen, auf denen stand: "Deutsche! Wehrt euch! Kauft nicht bei Juden!"? Mag sein, dass er gar nicht draußen war an diesem Tag. Der 1. April 1933 war ein Samstag, Sabbat also. Und immerhin war John Elsas schon fast 82 Jahre alt. Was vor sich ging, das wusste er aber ganz genau - nicht nur, weil er Radio hörte und die neue Pausenmelodie bemerkte, die Goebbels dem Deutschlandsender verordnet hatte. Er las die "Frankfurter Zeitung", in Familien- und Freundeskreis wurden rege Nachrichten ausgetauscht. In vielen seiner Arbeiten scheinen politische Themen durch. Am selben Tag wie das Radio-Blatt hat Elsas ein weiteres geschaffen: Ein bunter Collagehaufen deutet zerstörte Häuser, Straßen, Gemäuer an. Darunter: "Das Erdbeben in dieser Nacht / haben natürlich die Juden gemacht."

Elsas wohnte damals unweit der Frankfurter Westend-Synagoge, Friedrichstraße 58, mit seiner ledig gebliebenen Tochter Irma. Vor dem Haus gibt es heute einen Stolperstein. Er erinnert an Irma, die 1942 deportiert wurde und am 1. Mai 1944 in Theresienstadt starb, 56 Jahre alt. Das hat John Elsas nicht mehr erleben müssen: Vor 80 Jahren, am 5. Juni 1935, ist er in Frankfurt gestorben. Begraben ist er auf dem Jüdischen Friedhof an der Rat-Beil-Straße.

Dorothee Hoppe, Der Frankfurter Künstler John Elsas 1851-1935, Reihe Schriften der Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen 29, Wiesbaden, 252 Seiten, 32 Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main