Je weiter sie mit dem Zug in das verwüstete München fuhren, desto stärker nahm er den alles durchdringenden Verwesungsgesruch wahr. Überall frisch aufgerissene Wohnungen, abblätternde Tapeten an Mauerresten. Dazwischen blühende Blumen und üppig wuchernde Sträucher. »Wahnsinn«, flüsterte er benommen. Unvermittelt nahm sie seine Hand und drückte sie fest. »Ich heiße Anne. Und du?«

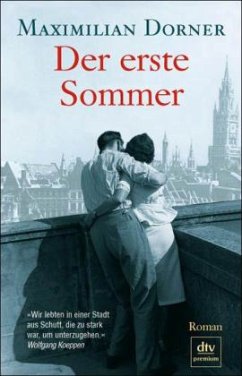

Der erste Sommer nach der »Stunde Null« hat zwei Gesichter: München liegt in Schutt und Asche. Die Zukunft ist unklar, die Vergangenheit wiegt schwer wie Blei. Trotz allem beginnt ein herrlicher, heißer Sommer...

Der erste Sommer nach der »Stunde Null« hat zwei Gesichter: München liegt in Schutt und Asche. Die Zukunft ist unklar, die Vergangenheit wiegt schwer wie Blei. Trotz allem beginnt ein herrlicher, heißer Sommer...

Der Jungautor Maximilan Dorner hat seinen Debütroman über die Münchner Nachkriegszeit geschrieben

Eigentlich wollte Maximilian Dorner der Münchner Volkssängerin Bally Prell eine Liebschaft mit einem G. I. andichten. Doch dann stieß Dorner auf eine tatsächliche Geschichte, die seine ursprüngliche Romanidee verblassen ließ: Im ersten Sommer nach dem Krieg herrschte in München nicht nur Heulen und Zähneklappern, sondern auch eine ausgelassene Freude darüber, noch einmal davongekommen zu sein. Aus Scham und Schuldgefühl, so scheint es zu sein, wurde diese erste Lust am Überleben aus dem Gedächtnis der Deutschen gelöscht. Die Zeitzeugen jedenfalls, mit denen sich Dorner unterhielt, sprachen allesamt nur von den Entbehrungen, unter denen sie seit dem Winter 1945/46 zu leiden hatten. „Die unmittelbare Nachkriegszeit ist ein blinder Fleck”, sagt Dorner.

Keine drei Monate ist es her, dass der Krieg verloren ist und sich die Greueltaten der Deutschen endgültig offenbarten – da schlüpfen sie durch ein Loch, das eine Bombe in die Hauswand gerissen hat, und tanzen vergnügt zum Jazz der Amerikaner in der ehemaligen Metzgerei. Der Ballsaal im Schlachthaus – das ist keine reine Erfindung Dorners. Sein Debütroman „Der erste Sommer” fußt wesentlich auf ausgiebigen Recherchen im Münchner Stadtarchiv und der Monacensia. Statt über Trümmer und Trauer erfährt er hier etwas über Tanzveranstaltungen und Filmvorführungen, über Mädels, die vor dem Lattenzaun des Ungererbades herumlungern und darauf warten, dass die G. I.s sie reinlassen – was deutsche Ordnungshüter zu einem mahnenden, um Sitte und Moral besorgten Bericht an die amerikanischen Besatzer veranlasste.

Während das Land der Täter in den jüngeren Büchern und Debatten seine Opfer – sei es von Luftangriffen, Flucht oder Vertreibung – entdeckt, kratzt Dorner am Mythos vom bußfertigen, sich mit den Mühen des Wiederaufbaus kasteienden Volk. „Statt Trümmer aufzuräumen, liegt die Münchner Jugend lieber am Flaucher”: Es sind Archivnotizen wie diese, denen Dorners Romanfiguren entwachsen sind. Beim Schreiben gewannen diese Figuren dann, so erzählt es Dorner, ein Eigenleben, oszillierend zwischen Historie und Fiktion.

Anne, eine junge Frau, die in der historisch verbrieften „Penzberger Mordnacht” – der Hinrichtung von 16 Menschen, darunter eine schwangere Frau, durch eine Werwolf-Einheit kurz vor Kriegsende – ihren Verlobten verlor, verliebt sich aller Vernunft zum Trotz in Martin, den sie in der Mordnacht auf der Seite der Täter zu sehen glaubte. Der wiederum ist einem Arzt auf der Spur, der vor der surrealen Kulisse des ausgebrannten Nationaltheaters den Darbietungen einer männlichen Tosca andächtig lauscht. Als Gegenleistung versorgt der Arzt sie mit Morphium-Spritzen. Tags darauf finden zwei Kinder die vermeintliche Operndiva, in den Trümmern zu Tode gestürzt. Inspiriert sei das, sagt Dorner, von einem Bericht im Münchner Stadtarchiv, wonach ein Unbekannter vor der Tür eines ehemaligen NS-Arztes mit einer Spritze in der Hand aufgetaucht sei und gedroht habe: „Ich zeige dir, was ihr mit uns gemacht habt.”

Die Lebenslust, mit der sich Martin und Anne für Augenblicke aneinander hängen, steht gleichwohl im Schatten der Vergangenheit. Von „Negern” ist in den Dialogen des Buchs die Rede, wenn es um schwarze G. I.s geht, und Dorner kann berichten, was er an latent und offen weiter wirkendem Rassismus in den Münchner Archiven dokumentiert fand. So heißt es in einem Bericht über einen Handtaschendiebstahl: „Täter (wahrscheinlich Pole!) konnte unerkannt fliehen.” Und in Anekdoten über den Schwarzmarkt, der am Sendlinger Tor seine Zelte aufschlug, dann in der Möhlstraße immer professioneller betrieben wurde, findet sich das antisemitische Hirngespinst von der Weltverschwörung des jüdischen Kapitals wieder.

Trotz aller Sommerfreuden stellt sich am Ende die Frage nach der Moral der Geschichte und nach der Schuld. Im Gegensatz zu den Autoren der 68er-Generation wolle er sich nicht zum Richter aufschwingen, sagt Dorner. Ihm geht es nicht um „die ganz großen Schicksale”, eher um die kleinen, die alltäglichen. Er will einfach nur die Figuren vorzeigen mit ihrer persönlichen, vielfältigen Vergangenheit, ihren Freuden, ihren Verletzungen. So wie Martin, den Dorner nicht nur unter die Täter der Penzberger Mordnacht, sondern auch unter die Opfer des Todesmarsches aus dem Konzentrationslager Dachau einreiht. Irgendwo dazwischen wird wohl seine Wahrheit liegen.

Maximilian Dorner stellt seinen Debütroman „Der erste Sommer” (Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2007. 280 Seiten, 14,50 Euro) am Donnerstag, 14. Juni, 20.30 Uhr, im Café der Villa Stuck vor. CHRISTOPH KAPPES

Trotz Trümmern: In der Nationaltheater-Ruine inszeniert Maximilian Dorners Roman eine surreale Opernaufführung. Das Foto entstand vermutlich unmittelbar nach der ersten Bombardierung im Herbst 1943. Foto: Bayerische Staatsoper

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH