Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

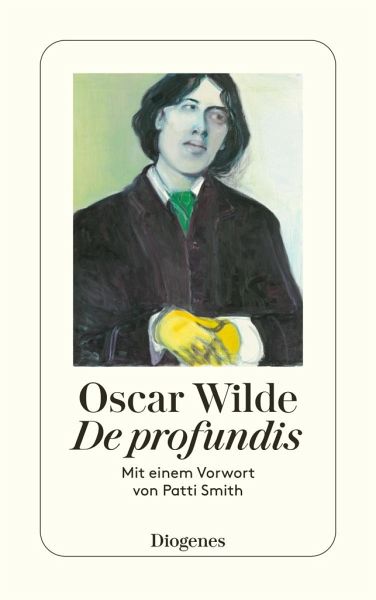

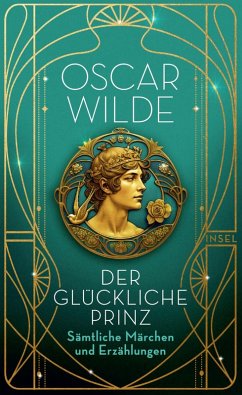

Anfang 1895 war Oscar Wilde der Liebling des literarischen Londons, feierte große Bühnenerfolge. Im Mai desselben Jahres wurde er vom Polizeigericht in London wegen homosexueller Beziehungen angeklagt, schuldig gesprochen und zu zwei Jahren Freiheitsentzug mit Zwangsarbeit im Zuchthaus zu Reading verurteilt, wo er diesen langen Brief an seinen einstigen Geliebten Lord Alfred Douglas, genannt Bosie, schrieb. Ein Liebesbrief, eine Abrechnung und der Bericht eines tiefen Sturzes und einer spirituellen Reise.

Oscar Wilde, geboren 1854 in Dublin, kam nach dem Studium am Trinity College in Dublin sowie in Oxford mit 25 Jahren nach London. Er war der verwöhnte Liebling der Londoner Gesellschaft, doch seine Freundschaft mit Lord Alfred Douglas wurde ihm zum Verhängnis: Wegen Homosexualität wurde er zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach der Entlassung lebte Wilde, dem Alkohol verfallen, in Italien und Frankreich und starb 1900 in Paris.

Produktdetails

- detebe

- Verlag: Diogenes

- Originaltitel: De profundis

- Artikelnr. des Verlages: 562/24650

- Seitenzahl: 247

- Erscheinungstermin: 26. Juli 2023

- Deutsch

- Abmessung: 178mm x 110mm x 17mm

- Gewicht: 215g

- ISBN-13: 9783257246506

- ISBN-10: 3257246501

- Artikelnr.: 66261752

Herstellerkennzeichnung

Diogenes Verlag AG

Reinhard-Mohn-Straße 100

33333 Gütersloh

vertrieb@diogenes.ch

»Seine brillantesten Bücher, funkelnd vor Epigrammen, machen ihn zum scharfsinnigsten Rhetoriker des vorigen Jahrhunderts.« James Joyce

Eine eindrückliche Offenbarung einer Künstlerpersönlichkeit

Historischer Hintergrund zu „De profundis“: Seit 1891 hatte Oscar Wilde eine Beziehung mit dem britischen Aristokraten Lord Alfred Douglas. Douglas‘ Vater, John Douglas, war mit dieser Beziehung nicht …

Mehr

Eine eindrückliche Offenbarung einer Künstlerpersönlichkeit

Historischer Hintergrund zu „De profundis“: Seit 1891 hatte Oscar Wilde eine Beziehung mit dem britischen Aristokraten Lord Alfred Douglas. Douglas‘ Vater, John Douglas, war mit dieser Beziehung nicht einverstanden, weshalb er Wilde auf perfide Weise mit Beleidigungen provozierte, die 1895 in einen Gerichtsprozess mündeten. In diesem wurden Wilde wegen „Unzucht“ zu einer zweijährigen Haft mit Zwangsarbeit verurteilt. Kurz vor seiner Entlassung, von Januar bis März 1897, schrieb Wilde einen Brief, den er an Alfred Douglas adressierte. Denn: Obwohl Douglas mehrfach in der Öffentlichkeit über Wildes Inhaftierung redete, besuchte er Wilde nie im Gefängnis. Dieser Brief wurde 1905 – etwas mehr als vier Jahre nach Wildes Tod – unter dem Titel „De profundis“ veröffentlicht.

Persönliche Meinung: „De profundis“ setzt sich thematisch mit zwei Schwerpunkten auseinander. Der erste Schwerpunkt ist die Beziehung, die Wilde und Douglas geführt haben. Wilde charakterisiert diese als hochgradig toxisch: Douglas habe Wilde permanent vom künstlerischen Schaffen abgehalten und ihn in parasitärer Weise finanziell sowie mental ausgebeutet. Mehrfach habe Wilde sich trennen wollen, doch es aus verschiedenen Gründen nicht geschafft. Dieser Part liest sich über weite Strecken wie eine Abrechnung, geht aber darüber hinaus: Wilde gibt nicht Douglas allein die Schuld an dem Defizitären der gemeinsamen Beziehung, sondern reflektiert im Laufe des Briefes auch seine eigenen Fehler. Der Ton des Briefes ist – trotz aller Schonungslosigkeit – tendenziell von Freundlichkeit geprägt. Der zweite Part des Briefes setzt sich mit dem künstlerischen Selbstverständnis Wildes auseinander, das sich durch die zweijährige Haft verändert hat. Wilde wolle sich der Demut zuwenden und den hedonistischen Lebensstil ablegen (auch Ideen für zukünftige schriftstellerische Projekte diskutiert Wilde hier). Zudem vergleicht er in einem Analogieverfahren das Leben Jesu mit dem eines Künstlers: Jesus wird in der Vorstellung Wildes zu einem romantischen, individualistischen Dichter. Durchzogen ist der Brief von Anspielungen auf und Zitation aus Werke(n) der Weltliteratur, deren Herkunft in der Diogenes-Ausgabe in einem Stellenkommentar geklärt wird. Der Erzählstil von „De profundis“ gleicht einem Monolog: Wilde schreibt seine Gedanken nieder, denkt aber immer eine (potenzielle) Erwiderung Douglas‘ mit. Abgerundet wird die Diogenes-Ausgabe durch ein Vorwort der Lyrikerin/Musikerin Patti Smith, in dem sie sich Oscar Wilde auf einer persönlichen Ebene annähert. Insgesamt ist „De profundis“ eine eindrückliche Offenbarung einer Künstlerpersönlichkeit – eine Offenbarung, die nicht nur aus der Tiefe des Gefängnisses, sondern auch aus derjenigen der Gefühlswelt stammt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für