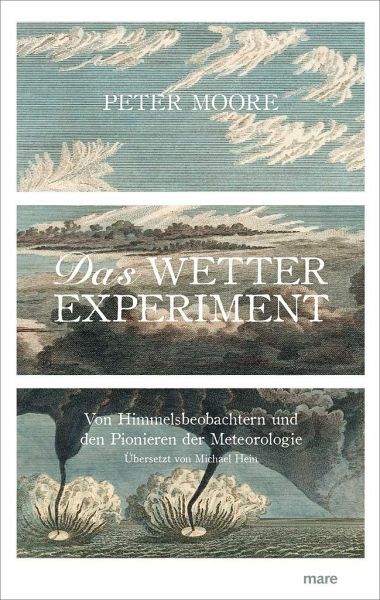

Das Wetter-Experiment

Von Himmelsbeobachtern und den Pionieren der Meteorologie

Übersetzung: Hein, Michael

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

26,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Anfang des 19. Jahrhunderts galt ein Sturm noch als Strafgericht Gottes, und wer wissen wollte, wie das Wetter wird, hielt sich gern Frösche im Glas. Aberglaube und religiöse Dogmen standen dem Fortschritt der Meteorologie im Weg. Doch mit der unerschrockenen Neugier aufgeklärter Geister machte sich eine Generation von Wissenschaftspionieren daran, die Geheimnisse der Atmosphäre zu lüften. Sie klassifizierten Wolken, beschrieben die Stärke des Windes, erforschten eisige Höhen im Heißluftballon, entdeckten, wie sich Elektrizität zur Übermittlung von Wetterwarnungen einsetzen ließ, un...

Anfang des 19. Jahrhunderts galt ein Sturm noch als Strafgericht Gottes, und wer wissen wollte, wie das Wetter wird, hielt sich gern Frösche im Glas. Aberglaube und religiöse Dogmen standen dem Fortschritt der Meteorologie im Weg. Doch mit der unerschrockenen Neugier aufgeklärter Geister machte sich eine Generation von Wissenschaftspionieren daran, die Geheimnisse der Atmosphäre zu lüften. Sie klassifizierten Wolken, beschrieben die Stärke des Windes, erforschten eisige Höhen im Heißluftballon, entdeckten, wie sich Elektrizität zur Übermittlung von Wetterwarnungen einsetzen ließ, und entschlüsselten die rätselhaften Wirbel der Luftströme. Mancher zahlte einen hohen Preis dafür - Existenzen wurden ruiniert, Reputationen zerstört, Konkurrenten aus dem Weg geräumt.Lebendig und kenntnisreich erzählt Peter Moore die wechselhafte Geschichte von den stürmischen Anfängen eines der selbstverständlichsten Dinge auf der Welt: der Wetterprognose.

buecher-magazin.deSchlechtes Wetter kommt in der Regel aus England zu uns, daher scheint es nur fair, dass die Engländer seit dem frühen 19. Jahrhundert viel Mühe darauf verwendet haben, es zumindest zu erklären. Dieses faszinierende Kapitel der Wissenschaftsgeschichte ist in Moores "Wetter-Experiment", von den frühen Beobachtungen Beauforts bis zu ersten Vorhersageversuchen rund 100 Jahre später, facettenreich dargestellt. Dabei lernt man durchaus einiges über das Wetter und die Anfänge der modernen Meteorologie, fast spannender ist aber die Darstellung der Wissenschaftskultur dieser Epoche. Damals war Forschung häufig eine Freizeitaktivität gehobener Kreise, betrieben von Menschen, die nicht so recht in heutige Labore passen würden. Und so haben wagemutige Abenteurer, verschrobene Lords und sogar Künstler einen gewichtigen Anteil daran, dass es heute Vorhersagen gibt, über die wir uns ärgern können. Ihre Persönlichkeiten und Leidenschaften, Ideen, Irrtümer und Intrigen sind ein so wichtiger Teil von Moores Buch, dass das Wetter, wie so oft, in den Hintergrund tritt. Durch Moores plastische Sprache wird die Zeit für den Leser anschaulich. Die Vielzahl der Biografien und Exkurse ist ein wenig verwirrend, aber das schmälert das Vergnügen an der Lektüre nicht im Geringsten.

buecher-magazin.deSchlechtes Wetter kommt in der Regel aus England zu uns, daher scheint es nur fair, dass die Engländer seit dem frühen 19. Jahrhundert viel Mühe darauf verwendet haben, es zumindest zu erklären. Dieses faszinierende Kapitel der Wissenschaftsgeschichte ist in Moores "Wetter-Experiment", von den frühen Beobachtungen Beauforts bis zu ersten Vorhersageversuchen rund 100 Jahre später, facettenreich dargestellt. Dabei lernt man durchaus einiges über das Wetter und die Anfänge der modernen Meteorologie, fast spannender ist aber die Darstellung der Wissenschaftskultur dieser Epoche. Damals war Forschung häufig eine Freizeitaktivität gehobener Kreise, betrieben von Menschen, die nicht so recht in heutige Labore passen würden. Und so haben wagemutige Abenteurer, verschrobene Lords und sogar Künstler einen gewichtigen Anteil daran, dass es heute Vorhersagen gibt, über die wir uns ärgern können. Ihre Persönlichkeiten und Leidenschaften, Ideen, Irrtümer und Intrigen sind ein so wichtiger Teil von Moores Buch, dass das Wetter, wie so oft, in den Hintergrund tritt. Durch Moores plastische Sprache wird die Zeit für den Leser anschaulich. Die Vielzahl der Biografien und Exkurse ist ein wenig verwirrend, aber das schmälert das Vergnügen an der Lektüre nicht im Geringsten.