Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

6 °P sammeln!

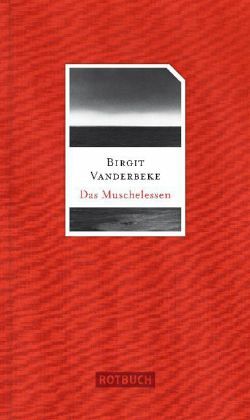

Angespannt wartet die Familie am gedeckten Tisch auf den Vater. Mutter, Tochter und Sohn sitzen vor einem Berg Muscheln, die allein das Oberhaupt der Familie gerne isst. Um die zähe Wartezeit zu überbrücken, beginnen sie miteinander zu reden. Je mehr sich der Vater verspätet, desto offener wird das Gespräch, desto umbarmherziger der Blick auf den autoritären Patriarchen und desto tiefer der Riss, der die scheinbare Familienidylle schließlich zu zerstören droht.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Birgit Vanderbeke, geboren 1956 in Brandenburg, übersiedelte mit ihrer Familie 1961 in den Westen und lebt seit 1993 als Schriftstellerin in Südfrankreich. Ihr Erstling, die Erzählung Das Muschelessen, trug ihr 1990 den Ingeborg-Bachmann-Preis ein, machte die Autorin mit einem Mal einem breiten literarischen Publikum bekannt und gilt bis heute als ihr bekanntestes Werk.

Produktdetails

- Rotbuch Literatur

- Verlag: Rotbuch / Rotbuch Verlag

- Neuausg.

- Seitenzahl: 128

- Erscheinungstermin: 11. März 2013

- Deutsch

- Abmessung: 211mm x 127mm x 15mm

- Gewicht: 216g

- ISBN-13: 9783867891806

- ISBN-10: 386789180X

- Artikelnr.: 36795950

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

»Birgit Vanderbeke zeichnet in diesem literarischen Debüt, das ihr den Ingeborg-Bachmann-Preis eintrug, ihren maschinenhaft kalkulierenden ,Helden' mit eisiger Genauigkeit.« Der Spiegel

Broschiertes Buch

Demontage einer verlogenen Idylle

Gleich ihr Erstling «Das Muschelessen» hat Birgit Vanderbeke 1990 den Ingeborg-Bachmann-Preis eingebracht. Diese Erzählung ist bis heute ihr bekanntestes Werk geblieben und wird inzwischen auch als Schullektüre benutzt, nicht immer zur …

Mehr

Demontage einer verlogenen Idylle

Gleich ihr Erstling «Das Muschelessen» hat Birgit Vanderbeke 1990 den Ingeborg-Bachmann-Preis eingebracht. Diese Erzählung ist bis heute ihr bekanntestes Werk geblieben und wird inzwischen auch als Schullektüre benutzt, nicht immer zur Freude der Schüler, wie man dem Internet entnehmen kann. In ihrer Geschichte finden sich einige Parallelen zur Vita der Autorin, obwohl sie jedwede biografische Ähnlichkeit natürlich verneint. Wer das Buch gelesen hat, weiß warum!

Ich-Erzählerin ist die gerade volljährig gewordene Tochter eines Ehepaares, das aus der DDR nach Westdeutschland übergesiedelt war und sich dort zur Zeit des Wirtschaftswunders, verbissen und zielstrebig, ein neues Leben aufgebaut hat. Der Vater ist als Mathematiker in hervorgehobener Position tätig, die Mutter arbeitet als Lehrerin, der Bruder ist wie die Erzählerin noch Schüler. Die Handlung erstreckt sich zeitlich über knapp vier Stunden eines Abends, an dem es Muscheln geben soll, das Lieblingsessen des Vaters. Als der sonst überpünktliche Vater um 18 Uhr noch nicht eingetroffen ist, beginnen die Drei sich zögernd über die ekligen Miesmuscheln zu unterhalten, die außer dem Vater eigentlich niemand richtig mag in der Familie. Je später es wird, desto anklagender werden die Gespräche über den abwesenden Vater und dessen despotisches Gehabe, dem alle devot folgen müssen ohne aufzumucken, der penible Ordnung verlangt und immer das letzte Wort haben muss als Oberhaupt einer richtigen Familie, wie er es immer nennt. Eine inzwischen geöffnete Spätlese löst Allen die Zunge, die Anklagen gegen den Vater werden immer drastischer, auch die anfänglich noch zurückhaltende Mutter begehrt zunehmend auf gegen ihren Mann, ob es nun um die Finanzen geht oder das Konzertabonnement, das Urlaubsziel oder das strenge Reglement im Tagesablauf, vor allem aber seine Brutalität bei dem, was er die Erziehung seiner Kinder nennt, die in Wahrheit eher einer Dressur gleichkommt. Am Ende erwähnt die Mutter zum Schrecken der Kinder sogar die mythische Königstochter Medea, «Alle vergiften, und dann ist Ruhe» sagt sie. Als um Viertel vor zehn schließlich das Telefon klingelt, geht die Mutter nicht ran, schüttet die inzwischen schlecht gewordenen Muscheln in den Mülleimer und sagt zum Sohn: «Würdest du bitte den Müll runter tragen». Mit diesem symbolträchtigen Satz endet die Erzählung.

In weiten Teilen wird die Geschichte in Form des Bewusstseinsstroms erzählt, ohne Absatz und ohne direkte Rede geschrieben, in langen, hypotaktischen Satzkonstruktionen mit einer sehr naiv wirkenden Sprache. Gleichwohl werden damit unterschwellig viele Assoziationen ausgelöst, werden immer wieder wie unbeabsichtigt versuchsballonartig Stichwörter eingeschoben, die im Folgenden dann doch noch ausführlich thematisiert werden. Verdi, um ein Beispiel zu nennen, von dem der Vater jeden Sonntagvormittag eine Platte anhört, wobei er die Kinder zwingt, dabei zu sitzen. Und «wenn dieser Verdi im Wohnzimmer alle war», ist die Mutter aus der Küche gekommen und hat «gleich gelüftet, um den Troubadour rauszulassen», jene, wie sie - schon leicht beschwipst - an diesem Abend erstmals mutig sagt, «akustische Wohnzimmerpest».

Man hat also reichlich Grund zum Schmunzeln, es gibt aber auch genügend Möglichkeiten zu ernsthaften Interpretationen dieser gnadenlos demaskierten Familienidylle, die vor allem das damals gängige, patriarchalische Rollenklischee auf beschämende Weise als Terror und Unterdrückung bloßstellt. Soziologisch gesehen ein Abgesang auf eine gottlob überholte familiäre Rollenverteilung, der mir literarisch als sehr gelungen erscheint, weil hier in einer angenehm leichtfüßigen Form erzählt wird, die ganz ohne Pathos und erhobenen Zeigefinger auskommt. Durch diesen Mix ist die Erzählung sogar für Leute wie mich erfreulich zu lesen, die Miesmuscheln ebenso eklig finden wie diese bedauernswerte Familie, mit der sie zwei bis drei vergnügliche Lesestunden verbringen durften.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für