Nicht lieferbar

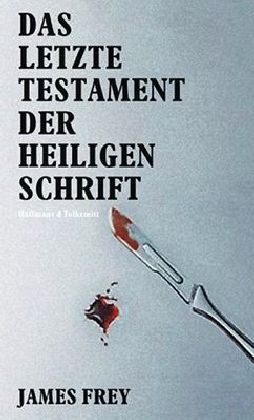

Das letzte Testament der Heiligen Schrift

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Seine skandaltra¨chtige, weil teilweise erfundene Autobiografie u¨ber seinen Entzug von Alkohol und Crack machte James Frey u¨ber Nacht zu einem der wichtigsten jungen Autoren Amerikas - und verkaufte sich weltweit 4,5 Millionen mal. Frey, eigentlich ein Kind der gehobenen Mittelschicht, weiß wie es ganz unten aussieht. Und dorthin schickt er auch den Protagonisten seines neuesten Buchs: Den Messias. Mehr als 2000 Jahre hat das Christentum auf die Ru¨ckkehr des Erlo¨sers gewartet, jetzt ist er wieder da. Heute. In New York. Er begibt sich zu den A¨rmsten der Armen. Er mengt sich unter P...

Seine skandaltra¨chtige, weil teilweise erfundene Autobiografie u¨ber seinen Entzug von Alkohol und Crack machte James Frey u¨ber Nacht zu einem der wichtigsten jungen Autoren Amerikas - und verkaufte sich weltweit 4,5 Millionen mal. Frey, eigentlich ein Kind der gehobenen Mittelschicht, weiß wie es ganz unten aussieht. Und dorthin schickt er auch den Protagonisten seines neuesten Buchs: Den Messias. Mehr als 2000 Jahre hat das Christentum auf die Ru¨ckkehr des Erlo¨sers gewartet, jetzt ist er wieder da. Heute. In New York. Er begibt sich zu den A¨rmsten der Armen. Er mengt sich unter Penner und Junkies. Er schla¨ft mit Ma¨nnern und Frauen. Er verachtet die Kirche und wird vom Staat verfolgt. Er heilt die Kranken. Er gibt Liebe und wird gehasst. Er wird geto¨tet.Wie es sich fu¨r ein Testament geho¨rt, erza¨hlen 13 Zeugen von der Wiederkehr des Erlo¨sers. Jeder Zeuge wird von einem bekannten Literaten ins Deutsche u¨bertragen.Als Übersetzer wirken mit: Alexa Hennig von Lange, Charles Lewinsky, Clemens J. Setz, Gerd Haffmans, Harry Rowohlt, Juli Zeh, Katja Scholtz, Klaus Modick, Kristof Magnusson, Steffen Jacobs, Sven Böttcher, Tina Uebel, Zoë Jenny