Durch die Enteignungen nach dem Zweiten Weltkrieg hat die als "bourgeois" verfemte Familie des jungen Fabrikantensohns Clemens aus Schäßburg/Sigishoara in Siebenbürgen alles verloren: Der Vater ist im Gefängnis, die Mutter verschollen, Clemens arbeitet in einer Porzellanfabrik und besucht die Abendschule. Als er der Rumänin Rodica begegnet, sprengt die Liebe alle Grenzen. Doch findet er aus seiner sächsischen Bürgerlichkeit oder siegt die Tradition über das Gefühl?

Ein Panorama aus Miniaturen: Eginald Schlattner bewahrt Siebenbürgen / Von Wolfgang Schneider

Die Geschichte der Siebenbürger Sachsen, die vor achthundertfünfzig Jahren begann, nähert sich ihrem Ende. Eginald Schlattner ist ihr Chronist. Der finale Exodus seiner Kultur, der 1990 einsetzte, brachte ihn zum Schreiben. Sein gefeiertes Romandebüt "Der geköpfte Hahn" (1998) spielt im Sommer 1944, als das mit Hitler verbündete Rumänien im Weltkrieg die Seiten wechselte - ein fatales Datum für die Siebenbürger. In "Rote Handschuhe" (2001) hat Schlattner ein bitteres Kapitel seines eigenen Lebens verarbeitet: 1957 wurde der Vierundzwanzigjährige wegen "Nichtanzeige von Hochverrat" inhaftiert und von der Securitate auf der Folter weichgekocht, bis er in einem Kronstädter Schauprozeß eine Gruppe junger Schriftsteller und sogar seinen eigenen Bruder verriet. Sie wurden zu langjähriger Zwangs- und Lagerarbeit verurteilt.

Seitdem ist Schlattners Leben von Schuld überschattet. Aus dem Gefängnis entlassen, geächtet von Freunden, lebte er als Hilfsarbeiter und studierte schließlich noch einmal Theologie, um als Dorf- und Gefängnispfarrer zu wirken - eine Form der Wiedergutmachung. Wie wohl auch seine Literatur, die zum Eigenwilligsten und Bemerkenswertesten gehört, was in diesen Jahren in deutscher Sprache entstanden ist.

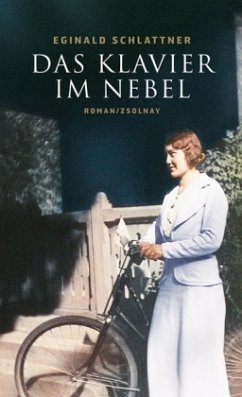

Jetzt hat Schlattner den dritten Band seiner Siebenbürgen-Trilogie vorgelegt, zeitlich das Mittelstück. "Das Klavier im Nebel" stellt die Nachkriegsjahre dar, die Epoche der Enteignung und Kollektivierung. Clemens Rescher heißt die jugendliche Hauptfigur, die sich buchstäblich aus dem Haus ihres Seins geworfen sieht. Sein Vater ist ein Schäßburger Sonnenblumenölhersteller; zuvor schon zur Zwangsarbeit nach Rußland verschleppt, sitzt er nun im Gefängnis. Als die Delegierten der Staatsmacht kamen, um die Schlüssel des frisch verstaatlichten Betriebes in Empfang zu nehmen, verhielt er sich cholerisch und ungefügig.

Auch die Familienvilla muß geräumt werden. Clemens' Mutter ist wie eine Diva aus ihrem Leben herausstolziert - irgendwo an der Küste des Schwarzen Meeres soll sie nun in einer Fabrik Fische sortieren. Seine zigarillorauchende Großmutter, die sich am ehesten auf die Kunst des stilvollen Verarmens versteht, zelebriert ihre Teestunde nun auf einem öffentlichen Platz, was der Partei nicht behagt. Und Clemens selbst? Grandiose Passagen beschreiben, wie der zum Habenichts gewordene Bürgersohn sein Leben als Eremit fristet, sich eine Hütte aus Moos und Laub baut und unter fachkundiger Anleitung eines Hirten aus allen verfügbaren Kräutern Suppe kocht. Eine merkwürdigere bukolische Idylle ist nicht denkbar.

Der Kommunismus als dezidierte Theorie der industriellen Moderne bricht ein in die ländliche, von uralten Traditionen geprägte Welt der Siebenbürger. Schon dieses Mißverhältnis tendiert zur Groteske. Die weltanschauliche Lufthoheit geht vom Dorfpfarrer unmittelbar zur örtlichen Parteischranze über; Großmütterweisheit und Lehren des Stalinismus geraten hart aneinander. Die Partei kann mit dem durch die Bodenreformen entstehenden Landproletariat nichts anfangen, weil es in den heiligen Schriften von Marx und Lenin nicht vorkommt.

Die Verhältnisse sind jedenfalls zum Tanzen gebracht: Gymnasien werden umfunktioniert zu Hebammenschulen oder Stätten der Polizeihund-Ausbildung. Ehemalige Dienstmägde versuchen sich im Kommandogeben. Proletarier werden zu Politoffizieren, und Ärzte arbeiten als ihre Chauffeure. Gelernt werden muß die Kunst des Klatschens bei Parteiveranstaltungen, richtig instrumentiert nach Anlaß und Person. Das Landvolk aber klatscht so ungestüm, daß das Stalin-Bild an der Wand aus dem Rahmen rutscht und darunter das Konterfei des Königs zum Vorschein kommt. Der "Verantwortliche" kann sich auf ein Leben in den Steinbrüchen gefaßt machen.

Die Menschen versuchen mit Verzweiflung und Witz ihren Platz in den absurden Verhältnissen zu finden. Clemens denkt an ein anständiges Arbeiterleben mit einfachen Bedürfnissen und einfachen Freuden. Die Partei verschafft ihm eine Stelle als Tagelöhner in der Ziegelfabrik; später steigt er auf in die Porzellanherstellung.

Durch den Roman zieht sich das Leitmotiv des Klaviers, das für die bürgerliche Kultur im allgemeinen steht. Auch die Instrumente erleben in jenen Jahren harte Schicksale; sie werden aus den Wohnungen entfernt, in Schuppen, Scheunen und Ställen gelagert, wo sie dann bestenfalls zu ungeahnten Einsatzmöglichkeiten kommen. Auf der Staatsfarm "Roter Stier" etwa wollen die bisher individualistisch von ihren Bauern gehätschelten Kühe unter den Bedingungen der Kollektivierung keine Milch mehr geben. Erst als man den Tieren Mozart vorspielt, läuft es wieder.

Die bukolische Siebenbürger Natur ist der Widerpart des gesellschaftlichen Blödsinns: Kartoffeläcker, Wiesen, Wälder, Sonnenblumenfelder. Es ist eine Natur, die nicht in passagenweisen Naturschilderungen erzählerisch entsorgt wird, sondern allgegenwärtig ist und die Menschenwelt durchdringt: "Man lagerte im grünen Gras und kaute an Akazienblüten, sog den Honig aus den Dolden. Das stillte nicht nur den Hunger, sondern schmeckte auch köstlich."

Köstlich könnte auch die Liebe sein, wenn Clemens' Verhältnisse mit Frauen nicht so merkwürdig unschlüssig blieben. Das gilt für Petra, die resolute Proletariertochter, ebenso wie für Isabella, das Bürgermädchen. Auch das Verhältnis mit der schönen Zigeunerin Carmencita endet abrupt. Schließlich tritt ein Mädchen mit großartigem Namen auf den Plan: Rodica Ingrid Melania Augusta Neagoie. Clemens reist mit ihr quer durchs Land, von einem Verwandten zum nächsten. Gelegentlich übernachtet man in Ställen, wo die Tiere für Gemütlichkeit sorgen: "Kackte die Kuh, spritzte es nicht nur bis zum Bett, es erfüllte auch ein Stoß von Wärme die Kate." Lange scheint es, als wäre diese Liebe der tragende Pfeiler des Romans - da endet sie auf Seite 352 unvermittelt und nicht ganz nachvollziehbar mit einem gewaltigen Blumenstrauß.

Bei allem historischen Übel, das er zu berichten hat, liebt Schlattner doch das Schräge, Skurrile und Burleske; er zeichnet die multikulturelle Welt der Rumänen, Ungarn, Deutschen, Juden und Zigeuner mit seinem höchsteigenen magischen Realismus. Die Sprache ist anschaulich und kraftvoll, rhythmisiert durch einen knappen Duktus. Jeder Satz ist gesättigt mit Konkretion, vertraut mit Dingen und Gewächsen, handwerklichem Wissen und herkömmlichen Gebräuchen. Dazu kommen rumänische Floskeln, die für ethnisches Kolorit sorgen. Manches bleibt haften, wie jenes "strictu necesul", Leitmotiv der Vertreibungen: Stets nur das "Allernötigste" dürfen die Menschen als Handgepäck mitnehmen.

Schlattners literarisches Gedächtnis nimmt sich wie ein unerschöpflicher Ziehbrunnen aus. Ein randvoll schwappender Eimer nach dem anderen wird heraufgeholt. So viel Welthaltigkeit mit Geräuschen, Gerüchen, Farben und Formen war lange nicht in deutschen Romanen. Fast muß man sagen: Es ist zuviel. Schwer, bei der Episodenfülle den Überblick zu behalten; der schier endlose Reigen pittoresker Figuren überfordert auf Dauer den neugierigsten Menschenfreund. Während etwa in den Romanen Thomas Manns, die Schlattner bewundert, eine für die Orientierung hilfreiche Hierarchie stets gewahrt bleibt, zeichnet Schlattner sein reichhaltiges Personal überwiegend aus derselben mittleren Distanz des anekdotischen Erzählens. Sehr viel Sprachkunst ist in diesem Buch, aber leider etwas zuwenig Struktur. "Das Klavier im Nebel" wirkt wie ein phantastisch fabuliertes Werk und ist doch offenbar so tatsachentreu, daß es sich einem romanhaften Handlungsbogen verweigert. Es ist ein gewaltiges Panorama aus lauter Miniaturen.

Die beiden vorhergehenden Bände der Siebenbürgen-Trilogie fanden in der autobiographischen Ich-Form mehr Zusammenhalt. Nun arbeitet Schlattner mit einer Hauptfigur in der dritten Person. Auch dadurch erscheint das Geschehen dezentrierter; die auktoriale Erzählperspektive kann nicht dieselbe Einheit verbürgen wie ein Ich-Erzähler, dessen Anwesenheit schon aus Gründen der Narrationstechnik in jeder Szene notwendig ist.

Nicht ein einzelner, keine Familie und kein Liebespaar, sondern eine ganze Menschengemeinschaft ist Held dieses Buches. Es mündet in einer ergreifenden Deportationsszene: Das Dorf Gnadenflor wird kurz nach der Ernte von Soldaten und Securitate umstellt. Über Nacht haben sich alle Bewohner zur Umsiedlung in die Donausteppe bereitzumachen. Am nächsten Morgen werden sie mit Handgepäck und Hausrat in Viehwaggons verfrachtet. Dramatische Szenen beim Abschied von der Heimat; nur ein Klavier bleibt auf dem Bahnsteig zurück.

Eginald Schlattners Trilogie ist ein Archiv, das die Lebenskultur einer Welt aufbewahrt; ihre Mischung von Schönem und Schrecklichem ist bisweilen atemberaubend. Die Poetik des Autors läßt sich auf einen Satz bringen: "Geschichte trennt, aber Geschichten, die schaffen Nähe."

Eginald Schlattner: "Das Klavier im Nebel". Roman. Zsolnay Verlag, Wien 2005. 526 S., geb., 24,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Aus der Zeit der Enteignung in Siebenbürgen: Eginald Schlattners Roman „Das Klavier im Nebel”

Man muss wohl fernab leben, in einer Gegend, wohin der mediale Sprachgebrauch nie dringen wird, um heute noch deutsche Sätze und Bücher zu schreiben wie Eginald Schlattner. „Ein russisches Flintenweib, vollgepanst mit Himbeeren und Ägrisch aus dem fremden Garten, war von der Brücke in den angeschwollenen Bach gefallen, was niemanden wundernahm”, lesen wir in seinem jüngsten Roman „Das Klavier im Nebel”. Man tritt in solche Sätze und, mehr noch, in die Welt, von der sie erzählen, ein wie in einen fremden Garten. Das Flintenweib, der Ägrisch und der Zustand, der hier schön bildhaft „vollgepanst” heißt, sie scheinen allesamt einer lang vergangenen Ordnung der Dinge anzugehören.

Gern ist man dann mit dem Klischee zur Hand, in solchen Bildern werde eine Welt von gestern „beschworen”; auch hat Schlattner das Lob ereilt, in seinen Büchern werde, letztmalig wohl, der habsburgische Mythos bearbeitet. Doch weniger die Beschwörung, als vielmehr die Sachlichkeit scheint die Triebkraft dieser Romane zu sein - wobei die Sachen, von denen hier erzählt wird, uns ebenso fremd anmuten wie die Wörter, die von ihnen erzählen. Eginald Schlattner, der Siebenbürger Pfarrer, ist der mutmaßlich letzte Chronist eines Wort-Bild-Ding-Verhältnisses, das an einen bestimmten Sprach- und Kulturraum geknüpft war und das nun ohne seine Literatur ganz verschwunden wäre.

„Das Klavier im Nebel”, Schlattners dritter Roman, erzählt am Fall einer deutschstämmigen Siebenbürger Familie von der Zwangsproletarisierung der rumänischen Gesellschaft in den Jahren zwischen 1948 und 1951, unmittelbar nach Ausrufung der Volksrepublik. Er tut dies in aller Ausführlichkeit und durchaus mit einem Anflug von Landes- und Sachkunde, jedenfalls mit der Geste eines Erzählers, der weiß, dass ihm sein Stoff ganz allein gehört.

Man hat Schlattner mit Fontane verglichen, und tatsächlich verbindet beide Erzähler der Hang zum Sachlichen und zum Historiographischen, was, wenn man das als Nachteil begreift, zu Lasten einer „starken” Handlung geht. Die Handlung in Schlattners Roman - ein junger Mann aus bürgerlicher Familie wird Fabrikarbeiter und erlebt einige mehr oder weniger enttäuschende Liebesgeschichten - ist, gemessen am Geflecht der mit erzählten rumänischen und Siebenbürger Historie und Geographie, vergleichsweise dürftig. Bei allem, was der Roman an bewundernswerter Fülle und Dichte aufbaut, man liest ihn weniger mit Spannung oder Anteilnahme als lediglich mit Interesse - an den vielen Sachen, die es in ihm zu erfahren und zu sehen gibt. Das Drama, in dem sich die Personen der Handlung befinden, tritt dagegen zurück. Die schöne Langatmigkeit, mit der Schlattner sein Wissen ausbreitet, bringt es mit sich, dass uns der existenzielle Ausnahmezustand seiner Figuren weniger in ihrer eigenen Gegenwart begegnet als im Imperfekt eines abgeklärten Erzählers.

Weil der Erzähler aber so viel weiß von seinen Figuren und weit über sie hinaus, weil er Land und Leute, Landschaften und Sprachen, geschichtliche und politische Verhältnisse kennt wie kaum ein anderer, gibt die Odyssee des Fabrikantensohnes Clemens Rescher aus Schäßburg in jedem Fall genug zu denken. Es geht ja angesichts der proletarischen Revolution nie nur um Einzelschicksale, sondern um „Klassenstandpunkte”. Es geht immerfort um Geschichte und Klassenbewusstsein, nämlich um die Frage, ob und wie man als Bürgersohn ein Kommunist werden kann. Es geht nicht oder jedenfalls nie ganz, sagt sich Clemens Rescher, denn: „Etwas an Vorherigem bliebe, unaufhebbar, unaufgebbar. Wenn es auch nur eine infinitesimale Differenz war, ähnlich wie bei der Hyperbel, die sich zwar in ihren Zweigen unendlich der Asymptote nähert, sie jedoch nie erreicht. Ein Ihriger wird man nicht.”

Der Hass auf das Land

Ein Ihriger kann man nicht werden, denn die Kommunisten hassen nicht nur die bürgerliche Kultur, als deren Leitrequisit sich das Familienklavier durch die Romanhandlung bewegt. Zur überlieferten Kultur zählt auch die Landwirtschaft, die von den Kommunisten ebenfalls mit Hass verfolgt wird. Wenn Siebenbürgen einmal - und so verstehen wir Schlattner - ein Landstrich war, in dem Menschen, Tiere und Pflanzen auf wundersame Weise an einer gemeinsamen Sprache teilhatten, dann wird dieses Band im Oktober 1948 zerschnitten. „Die bisher als Individuen verwöhnten und hochgeschätzten Tiere fühlten sich nicht wohl unter dem neuen Regiment, litten unter der Anonymität einer Massengesellschaft”, heißt es über die eilig aus dem Boden gestampften Kolchosen. „Die gekränkten Kühe verloren nicht nur Haare und Gewicht, sondern auch die Lust an der Liebe . . . Vorbei die Zeiten, wo Menschenhand zärtlich die Milch aus den Eutern gestreift hatte, im traulichen Zwiegespräch. Denn das wußte der sächsische Bauer seit Jahrhunderten: Mit den Haustieren muß man reden.”

Mit Musik, Zwiegespräch und der natürlichen Poesie von Wald und Flur haben die neuen Verwalter der Produktionsmittel nichts mehr im Sinn; dazu fehlt ihnen die Kenntnis so sehr wie die Liebe. Die Enteignung und Landnahme erscheint so zugleich als Selbst-Enteignung einer Gesellschaft, die im Kollektivtaumel das Wissen und die Erfahrung von Jahrhunderten über Bord wirft. Man versteht im Lauf des Romans immer besser, warum Schlattner solche Mühe auf die penible Beschreibung von Sachen und Vorgängen mit den jeweils einzig für sie passenden Wörtern verwendet. In diesen Sachen und in der Liebe, die ihrer Beschreibung gilt, ist die alte, vorrevolutionäre Welt aufbewahrt, keine heile Welt wahrscheinlich, aber eine, in der Menschen, Tiere und Dinge noch „traulich” beieinander waren. Ist diese Art Sachlichkeit dann nicht doch eine „Beschwörung”, und ist Schlattners Mythos, wenn schon kein habsburgischer, dann doch jedenfalls ein siebenbürgischer? So sieht es aus.CHRISTOPH BARTMANN

EGINALD SCHLATTNER: Das Klavier im Nebel. Roman. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2005. 524 Seiten, 24, 90 Euro.

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Mit diesem Buch knüpft Eginald Schlattner an seinen ersten Roman "Der geköpfte Hahn" an und erzählt die Geschichte weiter - eine Familiengeschichte, so Rezensentin Nicole Henneberg, und zugleich die Geschichte der Siebenbürger Sachsen, die in der 1948 gegründeten Volksrepublik Rumänien enteignet, verfolgt und teilweise deportiert wurden. Es ist Schlattners traurigstes Buch, bemerkt Henneberg, aber zugleich auch sein komischstes, weil es "der widerständigen Phantasie und der Lebenslust" dieser Menschen huldigt. Schon die Habsburger hätten sich am Protestantismus der Siebenbürger Sachsen "die Zähne ausgebissen", berichtet Henneberg, doch den absurden Mechanismen wie auch brutalen Übergriffen des kommunistischen Regimes seien sie letztlich nicht gewachsen gewesen. So erzähle Schlattner - aus Enkelperspektive - auch vom Untergang einer einst selbstbewussten Kultur und Volksgruppe, für die das "Klavier im Nebel" ein Sinnbild ist und im Übrigen einen Teil einer für uns ganz und gar im Nebel der Geschichte verschwundenen Ecke Europas bezeichnet. Hier lässt sich "Welttheater von fast barockem Ausmaß" erleben, schwärmt Henneberg.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH