Nicht lieferbar

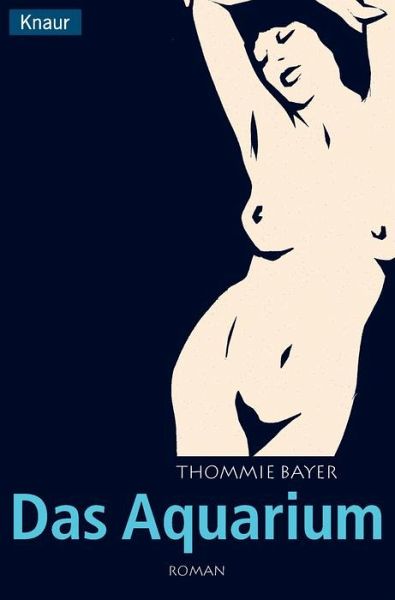

Das Aquarium

Roman

"Wo warst du?" In dicken roten Buchstaben schreibt die rätselhafte June diese Frage an die Wand ihres Apartments. Als sich Barry, der in der Wohnung gegenüber lebt, bei ihr meldet, nennt sie ihn ihren "unsichtbaren Freund" und erzählt ihm die Geschichte ihres Lebens - und die Geschichte einer ungewöhnlichen erotischen Obsession. Schritt für Schritt entführt sie Barry in eine Welt, in der sich Phantasie und Wirklichkeit auf bizarre Weise vermischen.