Nicht lieferbar

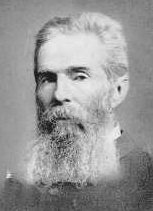

Herman Melville

Gebundenes Buch

Clarel

Gedicht und Pilgerreise im Heiligen Land

Nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2007

Übersetzung: Schmidt, Rainer G.

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Herman Melvilles gewaltiges Versepos erscheint hier zum ersten Mal in deutscher Sprache.4 Teile, 150 Cantos und etwa 18000 Verse - Herman Melvilles Versepos Clarel ist fraglos das gewaltigste Gedicht der amerikanischen Literatur und zugleich das unbekannteste. Hundert Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung in einer Auflage von 330 Exemplaren auf Kosten des Autors erschienen, erwies es sich nach kurzem als ein weiterer Fehlschlag in der literarischen Karriere Melvilles, der zu jener Zeit bereits zehn Jahre als Zollinspektor im Hafen von New York arbeitete.Clarel, ein junger amerikanischer St...

Herman Melvilles gewaltiges Versepos erscheint hier zum ersten Mal in deutscher Sprache.

4 Teile, 150 Cantos und etwa 18000 Verse - Herman Melvilles Versepos Clarel ist fraglos das gewaltigste Gedicht der amerikanischen Literatur und zugleich das unbekannteste. Hundert Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung in einer Auflage von 330 Exemplaren auf Kosten des Autors erschienen, erwies es sich nach kurzem als ein weiterer Fehlschlag in der literarischen Karriere Melvilles, der zu jener Zeit bereits zehn Jahre als Zollinspektor im Hafen von New York arbeitete.

Clarel, ein junger amerikanischer Student, unternimmt eine Reise nach Jerusalem. Dort verweben sich biblische Vorzeit und Jetztzeit, dort verknüpfen sich alle gesehenen und imaginierten Landschaften und alle Seelenbestrebungen zu einem großartigen Teppich von melancholischer Wortpracht. Grandiose Wüstenszenerien und Südseereminiszenzen vermischen sich mit Phantasien von antiker Freuzügigkeit und asketischen Modellen von Christentum und Islam. Clarel ist ein Traumspiel, worin Zeiten, Mythen und Stoffe zu einer schillernden poetischen Präsenz gebündelt werden. In der vollständigen Übersetzung von Rainer G. Schmidt kommt dieses Wunderwerk endlich auch im Deutschen zu seinem Recht.

4 Teile, 150 Cantos und etwa 18000 Verse - Herman Melvilles Versepos Clarel ist fraglos das gewaltigste Gedicht der amerikanischen Literatur und zugleich das unbekannteste. Hundert Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung in einer Auflage von 330 Exemplaren auf Kosten des Autors erschienen, erwies es sich nach kurzem als ein weiterer Fehlschlag in der literarischen Karriere Melvilles, der zu jener Zeit bereits zehn Jahre als Zollinspektor im Hafen von New York arbeitete.

Clarel, ein junger amerikanischer Student, unternimmt eine Reise nach Jerusalem. Dort verweben sich biblische Vorzeit und Jetztzeit, dort verknüpfen sich alle gesehenen und imaginierten Landschaften und alle Seelenbestrebungen zu einem großartigen Teppich von melancholischer Wortpracht. Grandiose Wüstenszenerien und Südseereminiszenzen vermischen sich mit Phantasien von antiker Freuzügigkeit und asketischen Modellen von Christentum und Islam. Clarel ist ein Traumspiel, worin Zeiten, Mythen und Stoffe zu einer schillernden poetischen Präsenz gebündelt werden. In der vollständigen Übersetzung von Rainer G. Schmidt kommt dieses Wunderwerk endlich auch im Deutschen zu seinem Recht.

Herman Melville (1819-91) stammte aus einer verarmten New Yorker Familie. Er ging früh zur See und verdingte sich als Matrose, unter anderem auch auf Walfängern. Seine Reisen führten ihn bis in die Südsee. 1844 kehrte er in die USA zurück, lebte als freier Schriftsteller und war von 1866-85 als Zollinspektor in New York tätig. Der Romancier und Autor von Kurzgeschichten und Lyrik gilt als einer der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller. Sein Meisterwerk 'Moby Dick' zählt zu den Klassikern der Weltliteratur.

Produktdetails

- Verlag: Jung und Jung

- Seitenzahl: 672

- Erscheinungstermin: September 2006

- Deutsch

- Abmessung: 41mm x 156mm x 190mm

- Gewicht: 806g

- ISBN-13: 9783902497154

- ISBN-10: 3902497157

- Artikelnr.: 20845038

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.12.2006

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.12.2006Am heil'gen Ort in einen Hinterhalt geraten!

Melvilles Epos "Clarel" zielt direkt in ein Vakuum unserer Gegenwart. Denn den Schöpfer des "Moby Dick" trieb die Furcht vor einer entzauberten Welt, in der die Religion keine Bedeutung mehr hätte und ihre Stätten Touristenattraktionen wären.

Von Brigitte Kronauer

Wüstenkloster Mar Saba im sogenannten Heiligen Land, zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts: Dem weltläufigen Anglikaner Derwent, eher neugierig Reisender als frommer Pilger, bietet sich ein unerwartetes Schauspiel: "In sein seidenes Gewand gerollt / War er um Mittag auf seinem Perserteppich / Zu sehn, behaglich wie die gezierte / Malteserkatze, im ros'gen Feuerschein / Geräkelt auf dem samtnen Saum

Melvilles Epos "Clarel" zielt direkt in ein Vakuum unserer Gegenwart. Denn den Schöpfer des "Moby Dick" trieb die Furcht vor einer entzauberten Welt, in der die Religion keine Bedeutung mehr hätte und ihre Stätten Touristenattraktionen wären.

Von Brigitte Kronauer

Wüstenkloster Mar Saba im sogenannten Heiligen Land, zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts: Dem weltläufigen Anglikaner Derwent, eher neugierig Reisender als frommer Pilger, bietet sich ein unerwartetes Schauspiel: "In sein seidenes Gewand gerollt / War er um Mittag auf seinem Perserteppich / Zu sehn, behaglich wie die gezierte / Malteserkatze, im ros'gen Feuerschein / Geräkelt auf dem samtnen Saum

Mehr anzeigen

/ Der Kleiderpracht einer sitzenden / Dame."

Welcher Nicht-Eingeweihte käme auf den Gedanken, es könnte sich bei der "Malteserkatze" um einen blinden Greis handeln, der zudem griechisch-orthodoxer Abt ist? Der Abt indessen, in seinem "orthodoxen und verehrungswürd'gen Glauben", hält den römischen Papst für einen Protestanten, Rationalisten, Häretiker, Sektierer, außerdem die Nachrichten der Welt für entbehrlich, da ihm die Heilige Schrift und die Kirchenlehrer zur Information vollauf genügen. Der "Eremitenkönig" wiederum blüht auf, da ihm das "Spielzeug" der Greise, der Besitz unangefochtener Autorität, von seinem Besucher großzügig zugestanden wird, und erweist sich selbst als ein Kopf von strenger Freisinnigkeit, als er, von Derwent gefragt, ob die Gebeine in seinen Händen denn je Übernatürliches bewirkt hätten, liebenswürdig antwortet: Nicht, daß er wüßte! Es seien eigentlich nur einstmals vom Scharfrichter als teure Erinnerungsstücke erbettelte Überreste der für ihren christlichen Glauben Gestorbenen.

Die Stunde dieser Begegnung unterschiedlicher Geister ist erleuchtet von der Heiterkeit einer ebenso selbstverständlichen wie noblen Toleranz. Damit verbunden, bei allem Respekt vor der Würde des Alters und Weltanschauungen, die gelassen durch ein langes Leben bewahrt wurden, ist eine sanfte Komik. Sie rundet sich knapp vor dem Einnicken des Hochbetagten, als Derwent sich bemüht, die sakralen "Skelett-Fragmente" besonders ehrerbietig zu betrachten und dabei in seinem höflichen Eifer, diesmal vom Autor milde belächelt, ganz die Blindheit des umschmeichelten Gastgebers vergißt.

Neben der für Melville typischen Neigung zu einer subtilen Frivolität bei der Metaphernbildung werden hier, im dreiundzwanzigsten Canto des dritten der insgesamt vier Kapitel des Versepos "Clarel", einige von dessen tragenden Motiven angespielt: die Konfrontation von Strenggläubigkeit und Liberalität mit allen Nuancen dazwischen, der aufgeklärte Blick auf die Mythen Judäas, die Allgegenwart des Beinernen, Toten, Skeletthaften und die Frage nach dessen möglicher Bedeutung für die Lebenden.

Wobei das Museale der heiligen Stätten von psychologischen Finessen des Zwischenmenschlichen, Zwischenmännlichen, oft jeweils zum Abschluß der insgesamt 150 Cantos beatmet und manchmal sogar in Vibration versetzt wird, gar nicht zu reden von den begeisternden, alle Geologie, Historie und Seelenlandschaft durchtönenden Schilderungen der Mauern, des Meeres, der Wüste.

Ausgespart aber bleibt in der schwerelosen, alles andere als ungewichtigen Szene das Zentrale. Und das ist bei Melville niemals die Windstille alttestamentarischer Lebenssattheit und graziöser Lebenskunst, sondern immer Bewegung, Sehnsucht. Die gilt es, anders als in den wilden ozeanischen Verfolgungsjagden der umfangreichen Romane "Mardi" und "Moby Dick", diesmal über eine Pilgerreise durch fast 18 000 Verse aufrechtzuerhalten.

Für die schmalen Schultern der Titelfigur, des aus Amerika angereisten, weiblich hübschen Studenten Clarel, ist diese Last, das erweist sich bald, zuviel. Gleich zu Anfang sehen wir ihn in der klassischen Haltung der Melancholie über die Enttäuschung grübeln, die ihm Jerusalem bereitet, jene Stadt, der er sich in der unklaren Erwartung eines sich offenbarenden Genius loci genähert hatte: "Am heil'gen Ort in einen Hinterhalt geraten!" Die Falle, in der er sich gefangen sieht, ist die der Ernüchterung durch die konkrete Banalität bisher nur vorgestellter Legenden, hier, doppelt schmerzlich, des heiligen Zion.

Zwanzig Jahre vorher, im Tagebuch seiner Reise ins Heilige Land (1856/57), benannte Herman Melville seine Eindrücke krasser: "Kein Land kann schneller romantische Vorstellungen zerstreuen als Palästina - insbesondere Jerusalem . . . In der Leere der leblosen Antiquität Jerusalem leben die jüdischen Emigranten wie Fliegen, die sich in einem Totenschädel niedergelassen haben."

Das Sehnsuchtsziel erlöscht.

Sofort aber tauchen in Clarel auch Zweifel an der Angemessenheit des westlich modernen Blicks für die Deutung der nicht weltlichen Seite Palästinas auf. Hier wird eine erste Schneise durchs Labyrinth des Epos geschlagen. Wo der eine, sich vage betrogen fühlend, nichts als Schrott und Ramsch sieht, erfährt der weniger Rechthaberische eventuell eine flüchtige oder prägende Inspiration, erlebt - und das betrifft die zerstreuten oder gelehrten Nachfolger der Pilger, die Touristen der biblischen Orte, vielleicht noch heute -, einen erhellenden Schauer angesichts der wenn auch ruinösen Urorte christlicher Kultur.

Clarel hat keine geheimnisvolle Yillah wie in "Mardi" und keinen Moby Dick, die er durch das Buch hindurch, sich und den Leser in Atem haltend, mit heißem Herzen verfolgen könnte. Er verliebt sich statt dessen in die schöne Ruth, Tochter einer Jüdin, die für ihn zeitweilig unerreichbar wird, weil sie wegen ihres von einem Araber ermordeten amerikanischen Vaters aus rituellen Gründen eine Weile im Haus eingeschlossen bleibt. Clarel nutzt die Zwangspause für eine Pilgerreise, die von Jerusalem zum Toten Meer, über Bethlehem zum Ausgangspunkt zurückführt, Orte, die mit den alten christlichen Kirchenfesten zwischen Weihnachten und Pfingsten untrennbar verbunden sind.

Die Idee dieser Liebe macht die steinige Öde und Clarels jugendliche Entgeisterung durch die unspirituelle Gegenwart erträglicher, aber mehr und mehr scheint er sich nur noch gewaltsam an Ruth erinnern zu können. Er muß sich zwischendurch zu seinem Verliebtsein geradezu aufrappeln, auch, weil ein homoerotisches Irisieren in der reinen Männergesellschaft der kleinen, stark konzeptuell gewählten Schar die Atmosphäre zunehmend bestimmt. Und so ist am Ende, als er wieder in Jerusalem eintrifft und Zeuge von Ruths Beisetzung wird, seine Verzweiflung wohl gar nicht so sehr eine die geliebte Person betreffende. Schlimmer ist für ihn, dem Melville aufgetragen hatte, "jedwede Hoffnung zu erproben", das heißt, eine Lebenspilgerreise im Konzentrat zu absolvieren, der Verlust von Ruths Funktion. Es ist das endgültige Erlöschen eines Sehnsuchtsziels und damit des Sinns seiner Existenz.

Was sich ungleich stärker als Clarel und seine Liebe in den Vordergrund schiebt, ist die Reisegruppe. Wie im Roman "Mardi" die durcheilten Inselreiche jeweils ein Staats- und Lebensprinzip verkörpern, so tun es hier die Begleiter Clarels. Die Interferenzen und Argumentationen zwischen ihnen, vom Skeptizisten bis zum selig Gläubigen, vom materialistischen Naturwissenschaftler bis zum seiner Utopien beraubten Revolutionär, geben alle denkbaren Haltungen gegenüber der tatsächlichen und symbolischen Bedeutung oder Nichtigkeit biblischer Stätten wieder. So elaboriert, aggressiv oder visionär die rhetorischen Ausuferungen und Statements eines Derwent, Rolfe, Nehemia, Magoth, Mortmain aber auch ausfallen, sie werden, und sei es anläßlich der Melville seit eh und je am Herzen liegenden Seelenverwandtschaft von Gut und Böse, immer als nicht absolut zu setzende Einzelstandpunkte und alle zusammen als Geplauder in einer großen, gleichgültigen Schuttlandschaft relativiert.

Demnach kommt es Melville keinesfalls auf den Sieg einer einzigen Deutung von Heiligem Land und Lebenspilgerschaft an. Es entsteht vielmehr eine gewaltige Skulptur, ein schichtenreicher Körper, eine unaufhörlich reflektierende Zeitmaschine; ein von Ereignissen der Antike wie denen eines nach dem Bürgerkrieg politisch und sozial desillusionierten Amerikas durchzogenes, mit zahllosen Zitaten und Anspielungen der europäischen Literatur und Philosophie gemasertes Epos, voll schimmernder Adern und Verschmelzungen.

Der Ehrgeiz Melvilles war offenbar, die welt- und zeitumspannende Erfahrungs-, Wissens-, Gefühls- und Assoziationsmasse einiger exemplarischer Individuen auf dem dafür am besten geeigneten Boden in einen kompakten Textleib und Riesengesang zu bannen. Aus diesem Grund läßt er seine Figuren unentwegt erzählen, sich erinnern, disputieren. Die Entscheidung des Autors, das Gebilde in unregelmäßig gereimten Versen zu schreiben, bestätigt die Vermutung. Er hebt es dadurch noch deutlicher als künstliche, sich ständig ausbalancierende Plastik hervor.

Drive, Crime, Sex, Suspense? Nichts da! Trotz einiger anzüglicher Liedchen und obschon zwei der Pilger unterwegs sterben und die Schar in ein paar brenzlige Situationen gerät, aus denen sie ihr libanesischer Führer mit fast wortloser Eleganz rettet: Das Buch verlangt nicht weniger als ein zeitweilig vollkonzentriertes Abtauchen. Dafür gibt es in diesem nur anfangs gepanzert, partienweise dann berauschend wirkenden Textblock, nicht allein weil der Schauplatz ein Brennpunkt heutiger Weltpolitik ist, eine inhaltliche Brisanz, die zum erwähnten Generalantrieb des Autors Melville, zur vorwärtsgerichteten Sehnsucht zurückführt und in ein Vakuum unserer Gegenwart direkt hineinzielt.

Denn es steckt ja ein Stachel in dem Ganzen. Ein Kummer windet sich durch die Cantos, der Melvilles weltmännisches Ideal brüderlicher Toleranz der Unverbindlichkeit verdächtigt. Es ist der Schmerz über den Untergang eines nicht zu ersetzenden Menschheitsbesitzes, ausgedrückt etwa in der Überlegung, das Hauptsymbol christlicher Kultur, das Kreuz, könnte irgendwann oder bald den Nachfahren nicht mehr und nicht weniger sein als Orions Schwert, dessen Sagenbedeutung dann aber auch vergessen sein wird.

Es geht um die Trauer über eine entzauberte, trivialisierte Welt, die den Menschen mit seinen Extremen zu einem "Stümper" erniedrigt, in der die heiligen Gedenkstätten verschimmeln und zerfallen wie die tief bewegenden, allmählich verbleichenden Gott-Mensch-Geschichten von Krippe und Grab, Ölberg und Golgatha in unseren Köpfen: Fixsterne, unserer lebendigen Vorstellungskraft anvertraut, denen die großen Gründungsgesten der römischen Liturgie entstammen (zu der es eine scharfsinnige Apologie im Buch gibt) und die für viele Jahrhunderte einziges Thema der ohne sie unverständlichen europäischen Malerei waren, heute aber, was Melville schon ahnte, wohl nicht mehr zum zumutbaren Bildungsfundament gehören.

Natürlich kennt er alle Einwände gegen den Glauben an die Authentizität der biblischen Orte und ihrer Überlieferungen. Er ist aber genügend Skeptiker, um dem Skeptizisten in sich zu mißtrauen, und vor allem ausreichend Künstler, um gegenüber dem Geologen, den, in debilster Wissenschaftsbeschränktheit, am Jordan nur Landvermessungsprobleme und infrastrukturelle Erschließungen beschäftigen, und angesichts der gebildeten Gefährten, die beim rein atmosphärisch motivierten Singen des Ave-maris-stella-Liedes ein "flüchtiges, ästhet'sches Glühen vollbringen", nachsichtig Partei zu ergreifen für den schwärmerisch gläubigen Nehemia, dem das bittere Jordanwasser bibelfest süß schmeckt. Kein einziges Bezweifeln, aber auch keine Variation der Verteidigung jener alten, durchaus nicht überflüssig gewordenen Trost- und Erlösungsbilder als eines humanen und das Menschliche übersteigenden Schatzes ist dem Autor fremd.

Religion als radikalste Poesie.

Dem Schöpfer der großartigen Fiktion und Verdichtung "Moby Dick" kommt es, das ist klar, nicht auf ein kindisches Wörtlichnehmen von Legenden an. Er erkennt in den biblischen Kristallisationen, im Kuß des Judas, in der Verlassenheit des Jesus am Kreuz wie im Glanz der Auferstehung Szenen, in denen eine ungeheure Wucht poetischer Vergegenwärtigung tätig ist. In ihnen ist transzendierte Menschlichkeit und Sehnsucht nach dem Göttlichen bildlich gespeichert, eine zurückwirkende Energie, von den Ikonenmalern einst Gnade genannt, die durch die Orthodoxien von Kapitalismus und Naturwissenschaft erledigt wird. Bis zur Verblödung pragmatisierte Aufklärung?

Religion, ihre Bilder und Liturgien, verstanden als radikalste Poesie: Zukunftsvision, die etwa einem Novalis die Feuerprobe der Industrialisierung voraus hat und die für einige Wüsteneien des unerschöpflichen Textes entschädigt. Mit ihr, jener Kraft, die Dinge, die unser trostbedürftiges, von vielem geängstigtes Herz betreffen, zu Bildern formt und kondensiert, verlören wir eine unserer wichtigsten Fähigkeiten: "Inmitten solcher Szenerie / Des Schreckens der Natur / wie heiter wirkt / Da jene geordnete Gestalt. Nicht minder ist / Aus diesem Schrecken sie gehauen - grenzt / An ihn; Kunst ist es." So Rolfe, die Melville am nächsten stehende Figur, über die Felsenstadt Petra.

"Aus diesem Schrecken sie gehauen": In seinem Nachwort, dem ausführliche Anmerkungen vorausgehen, erwähnt Rainer G. Schmidt, der mit dieser vollständigen Erstübersetzung wahrhaft heroische Arbeit geleistet hat, "Clarels" deprimierende Rezeption. Sie war für den vom Erfolg schon lange verlassenen Melville eine Katastrophe. An dem singulären, unter abweisender Oberfläche vielfach glühenden Werk aber möge sich endlich bewahrheiten, was seine letzte, fast barocke Zeile dem verzweifelten Clarel als Möglichkeit in Aussicht stellt: "daß Tod das Leben in den Sieg nur treibt".

Herman Melville: "Clarel". Gedicht und Pilgerreise im Heiligen Land. Übersetzt, kommentiert und mit einem Vorwort von Rainer G. Schmidt. Jung und Jung, Salzburg 2006. 672 S., geb., 44,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Welcher Nicht-Eingeweihte käme auf den Gedanken, es könnte sich bei der "Malteserkatze" um einen blinden Greis handeln, der zudem griechisch-orthodoxer Abt ist? Der Abt indessen, in seinem "orthodoxen und verehrungswürd'gen Glauben", hält den römischen Papst für einen Protestanten, Rationalisten, Häretiker, Sektierer, außerdem die Nachrichten der Welt für entbehrlich, da ihm die Heilige Schrift und die Kirchenlehrer zur Information vollauf genügen. Der "Eremitenkönig" wiederum blüht auf, da ihm das "Spielzeug" der Greise, der Besitz unangefochtener Autorität, von seinem Besucher großzügig zugestanden wird, und erweist sich selbst als ein Kopf von strenger Freisinnigkeit, als er, von Derwent gefragt, ob die Gebeine in seinen Händen denn je Übernatürliches bewirkt hätten, liebenswürdig antwortet: Nicht, daß er wüßte! Es seien eigentlich nur einstmals vom Scharfrichter als teure Erinnerungsstücke erbettelte Überreste der für ihren christlichen Glauben Gestorbenen.

Die Stunde dieser Begegnung unterschiedlicher Geister ist erleuchtet von der Heiterkeit einer ebenso selbstverständlichen wie noblen Toleranz. Damit verbunden, bei allem Respekt vor der Würde des Alters und Weltanschauungen, die gelassen durch ein langes Leben bewahrt wurden, ist eine sanfte Komik. Sie rundet sich knapp vor dem Einnicken des Hochbetagten, als Derwent sich bemüht, die sakralen "Skelett-Fragmente" besonders ehrerbietig zu betrachten und dabei in seinem höflichen Eifer, diesmal vom Autor milde belächelt, ganz die Blindheit des umschmeichelten Gastgebers vergißt.

Neben der für Melville typischen Neigung zu einer subtilen Frivolität bei der Metaphernbildung werden hier, im dreiundzwanzigsten Canto des dritten der insgesamt vier Kapitel des Versepos "Clarel", einige von dessen tragenden Motiven angespielt: die Konfrontation von Strenggläubigkeit und Liberalität mit allen Nuancen dazwischen, der aufgeklärte Blick auf die Mythen Judäas, die Allgegenwart des Beinernen, Toten, Skeletthaften und die Frage nach dessen möglicher Bedeutung für die Lebenden.

Wobei das Museale der heiligen Stätten von psychologischen Finessen des Zwischenmenschlichen, Zwischenmännlichen, oft jeweils zum Abschluß der insgesamt 150 Cantos beatmet und manchmal sogar in Vibration versetzt wird, gar nicht zu reden von den begeisternden, alle Geologie, Historie und Seelenlandschaft durchtönenden Schilderungen der Mauern, des Meeres, der Wüste.

Ausgespart aber bleibt in der schwerelosen, alles andere als ungewichtigen Szene das Zentrale. Und das ist bei Melville niemals die Windstille alttestamentarischer Lebenssattheit und graziöser Lebenskunst, sondern immer Bewegung, Sehnsucht. Die gilt es, anders als in den wilden ozeanischen Verfolgungsjagden der umfangreichen Romane "Mardi" und "Moby Dick", diesmal über eine Pilgerreise durch fast 18 000 Verse aufrechtzuerhalten.

Für die schmalen Schultern der Titelfigur, des aus Amerika angereisten, weiblich hübschen Studenten Clarel, ist diese Last, das erweist sich bald, zuviel. Gleich zu Anfang sehen wir ihn in der klassischen Haltung der Melancholie über die Enttäuschung grübeln, die ihm Jerusalem bereitet, jene Stadt, der er sich in der unklaren Erwartung eines sich offenbarenden Genius loci genähert hatte: "Am heil'gen Ort in einen Hinterhalt geraten!" Die Falle, in der er sich gefangen sieht, ist die der Ernüchterung durch die konkrete Banalität bisher nur vorgestellter Legenden, hier, doppelt schmerzlich, des heiligen Zion.

Zwanzig Jahre vorher, im Tagebuch seiner Reise ins Heilige Land (1856/57), benannte Herman Melville seine Eindrücke krasser: "Kein Land kann schneller romantische Vorstellungen zerstreuen als Palästina - insbesondere Jerusalem . . . In der Leere der leblosen Antiquität Jerusalem leben die jüdischen Emigranten wie Fliegen, die sich in einem Totenschädel niedergelassen haben."

Das Sehnsuchtsziel erlöscht.

Sofort aber tauchen in Clarel auch Zweifel an der Angemessenheit des westlich modernen Blicks für die Deutung der nicht weltlichen Seite Palästinas auf. Hier wird eine erste Schneise durchs Labyrinth des Epos geschlagen. Wo der eine, sich vage betrogen fühlend, nichts als Schrott und Ramsch sieht, erfährt der weniger Rechthaberische eventuell eine flüchtige oder prägende Inspiration, erlebt - und das betrifft die zerstreuten oder gelehrten Nachfolger der Pilger, die Touristen der biblischen Orte, vielleicht noch heute -, einen erhellenden Schauer angesichts der wenn auch ruinösen Urorte christlicher Kultur.

Clarel hat keine geheimnisvolle Yillah wie in "Mardi" und keinen Moby Dick, die er durch das Buch hindurch, sich und den Leser in Atem haltend, mit heißem Herzen verfolgen könnte. Er verliebt sich statt dessen in die schöne Ruth, Tochter einer Jüdin, die für ihn zeitweilig unerreichbar wird, weil sie wegen ihres von einem Araber ermordeten amerikanischen Vaters aus rituellen Gründen eine Weile im Haus eingeschlossen bleibt. Clarel nutzt die Zwangspause für eine Pilgerreise, die von Jerusalem zum Toten Meer, über Bethlehem zum Ausgangspunkt zurückführt, Orte, die mit den alten christlichen Kirchenfesten zwischen Weihnachten und Pfingsten untrennbar verbunden sind.

Die Idee dieser Liebe macht die steinige Öde und Clarels jugendliche Entgeisterung durch die unspirituelle Gegenwart erträglicher, aber mehr und mehr scheint er sich nur noch gewaltsam an Ruth erinnern zu können. Er muß sich zwischendurch zu seinem Verliebtsein geradezu aufrappeln, auch, weil ein homoerotisches Irisieren in der reinen Männergesellschaft der kleinen, stark konzeptuell gewählten Schar die Atmosphäre zunehmend bestimmt. Und so ist am Ende, als er wieder in Jerusalem eintrifft und Zeuge von Ruths Beisetzung wird, seine Verzweiflung wohl gar nicht so sehr eine die geliebte Person betreffende. Schlimmer ist für ihn, dem Melville aufgetragen hatte, "jedwede Hoffnung zu erproben", das heißt, eine Lebenspilgerreise im Konzentrat zu absolvieren, der Verlust von Ruths Funktion. Es ist das endgültige Erlöschen eines Sehnsuchtsziels und damit des Sinns seiner Existenz.

Was sich ungleich stärker als Clarel und seine Liebe in den Vordergrund schiebt, ist die Reisegruppe. Wie im Roman "Mardi" die durcheilten Inselreiche jeweils ein Staats- und Lebensprinzip verkörpern, so tun es hier die Begleiter Clarels. Die Interferenzen und Argumentationen zwischen ihnen, vom Skeptizisten bis zum selig Gläubigen, vom materialistischen Naturwissenschaftler bis zum seiner Utopien beraubten Revolutionär, geben alle denkbaren Haltungen gegenüber der tatsächlichen und symbolischen Bedeutung oder Nichtigkeit biblischer Stätten wieder. So elaboriert, aggressiv oder visionär die rhetorischen Ausuferungen und Statements eines Derwent, Rolfe, Nehemia, Magoth, Mortmain aber auch ausfallen, sie werden, und sei es anläßlich der Melville seit eh und je am Herzen liegenden Seelenverwandtschaft von Gut und Böse, immer als nicht absolut zu setzende Einzelstandpunkte und alle zusammen als Geplauder in einer großen, gleichgültigen Schuttlandschaft relativiert.

Demnach kommt es Melville keinesfalls auf den Sieg einer einzigen Deutung von Heiligem Land und Lebenspilgerschaft an. Es entsteht vielmehr eine gewaltige Skulptur, ein schichtenreicher Körper, eine unaufhörlich reflektierende Zeitmaschine; ein von Ereignissen der Antike wie denen eines nach dem Bürgerkrieg politisch und sozial desillusionierten Amerikas durchzogenes, mit zahllosen Zitaten und Anspielungen der europäischen Literatur und Philosophie gemasertes Epos, voll schimmernder Adern und Verschmelzungen.

Der Ehrgeiz Melvilles war offenbar, die welt- und zeitumspannende Erfahrungs-, Wissens-, Gefühls- und Assoziationsmasse einiger exemplarischer Individuen auf dem dafür am besten geeigneten Boden in einen kompakten Textleib und Riesengesang zu bannen. Aus diesem Grund läßt er seine Figuren unentwegt erzählen, sich erinnern, disputieren. Die Entscheidung des Autors, das Gebilde in unregelmäßig gereimten Versen zu schreiben, bestätigt die Vermutung. Er hebt es dadurch noch deutlicher als künstliche, sich ständig ausbalancierende Plastik hervor.

Drive, Crime, Sex, Suspense? Nichts da! Trotz einiger anzüglicher Liedchen und obschon zwei der Pilger unterwegs sterben und die Schar in ein paar brenzlige Situationen gerät, aus denen sie ihr libanesischer Führer mit fast wortloser Eleganz rettet: Das Buch verlangt nicht weniger als ein zeitweilig vollkonzentriertes Abtauchen. Dafür gibt es in diesem nur anfangs gepanzert, partienweise dann berauschend wirkenden Textblock, nicht allein weil der Schauplatz ein Brennpunkt heutiger Weltpolitik ist, eine inhaltliche Brisanz, die zum erwähnten Generalantrieb des Autors Melville, zur vorwärtsgerichteten Sehnsucht zurückführt und in ein Vakuum unserer Gegenwart direkt hineinzielt.

Denn es steckt ja ein Stachel in dem Ganzen. Ein Kummer windet sich durch die Cantos, der Melvilles weltmännisches Ideal brüderlicher Toleranz der Unverbindlichkeit verdächtigt. Es ist der Schmerz über den Untergang eines nicht zu ersetzenden Menschheitsbesitzes, ausgedrückt etwa in der Überlegung, das Hauptsymbol christlicher Kultur, das Kreuz, könnte irgendwann oder bald den Nachfahren nicht mehr und nicht weniger sein als Orions Schwert, dessen Sagenbedeutung dann aber auch vergessen sein wird.

Es geht um die Trauer über eine entzauberte, trivialisierte Welt, die den Menschen mit seinen Extremen zu einem "Stümper" erniedrigt, in der die heiligen Gedenkstätten verschimmeln und zerfallen wie die tief bewegenden, allmählich verbleichenden Gott-Mensch-Geschichten von Krippe und Grab, Ölberg und Golgatha in unseren Köpfen: Fixsterne, unserer lebendigen Vorstellungskraft anvertraut, denen die großen Gründungsgesten der römischen Liturgie entstammen (zu der es eine scharfsinnige Apologie im Buch gibt) und die für viele Jahrhunderte einziges Thema der ohne sie unverständlichen europäischen Malerei waren, heute aber, was Melville schon ahnte, wohl nicht mehr zum zumutbaren Bildungsfundament gehören.

Natürlich kennt er alle Einwände gegen den Glauben an die Authentizität der biblischen Orte und ihrer Überlieferungen. Er ist aber genügend Skeptiker, um dem Skeptizisten in sich zu mißtrauen, und vor allem ausreichend Künstler, um gegenüber dem Geologen, den, in debilster Wissenschaftsbeschränktheit, am Jordan nur Landvermessungsprobleme und infrastrukturelle Erschließungen beschäftigen, und angesichts der gebildeten Gefährten, die beim rein atmosphärisch motivierten Singen des Ave-maris-stella-Liedes ein "flüchtiges, ästhet'sches Glühen vollbringen", nachsichtig Partei zu ergreifen für den schwärmerisch gläubigen Nehemia, dem das bittere Jordanwasser bibelfest süß schmeckt. Kein einziges Bezweifeln, aber auch keine Variation der Verteidigung jener alten, durchaus nicht überflüssig gewordenen Trost- und Erlösungsbilder als eines humanen und das Menschliche übersteigenden Schatzes ist dem Autor fremd.

Religion als radikalste Poesie.

Dem Schöpfer der großartigen Fiktion und Verdichtung "Moby Dick" kommt es, das ist klar, nicht auf ein kindisches Wörtlichnehmen von Legenden an. Er erkennt in den biblischen Kristallisationen, im Kuß des Judas, in der Verlassenheit des Jesus am Kreuz wie im Glanz der Auferstehung Szenen, in denen eine ungeheure Wucht poetischer Vergegenwärtigung tätig ist. In ihnen ist transzendierte Menschlichkeit und Sehnsucht nach dem Göttlichen bildlich gespeichert, eine zurückwirkende Energie, von den Ikonenmalern einst Gnade genannt, die durch die Orthodoxien von Kapitalismus und Naturwissenschaft erledigt wird. Bis zur Verblödung pragmatisierte Aufklärung?

Religion, ihre Bilder und Liturgien, verstanden als radikalste Poesie: Zukunftsvision, die etwa einem Novalis die Feuerprobe der Industrialisierung voraus hat und die für einige Wüsteneien des unerschöpflichen Textes entschädigt. Mit ihr, jener Kraft, die Dinge, die unser trostbedürftiges, von vielem geängstigtes Herz betreffen, zu Bildern formt und kondensiert, verlören wir eine unserer wichtigsten Fähigkeiten: "Inmitten solcher Szenerie / Des Schreckens der Natur / wie heiter wirkt / Da jene geordnete Gestalt. Nicht minder ist / Aus diesem Schrecken sie gehauen - grenzt / An ihn; Kunst ist es." So Rolfe, die Melville am nächsten stehende Figur, über die Felsenstadt Petra.

"Aus diesem Schrecken sie gehauen": In seinem Nachwort, dem ausführliche Anmerkungen vorausgehen, erwähnt Rainer G. Schmidt, der mit dieser vollständigen Erstübersetzung wahrhaft heroische Arbeit geleistet hat, "Clarels" deprimierende Rezeption. Sie war für den vom Erfolg schon lange verlassenen Melville eine Katastrophe. An dem singulären, unter abweisender Oberfläche vielfach glühenden Werk aber möge sich endlich bewahrheiten, was seine letzte, fast barocke Zeile dem verzweifelten Clarel als Möglichkeit in Aussicht stellt: "daß Tod das Leben in den Sieg nur treibt".

Herman Melville: "Clarel". Gedicht und Pilgerreise im Heiligen Land. Übersetzt, kommentiert und mit einem Vorwort von Rainer G. Schmidt. Jung und Jung, Salzburg 2006. 672 S., geb., 44,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Dies späte Werk ist ein singuläres Unterfangen, und ein singuläres Desaster für seinen Verfasser war es auch. Beim Erscheinen ging es sang- und klanglos unter, und auch die Rezeption der Nachwelt hat lange auf sich warten lassen. Was man schon daran sieht, dass die nun vorliegende Übersetzung der 18.000 Verse dieses Romans die erste vollständige Übertragung ins Deutsche ist. Entsprechend würdigt die Rezensentin Brigitte Kronauer sie auch als "heroische" Leistung. Und gelohnt hat es sich ihrer Ansicht nach sowieso, denn dieses Buch erweist sich als große Schatztruhe, als ein "vielfach glühendes" Werk, das besingt, was uns heute noch umtreibt. Es spielt in Palästina und dreht sich um Fragen von Religion und Säkularismus, vorgeführt nicht so sehr an der blassen Titelfigur Clarel, sondern vor allem an einer Reisegruppe, deren Mitglieder zu Vertretern von Weltanschauungen werden. Eine Lösung für den Verlust der Spiritualität hat Melville dabei nicht zu bieten, aber schon dass er die Frage so nuanciert stellt, ist für Kronauer ein großes Verdienst. Leicht mache es einem der Autor im Übrigen nicht, Spannung, Eros, flotte Handlung: Fehlanzeige; vielmehr ist, so Kronauer, "vollkonzentriertes Abtauchen" vonnöten. Dies aber wird mit einem "berauschenden" Lektüreerlebnis mehr als belohnt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!

Eine Bewertung schreiben

Eine Bewertung schreiben