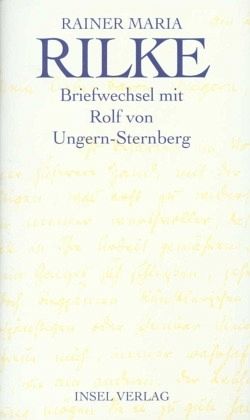

hatte sich schnell ergeben. Seit er in Paris lebte, zeigt der junge Diplomat in russischen Diensten ein lebhaftes Interesse an den Kreisen der Künstler und Intellektuellen. Engere Freundschaft verband ihn mit dem früh gefallenen Dichter Robert Vicomte d'Humières, durch den er unter anderem auf die Werke des Symbolisten Jean Moréas gestoßen war. Und der Eifer, mit dem er sich nachher, 1920 in Berlin, an die Übersetzung seiner "Stances" machen sollte, mag nicht zuletzt der Sehnsucht entsprungen sein, der Sehnsucht nach dieser verlorenen Zeit.

Wie ein Versuch melancholischer Versenkung will nicht nur die Arbeit selbst, das Ringen um die poetische Übertragung, sondern vor allem auch der Briefwechsel anmuten, den er darüber mit Rainer Maria Rilke führte. In der Korrespondenz wurden die Brücken geschlagen zueinander und zurück in die Vergangenheit; im Gespräch über die Lyrik entkam man einer Gegenwart, die dem Dichter die Worte zu nehmen drohte. Gleich in einem der ersten Briefe wollte Rilke von seiner "Unfähigkeit zur Geistesgegenwart" sprechen. "Ich habe", schrieb er, "immer wieder Anlaß, zu untersuchen, was mir eigentlich zu jener Auffassung von früher fehle - ob nur Verwirrung, Ermüdung oder Unlust sie verhindern ..." Und auch in den Briefen des anderen glaubte er von Anfang an "das gleiche Bekenntnis einer noch nicht wieder errungenen Freudigkeit und Arglosigkeit" zu erkennen. Woher aber, fragte er, "soll sie uns auch kommen, von heute auf morgen ... zuwachsen können". Daß es am Ende doch nur wieder die Dichtung sein würde, aus der sich Hoffnung ergibt, stand als Bekenntnis zwischen den Zeilen. Es folgte aus der Anteilnahme, mit der er die Arbeit Ungern-Sternbergs, sein hermeneutisches Bemühen um die "stimmungsgetreue" Übertragung begleitete, beinah so, als ginge es um die eigenen Verse.

Im brieflichen Dialog, in der literarischen Aussprache wenigstens konnten beide die Illusion der ästhetischen Existenz bewahren. Im eleganten Ton versuchten sie wieder und wieder bei dem zu verharren, was ihnen ohnehin wichtiger als alles sonst war. Fast schon entschuldigend sprach Ungern-Sternberg ab und an von der Notwendigkeit, seinen Unterhalt mit abhaltender Beschäftigung in der Bank oder als Sprachlehrer verdienen zu müssen, während Rilke zunehmend Mühe hatte, den Gedanken an die Unbehaustheit seiner Existenz zu verdrängen. Dem "völlig Unbestimmten, Unabsehlichen" sah er sich gegenüber. Auf dem Schweizer Schloß Berg, wo er seit Monaten lebte, konnte er auf Dauer nicht bleiben; eine neue Zuflucht war lange nicht in Aussicht. Der von Ungern-Sternberg erwogene Gedanke an eine "Berufung", wohin auch immer, wurde schnell wieder verworfen, weil man sich eine andere als die dichterische Arbeit nicht vorzustellen vermochte. Eben dafür aber fehlte seit Jahren die innere Ruhe, eine Sammlung, die kreativen Ausdruck erlaubt hätte. Schritt für Schritt nur konnte die Annäherung an das eigene Schreiben wieder gelingen, vielleicht so teilnehmend, wie es der Briefwechsel mit Rolf von Ungern-Sterberg verlangte.

Was er ihm rät, was Rilke über die Bedeutung des Wörtlichen und des Wesentlichen bei der Übersetzung sagt, wie er "Convention" und "Zuneigung der Sprache" betrachtet, das alles gibt Aufschlüsse, die der Philologie in vieler Hinsicht weiterhelfen werden. Erstmals bekommt sie den vorgestellten Briefwechsel, einen ebenso schmalen wie inhaltsreichen Band von vierzehn Stücken, in der gebotenen Vollständigkeit, ergänzt überdies um zwei Schreiben Ungern-Sternbergs an die Landesbibliothek in Weimar. Dahin, an die heutige Herzogin Anna Amalia Bibliothek der Stiftung Weimarer Klassik, hatte er das Konvolut noch selbst gegeben, 1926, kurz bevor er nach Japan übersiedelte, um sich als Sprachlehrer durchzuschlagen. "Ich habe", gestand er in seinem Begleitbrief zu den Archivalien, "kein Heim mehr und fürchte bei jedem Umzug, den Rest von fahrender Habe zu verlieren." Die Übergabe besiegelte den Abschied von einer Welt, von einem Europa, das durch den Krieg so zerrissen war, daß er darin "nur noch flüchtig sein" konnte, flüchtig von Ort zu Ort und in die Vergangenheit, so wie es der Briefwechsel während seiner Übersetzung Moréas' erlaubte. Als die Arbeit beendet war, hatte die Korrespondenz ihren Gegenstand, die Kunst als tertium datur, verloren. Beinah unvermittelt sollte sie abbrechen. Keine zwei Jahre, vom 26. Januar 1921 bis zum 31. Mai 1922, hatte sie gedauert. "Leben Sie recht wohl", heißt es im letzten Brief an Rilke.

Wehmut mischte sich in den Stolz, mit dem der Übersetzer das fertige Buch an seinen Ratgeber schickte. Trotz dessen prominenter Fürsprache hatte sich kein großen Verlag für das Vorhaben finden lassen. In nur dreihundert Exemplaren mußte das Buch schließlich im kleinen Berliner Wir Verlag herauskommen. Die öffentliche Resonanz hielt sich in Grenzen; die eigentliche Wirkung der Arbeit war eine gleichsam therapeutische gewesen. "Aber", fragte Ungern-Sternberg nach Abschluß der Übersetzung, "ist man nicht auch Entwürfen und Gespinsten dankbar, die uns jene freien Möglichkeiten vorspiegeln, an denen wir vor dem Kriege so reich waren ..."

Anschluß und Ermutigung vor allem hatten sich aus dem Briefwechsel ergeben. Daß sein Ausklang mit dem letzten Aufleben von Rilkes dichterischer Kreativität, dem Abschluß der "Duineser Elegien", zusammenfiel, will nach der Lektüre jedenfalls viel weniger zufällig erscheinen, als es auf den ersten Blick anmuten mag. Auch dem Lyriker hatte der Austausch geholfen, "den Mauerring" abzutragen, der ihn "vom Gewesenen ebenso abgeschlossen hielt, wie von dem, was etwa noch ... doch noch ... kommen konnte". Im Dialog konnte er zurückfinden, zurück in die verlorene Welt der eigenen Verse. Und wer noch ein Ohr hat für den elegant kultivierten Ton dieser Vorzeit, der wird mit den Autoren heute wie ehedem versinken in der melancholischen Stimmung "dieser langen Plauderei".

Rainer Maria Rilke: "Briefwechsel mit Rolf von Ungern-Sternberg". Herausgegeben von Konrad Kratzsch. Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig 2002. 160 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.10.2002

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.10.2002