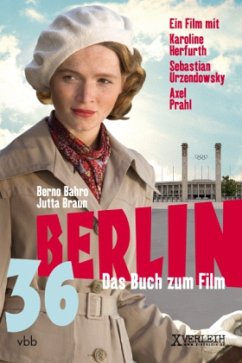

Die auf Tatsachen beruhende Geschichte der jüdischen Spitzensportlerin Gretel Bergmann hat Regisseur Kaspar Heidelbach zu einem Film über die Freundschaft unter schwierigen politischen Bedingungen ausgebaut. Gretel Bergmann und Marie Ketteler (Name für den Film verändert) könnten unterschiedlicher nicht sein: Marie, die aus einfachen Verhältnissen stammt und von der Mutter gezwungen wird, als Mädchen aufzuwachsen und Gretel, Tochter eines Fabrikanten. Beide sind auf unterschiedliche Weise Außenseiter in dieser Gesellschaft beide werden von der nationalsozialistischen Führung zu Propagandazwecken manipuliert.Neben Karoline Herfurth (Das Parfum, Im Winter ein Jahr) als Gretel Bergmann und Sebastian Urzendowsky (Die Fälscher, Anonyma) in der Rolle der Marie komplettieren Axel Prahl und August Zirner das hochkarätige Schauspieler-Ensemble.Das Buch zum Film ordnet die Geschichte der Gretel Bergmann in die Situation des jüdischen Sports im Dritten Reich und insbesondere in die propagandistisch aufgeheizte Zeit der Olympischen Spiele 1936 ein. Historische Originaldokumente und -fotos werden durch Aufnahmen aus dem Film und Interviews mit Gretel Bergmann, mit Regisseur und Darstellern ergänzt.

Wie Gretel Bergmann von Olympia 1936 ausgesperrt wurde

Die diplomatischen und sportpolitischen Winkelzüge, die bis zur Eröffnung der Olympischen Spiele 1936 in Berlin unternommen wurden, sind eng mit dem Schicksal einer Frau verwoben – Gretel Bergmann. Am Beispiel der vielseitigen Leichtathletin, die Spitzenleistungen im Hochsprung vollbrachte und der trotz aussichtsreicher Medaillenchancen auf beschämende Weise die Teilnahme verwehrt wurde, beleuchten Berno Bahro und Jutta Braun, wie ein olympischer Traum in einen Albtraum mündete – was soeben auch im Kino zu sehen ist. Bergmann war Jüdin, und die von den Nazis hartnäckig propagierte Überlegenheit der arischen über die „degenerierte” jüdische „Rasse” durfte nicht durch „Muskeljuden” konterkariert werden.

War die zuvor scheinbar akzeptierte Weltklasse-Athletin Hitlers „Alibijüdin”? Bergmann selbst hat diese Formulierung in ihrem Lebensrückblick aufgegriffen. Verbittert reflektiert sie, dass sie die „Trumpfkarte” bei einem „betrügerischen Poker” gewesen sei. Mitgespielt hat das amerikanische Olympia-Komitee, das mit einem Boykott gedroht hatte, wenn deutsch-jüdische Sportler an den Spielen nicht teilnehmen dürften, zugleich jedoch eine Allianz mit der NS-Sportführung zur Sicherung der Spiele schmiedete. Das „Reichsfachamt Leichtathletik”, Vorgänger des Deutschen Leichtathletikverbandes, entledigte sich des „Falls” Bergmann auf schändliche Weise: Er meldete im Hochsprung statt der erlaubten drei nur zwei Teilnehmerinnen, wobei sich eine der beiden (später) als Mann erwies. Die Jüdin Gretel Bergmann und die „Arierin” Dora alias Heinrich Ratjen, der von seiner Mutter wie ein Mädchen erzogen wurde, sind zwei Sportlerschicksale, die in ihrem Außenseitertum auf bizarre Weise verbunden waren.

Bergmanns Ausschluss aus dem Olympiakader erfolgte in dem Moment, als die amerikanische Olympiamannschaft sich nach Europa einschiffte und der Boykottaufruf verstummt war. Offiziell galt Bergmann als „verletzt”. Ihre schmähliche Ausbootung hat – die heute 95-jährig in New York lebende – Gretel Bergmann nie verwunden. Sie schwor, weder Deutschland jemals wieder zu betreten, noch die deutsche Sprache zu benutzen, Vorsätze, mit denen sie erst in hohem Alter brach.

Die eigentliche Rolle als „Alibi-Jüdin” war 1936 jedoch einer Olympiasiegerin des Jahres 1928, Helene Mayer, vorbehalten, Deutschlands Florettfechterin von Weltklasse. Die Nominierung der „blonden He” mit ihren unverwechselbaren Zöpfen für das deutsche Team war ein propagandistischer Schachzug angeblicher Rassentoleranz. Der „Fall” Mayer lag insofern anders, als nach der Rassenarithmetik der Nürnberger Gesetze sie „Halbjüdin” war, die Nazis ihre Olympiateilnahme also eben noch goutieren konnten.

Die Teilnahme Helene Mayers ließ die Weltöffentlichkeit vergessen, dass die andere jüdische Sportlerin in der olympischen Arena plötzlich fehlte. Mayer gewann in Berlin die Silbermedaille. Bei der Siegerehrung erhob auch sie den Arm zum „deutschen Gruß”. Dazu vermerkte Victor Klemperer in seinem Tagebuch: „Die silberne Fechtmedaille für Deutschland hat die Jüdin Helene Mayer gewonnen (ich weiß nicht, wo die größere Schamlosigkeit liegt, in ihrem Auftreten als Deutsche des Dritten Reiches oder darin, dass ihre Leistung für das Dritte Reich in Anspruch genommen wird).”

Die Spiele in Berlin 1936 brachten den deutschen Juden lediglich eine Atempause. Die NS-Führung übte sich in der Kunst der Camouflage, in dem sie mit Rücksicht auf die internationalen Gäste antisemitische Schilder aus dem Straßenbild entfernte. Mit dem Ende der Olympischen Spiele zog das Regime die Zügel wieder straffer. Doch bleibt der bittere Nachgeschmack, dass zahlreiche Mitglieder des IOC willfährig und bedenkenlos mit den Machthabern in Berlin kooperierten. Sie halfen der NS-Sportführung tatkräftig dabei, die Welt für die Dauer der Spiele zu täuschen. LUDGER HEID

BERNO BAHRO/JUTTA BRAUN: Berlin ’36. Das Buch zum Film. Verlag für Berlin-Brandenburg, Berlin 2009. 145 Seiten, 14,20 Euro.

BERNO BAHRO/JUTTA BRAUN/HANS JOACHIM TEICHLER (HG.): Vergessene Rekorde. Jüdische Leichtathletinnen vor und nach 1933. Verlag für Berlin-Brandenburg, Berlin 2009. 206 S., 16,90 Euro.

Schmählich ausgebootet: die Hochspringerin Gretel Bergmann – hier bei ihrem 85. Geburtstag in New York mit einem Bild aus ihrer sportlich aktiven Zeit. Sie galt als Medaillenhoffnung für die Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Doch die Nazis ließen die angeblich verletzte Athletin nicht antreten, weil sie Jüdin war. Das Schicksal der inzwischen 97-Jährigen wurde jetzt auch verfilmt. Foto: SWR

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de