Nicht lieferbar

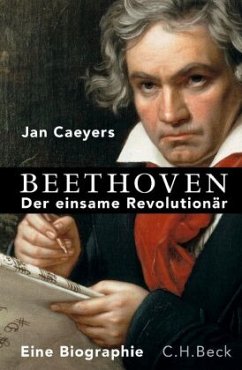

Beethoven

Der einsame Revolutionär. Eine Biographie

Übersetzung: Ecke, Andreas

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Die Kompositionen Ludwig van Beethovens gehören zum unvergänglichen Erbe der Musikgeschichte. Doch wer war der Schöpfer dieser Musik, der uns mit unsterblichen Werken wie dem Fidelio, der Missa solemnis, seinen Klaviersonaten, seinen Streichquartetten und der Neunten Sinfonie beschenkt hat? Jan Caeyers entwirft in dieser großen Biographie ein faszinierend lebendiges Portrait des Künstlers.Der Autor stellt uns Beethoven als eine Ausnahmeerscheinung der Musikwelt vor, ohne musikhistorisches oder gar musiktechnisches Wissen vorauszusetzen. Er erhellt in dieser meisterhaft erzählten Biograph...

Die Kompositionen Ludwig van Beethovens gehören zum unvergänglichen Erbe der Musikgeschichte. Doch wer war der Schöpfer dieser Musik, der uns mit unsterblichen Werken wie dem Fidelio, der Missa solemnis, seinen Klaviersonaten, seinen Streichquartetten und der Neunten Sinfonie beschenkt hat? Jan Caeyers entwirft in dieser großen Biographie ein faszinierend lebendiges Portrait des Künstlers.

Der Autor stellt uns Beethoven als eine Ausnahmeerscheinung der Musikwelt vor, ohne musikhistorisches oder gar musiktechnisches Wissen vorauszusetzen. Er erhellt in dieser meisterhaft erzählten Biographie den menschlichen wie den künstlerischen Werdegang seines Protagonisten, indem er die Entstehungsgeschichte seiner Werke mit Beethovens persönlicher Entwicklung - die zwischen Generosität und Kleinlichkeit, zwischen Enthusiasmus und Verzweiflung oszilliert - verwebt. Dabei erschließen sich zugleich die Arbeitsbedingungen, die wirtschaftlichen Nöte sowie das musikalische und gesellschaftliche Leben in der Provinz und in der Metropole Wien an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Auch beschreibt Caeyers die Zwänge dieser Epoche, denen sich selbst ein Genie wie Beethoven nicht entziehen konnte und die es verhindert haben, dass er die einzige große Liebe seines Lebens zu der "unsterblichen Geliebten" hat leben können.

Eine wunderbare Biographie für Beethoven-Kenner, für Beethoven-Freunde und für all jene, die es werden möchten.

Der Autor stellt uns Beethoven als eine Ausnahmeerscheinung der Musikwelt vor, ohne musikhistorisches oder gar musiktechnisches Wissen vorauszusetzen. Er erhellt in dieser meisterhaft erzählten Biographie den menschlichen wie den künstlerischen Werdegang seines Protagonisten, indem er die Entstehungsgeschichte seiner Werke mit Beethovens persönlicher Entwicklung - die zwischen Generosität und Kleinlichkeit, zwischen Enthusiasmus und Verzweiflung oszilliert - verwebt. Dabei erschließen sich zugleich die Arbeitsbedingungen, die wirtschaftlichen Nöte sowie das musikalische und gesellschaftliche Leben in der Provinz und in der Metropole Wien an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Auch beschreibt Caeyers die Zwänge dieser Epoche, denen sich selbst ein Genie wie Beethoven nicht entziehen konnte und die es verhindert haben, dass er die einzige große Liebe seines Lebens zu der "unsterblichen Geliebten" hat leben können.

Eine wunderbare Biographie für Beethoven-Kenner, für Beethoven-Freunde und für all jene, die es werden möchten.