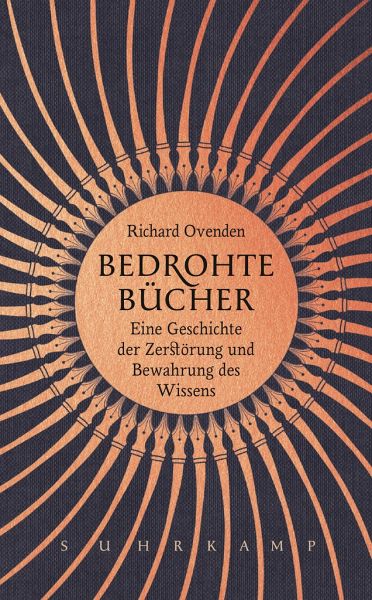

Bedrohte Bücher

Eine Geschichte der Zerstörung und Bewahrung des Wissens

Übersetzung: Bischoff, Ulrike

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

15,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Fragile Tontafeln aus Mesopotamien, kostbare Bände mittelalterlicher Gelehrsamkeit, grandiose Bibliotheken in Alexandria und Sarajevo - seit Wissen schriftlich fixiert wird, haben Menschen versucht, es unter ihre Kontrolle zu bringen. Ihre Heldinnen und Helden: Mönche und Hobbyarchäologen, Philanthropen und Freiheitskämpfer und vor allem Bibliothekare und Archivare, die sich dem Erhalt von Wissen verschrieben haben, nicht selten unter Einsatz ihres Lebens.Richard Ovenden führt uns in fesselnd erzählten Schlüsselepisoden durch die dreitausendjährige Geschichte der Angriffe auf Bücher, ...

Fragile Tontafeln aus Mesopotamien, kostbare Bände mittelalterlicher Gelehrsamkeit, grandiose Bibliotheken in Alexandria und Sarajevo - seit Wissen schriftlich fixiert wird, haben Menschen versucht, es unter ihre Kontrolle zu bringen. Ihre Heldinnen und Helden: Mönche und Hobbyarchäologen, Philanthropen und Freiheitskämpfer und vor allem Bibliothekare und Archivare, die sich dem Erhalt von Wissen verschrieben haben, nicht selten unter Einsatz ihres Lebens.

Richard Ovenden führt uns in fesselnd erzählten Schlüsselepisoden durch die dreitausendjährige Geschichte der Angriffe auf Bücher, Bibliotheken und Archive. Eine faszinierende Kulturgeschichte, die bis in unsere digitale Gegenwart und zu den neuartigen Gefahren, denen das Wissen der Welt heute ausgesetzt ist, reicht.

Richard Ovenden führt uns in fesselnd erzählten Schlüsselepisoden durch die dreitausendjährige Geschichte der Angriffe auf Bücher, Bibliotheken und Archive. Eine faszinierende Kulturgeschichte, die bis in unsere digitale Gegenwart und zu den neuartigen Gefahren, denen das Wissen der Welt heute ausgesetzt ist, reicht.