"ausgesprochener Pazifist und Kriegsdienstverweigerer" jeglichem Nationalismus abhold gewesen. Das Hermann-Hesse-Portal der Sparkasse Pforzheim Calw vermeldet bis heute: "Zu Beginn des Ersten Weltkriegs war Hesse einer der wenigen deutschen Intellektuellen, die nicht in die allgemeine Kriegsbegeisterung einstimmten."

Nun war aber nicht einmal das Vorbild des "Siddhartha" ein absoluter Pazifist und Hesse als Person schon gar nicht, wie die nun publizierten Briefe von 1904 bis 1915 zeigen. Hesse begrüßte 1914 den Krieg und meldete sich freiwillig zum Kriegsdienst, wurde jedoch extremer Kurzsichtigkeit wegen zurückgestellt. Er hat dann aber zu Hause mitgekämpft, wie er im Dezember 1914 an den im Felde stehenden Freund Otto Blümel schrieb: "Ich bin mit den Gedanken alle Augenblicke in Euren Erdlöchern und friere bis in die Zehen für zwei. Und manchmal wird der ganze Krieg mir für Momente ganz nah und verständlich und fast schön."

Hesse distanzierte sich zwar von jenen, "die am Schreibtisch blutige Schlachtgesänge verfassen", seine brieflichen Äußerungen zum Krieg sind gleichwohl peinlich. An den Schweizer Künstler Gustav Gamper schreibt er im November 1914, der Krieg "tut den Seelen der Völker gut, er säubert und vereinfacht, und man muß das schätzen". Besonders dem Vater gegenüber hantiert er ungehemmt mit nationalen Stereotypen, insbesondere den englischen "Geldsäcken" und den "analphabeten Russen" gilt seine Abneigung. Gleichzeitig aber veröffentlicht er den Aufruf "O Freunde, nicht diese Töne!", in dem er die Kollegen für Artikel tadelt, die den "Haß zwischen den Völkern" zu schüren trachten. Hesse war zwar keineswegs frei von Nationalismus, in erster Linie aber betrachtete er den Krieg wie Thomas Mann und viele andere Literaten als eine inspirierende Befreiung von bedrückender Bürgerlichkeit. An den Komponisten und Offizier Volkmar Andreae schrieb er im Dezember 1914: "Die moralischen Werte des Krieges schätze ich im ganzen sehr hoch ein. Aus dem blöden Kapitalistenfrieden herausgerissen zu werden, tat vielen gut, gerade auch in Deutschland, und für einen echten Künstler, scheint mir, wird ein Volk von Männern wertvoller, das dem Tod gegenübergestanden hat und die Unmittelbarkeit und Frische des Lagerlebens kennt." Das Massensterben diente also dem in der Schweiz in Sicherheit lebenden Dichter zur Erbauung und Steigerung des Lebensgefühls. Es steht zu fürchten, dass das nicht einmal zynisch gemeint war.

So verbreitet solche Vorstellungen 1914 auch gewesen sein mögen, bleibt es doch unbegreiflich, dass ein das Künstlertum in romantischer Tradition überhöhender Exzentriker wie Hesse von einer Ganzheit phantasierte, in der das Befinden des Einzelnen aufhört, interessant zu sein. Seine eigene Befindlichkeit, eingeschlossen periodische Depressionen, ist ihm aber nach wie vor interessant genug. An Einsamkeitskitsch fehlt es in diesen Briefen nicht. So scheint auch die Kriegsbegeisterung Hesses auf ein permanentes Heilungsbedürfnis zurückzugehen, das ihn zu eskapistischen Abenteuern wie etwa zum Aufenthalt bei den "Kohlrabiaposteln" auf dem Monte Verità trieb, der ihm freilich so wenig bekam wie seine Asienreise von 1911.

Bereits Ende Januar 1915 begann Hesse aber seine Meinung zu ändern, was allerdings je auch opportunistisch an den Adressaten ausgerichtet erscheint. Zwar sah er seiner ziemlich unwahrscheinlichen Einberufung mit "jenem Heldenmut entgegen, welcher aus der Erkenntnis der Unvermeidlichkeit entspringt", doch fand er den Krieg inzwischen "jammervoll. Mir scheint, er schwächt und schädigt gerade die wertvollsten Nationen am tiefsten." An Otto Blümel klang der Ton im Februar aber wieder militaristischer, während Hesse gegenüber Romain Roland den Weltbürger spielte und noch einmal "den törichten Haß" bedauert, der selbst die Denkenden "in übernationalen Fragen" trenne.

Hesse verachtete den merkantilen "Bürgersmann", in seinen eigenen Geschäften zeigte er sich freilich tüchtig. Vom wachsenden Ruhm nach den großen Erfolgen mit "Peter Camenzind" (1904) und "Unterm Rad" (1906) machte er geschickt Gebrauch. So spielte er die Verleger Samuel Fischer und Albert Langen gegeneinander aus. Bei weniger erfolgreichen Kollegen renommierte er dagegen im Klageton, er habe "als Dichter mehr Erfolg gehabt als ich wollte und brauchte". Dennoch ersann er unentwegt Editions- und Redaktionsprojekte, für die er feste Honorarvorstellungen hatte, wobei ihm seine Ausbildung als Buchhändler zugutekam. Als sich der bibliophile Verleger Georg Müller einmal beklagte, er habe sich bei dem Gedichtband "Unterwegs" (1911) verkalkuliert, antwortete Hesse merkantil hochnäsig: "Das Begehen geschäftlicher Fehler fällt mir selbst so leicht, daß ich dafür nicht extra einen Verleger brauche."

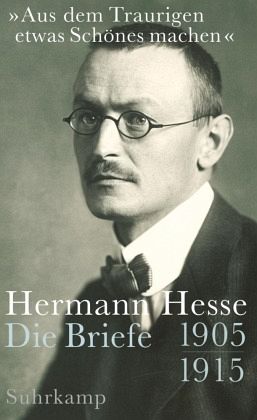

Trotz einiger Passagen zu seiner Natur- und Gartenliebe im vertrauten romantischen Ton dürfte der Briefband auf jene, die als idealistische Jugendliche begeisterte Hesse-Leser waren, ziemlich ernüchternd wirken. In seinem vorsichtig apologetischen Nachwort teilt der unerschrockene Herausgeber Volker Michels mit, dass es sich bei der Sammlung nur um etwa ein Fünftel der aus dieser Zeit überlieferten Briefe handele. Mehr möchte der Leser nun nicht unbedingt zur Kenntnis nehmen, aber was die Auswahlkriterien waren, das hätte er doch gern gewusst. Der kitschige Obertitel "Aus dem Traurigen etwas Schönes machen" ist ja nicht orientierend. Sehr belehrend, wenngleich eher unerfreulich, ist der Band aber allemal.

FRIEDMAR APEL

Hermann Hesse: "Aus dem Traurigen etwas Schönes machen". Die Briefe, Band 2: 1905-1915. Hrsg. von Volker Michels. Suhrkamp Verlag, Berlin 2013. 636 S., geb., 39,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

gretwidm.jpg)

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.04.2014

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.04.2014