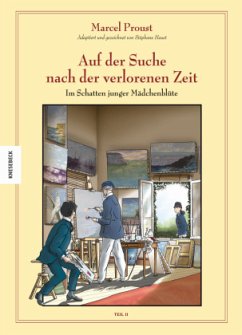

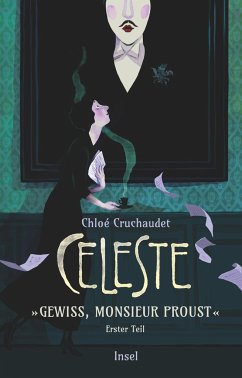

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit

Im Schatten junger Mädchenblüte 1

Übersetzung: Wilksen, Kai

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Im Schatten junger Mädchenblüte ist der zweite Band von Prousts monumentalem Romanwerk. Marcel durchlebt die verwirrende Zeit des Heranwachsens und beginnt während der Sommerfrische in dem malerischen Seebad Balbec am gesellschaftlichen Leben mit seinen bizarren Regeln teilzunehmen. Seit mehr als 14 Jahren arbeitet Stéphane Heuet an der Umsetzung von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit als Graphic Novel. Dafür wählt er die Schlüsselszenen aus der Recherche aus und vermittelt mit diesen Passagen einen Eindruck von Prousts poetischer Prosa. Bei der zeichnerischen Umsetzung lehnt er sic...

Im Schatten junger Mädchenblüte ist der zweite Band von Prousts monumentalem Romanwerk. Marcel durchlebt die verwirrende Zeit des Heranwachsens und beginnt während der Sommerfrische in dem malerischen Seebad Balbec am gesellschaftlichen Leben mit seinen bizarren Regeln teilzunehmen. Seit mehr als 14 Jahren arbeitet Stéphane Heuet an der Umsetzung von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit als Graphic Novel. Dafür wählt er die Schlüsselszenen aus der Recherche aus und vermittelt mit diesen Passagen einen Eindruck von Prousts poetischer Prosa. Bei der zeichnerischen Umsetzung lehnt er sich an den von Hergé geprägten Comic- Stil der Ligne claire der 1930er-Jahre an. Ein wunderbarer, neuer Zugang zu diesem großen Klassiker.

Marcel Proust, geboren 1871, führte ein Leben als Dandy und Schriftsteller in den höchsten Pariser Kreisen. Aufgrund seines Asthmas musste er sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurückziehen. Von da an arbeitete er obsessiv an dem literarischen Großepos, das er unvollendet hinterließ, als er 1922 verstarb.

Produktdetails

- Auf der Suche nach der verlorenen Zeit / À la recherche du temps perdu / Remembrance of Things Past 2

- Verlag: Knesebeck

- Originaltitel: À la recherche du temps perdu - À l'ombre de jeunes filles en fleurs

- Seitenzahl: 48

- Erscheinungstermin: Februar 2011

- Deutsch

- Abmessung: 319mm x 230mm x 13mm

- Gewicht: 533g

- ISBN-13: 9783868732627

- ISBN-10: 3868732624

- Artikelnr.: 32567941

Herstellerkennzeichnung

Knesebeck Von Dem GmbH

Holzstr. 26

80469 München

vertrieb@knesebeck-verlag.de

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.01.2014

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.01.2014Was für ein "Ach" im sechsten Band

Seit fünfzehn Jahren arbeitet Stéphane Heuet an der Comicadaption von Prousts "Suche nach der verlorenen Zeit". Mit dem jetzt erschienenen Album überrascht er selbst die sorgfältigsten Beobachter dieses Mammutvorhabens.

Er hat es wirklich geschafft. Nicht nur, dass Stéphane Heuet zum hundertsten Jahrestag des Erscheinens von Prousts Auftaktbuch zur "Suche nach der verlorenen Zeit" (F.A.Z. vom 13. November 2013) einen weiteren Band seiner Comicadaption des vieltausendseitigen Romanwerks publiziert, er hat damit auch alle diejenigen überrascht, die seit fünfzehn Jahren mit größter Spannung diesem Mammutvorhaben folgen. Denn mit dem, was Heuet tut, wird nicht nur eine Geschichte in

Seit fünfzehn Jahren arbeitet Stéphane Heuet an der Comicadaption von Prousts "Suche nach der verlorenen Zeit". Mit dem jetzt erschienenen Album überrascht er selbst die sorgfältigsten Beobachter dieses Mammutvorhabens.

Er hat es wirklich geschafft. Nicht nur, dass Stéphane Heuet zum hundertsten Jahrestag des Erscheinens von Prousts Auftaktbuch zur "Suche nach der verlorenen Zeit" (F.A.Z. vom 13. November 2013) einen weiteren Band seiner Comicadaption des vieltausendseitigen Romanwerks publiziert, er hat damit auch alle diejenigen überrascht, die seit fünfzehn Jahren mit größter Spannung diesem Mammutvorhaben folgen. Denn mit dem, was Heuet tut, wird nicht nur eine Geschichte in

Mehr anzeigen

Bilder gesetzt, sondern auch Geschichte geschrieben. Comicgeschichte. Doch der Inhalt des sechsten Bandes (jetzt bei Delcourt erschienen, im April dann bei Knesebeck auf Deutsch) ist nicht, was die Beobachter erwartet haben.

Erwartet hatten sie den Beginn eines neuen Teilbands. 1998 hatte Heuet als Erstes "Combray" herausgebracht. Das entsprach dem gleichnamigen ersten Teil von "Unterwegs zu Swann", dem ersten Buch von Prousts Zyklus. Zwei Jahre später folgte aber nicht etwa dessen zweiter Teil, sondern Heuet begann mit der Adaption von "Im Schatten junger Mädchenblüte", dem zweiten Band der "Recherche". Dafür brauchte er zwei Comicalben, bevor er sich 2006 dann doch wieder dem Auftaktbuch zuwandte und dessen zweiten Teil, die berühmte "Liebe Swanns", in Bilder setzte. Auch dafür benötigte er noch einen weiteren Band, und als dieses nun bereits fünfte Album 2008 erschien, war mittlerweile auch dem letzten Sympathisanten des Heuetschen Projekts klargeworden, dass der 1957 geborene Bretone es zu eigenen Lebzeiten nicht schaffen würde, die ganze "Recherche du temps perdu" als Comic zu zeichnen. Was also würde er tun?

Heuet ließ sich seitdem Zeit, viel Zeit, und das nährte die Vermutung, dass er sich nun auf den Schlussband stürzen würde, auf "Die wiedergefundene Zeit". Der in Wien lehrende Literaturwissenschaftler und sowohl Proust- als auch Heuet-Exeget Achim Hölter sah darin geradezu den Königsweg zum Abschluss des Comiczyklus, denn auch Proust selbst hatte 1913 bei der Publikation seines ersten Teils nur zwei weitere angekündigt: "Im Schatten junger Mädchenblüte" und eben "Die wiedergefundene Zeit". Erst in den Folgejahren erweiterte er den Stoff dann derart, dass bei seinem Tod am 18. November 1922 bereits vier Teile erschienen und weitere drei im ausgereiften Manuskriptstadium waren. So kam es schließlich zur sieben-bändigen "Recherche". Und wer weiß, was passiert wäre, wenn Proust länger gelebt hätte?

Doch Heuet hat nicht das arbeitsökonomisch Naheliegende oder philologisch Nachvollziehbare getan, sondern das Konsequente: Er füllt mit seinem neuen Band eine Lücke, die er noch gelassen hatte. Denn "Unterwegs zu Swann" besteht aus drei Abschnitten, und der letzte mit dem eigentümlichen Titel "Namen und Orte: Namen" ist der am meisten vernachlässigte der ganzen "Recherche". Über diese gerade mal vierzig Seiten in der maßgeblichen französischen Pléiade-Ausgabe (in der deutschen Werkausgabe, die Luzius Keller bei Suhrkamp herausgegeben hat, sind es deren sechzig) liest man nach dem furiosen Sittenstück der "Liebe Swanns" gern hinweg. Doch gerade der kleine ominöse Abschnitt versieht in der "Recherche" eine wichtige Scharnierfunktion.

Hier kommt erstmals jene Melancholie zum Ausdruck, die später die "Wiedergefundene Zeit" und damit das Finale des Ganzen bestimmen soll. Dessen Höhepunkt ist ein Ball, in dem sich das Personal der Bücher noch einmal versammelt, nunmehr alt und hässlich, und aus diesem Erlebnis gewinnt der Ich-Erzähler die Motivation, seine Geschichte überhaupt zu beginnen, denn sonst würde alles untergegangen sein, was ihn zu dem gemacht hat, was er ist und was er bewundert. Die "Recherche" führt also mit dem Ende zurück an ihren Anfang. Doch die erste große Reflexion über die Gnadenlosigkeit der Zeit findet sich in "Name und Orte: Namen" mit einem fünffach gestreuten "Ach" (hélas): "Die Erinnerung an ein bestimmtes Bild ist nur ein wehmutsvolles Gedenken an einen bestimmten Augenblick; und die Häuser, Straßen, Avenuen sind flüchtig, ach! wie die Jahre." Nur dass hier der Verfall noch unaufhaltbar scheint, dem schließlich die Literatur ein Ende setzen wird. Was beschrieben wird, bleibt.

Der Schluss von "Namen und Orte: Namen" - und damit auch der des ersten Bandes der "Recherche" - zeigt den Ich-Erzähler in jener unmittelbaren Gegenwart, in der das Buch erschienen ist: im November 1913. Statt Kutschen fahren nun Automobile durch den Bois de Boulogne, die Damenhutmode ist schrill geworden (eine Klage, die in der ersten deutschen Übersetzung von Eva Rechel-Mertens ausgelassen, mittlerweile aber durch Keller wieder ergänzt wurde), die Herren tragen keine Zylinder mehr. Mitten durch solchen Niedergang des Schönen begibt sich der Erzähler noch einmal in seinen viel geliebten Pariser Stadtwald, und diese Ausfahrt schließt unmittelbar an die Schilderung eines Besuchs an, den er dort als verliebter Knabe machte - auf der Suche nach der Mutter der von ihm angebeteten Gilberte, der berühmt-berüchtigten Odette de Crécy, die als Madame Swann ihre Kokottenvergangenheit abzustreifen versucht hat, aber nicht aus ihrer Haut kann.

Der letzte Abschnitt von "Unterwegs zu Swann" ist ein Fest des inneren Blicks. Die doppelt im Titel stehenden Namen lösen Bilder und "wehmutsvolles Gedenken" aus - so wie es am Beginn des Buchs die notorische Madeleine zum Tee gemacht hat, durch deren alt vertrauten Geschmack der Erzähler zurück in seine Kindheit geführt wurde. Nach vielen hundert Seiten kommt er nun dort wieder an, wo er begonnen hatte, doch über die Suche nach der verlorenen Zeit ist er unglücklich mit der Gegenwart geworden. Und man kann es nachvollziehen, wenn er die schwärmerische Liebe des Halbwüchsigen zum Klang von Ortsnamen wie Florenz, Venedig, Bayeux, Parma oder Balbec, dem berühmten Badeort der "Recherche", beschreibt. Sie alle kannte der junge Erzähler aber gar nicht, und als er sie kennenlernte, war die Entzauberung groß. Zu lesen ist das aber erst in Prousts zweitem Band, wo es einen Abschnitt "Namen und Orte: Orte" gibt, wo nunmehr auch das ehedem erträumte Reiseziel Balbec sich als Enttäuschung erweist.

Diese Erfahrung hatte Stéphane Heuet schon in Bilder gefasst, im 2002 erschienenen dritten Album. Dass er nunmehr die notwendige Vorgeschichte dazu nachliefert, leuchtet ein, zumal er damit die ersten beiden Bände der "Recherche" komplett gemacht hat. Dass er auf die diesmal nur vierzig Textseiten genauso viele Comicseiten verwendet, das ist ungewöhnlich. Mit den zuvor publizierten 240 Seiten der fünf Vorgängerbände wurden weit mehr als tausend Seiten Text abgedeckt.

Heuet nutzt diese Großzügigkeit zur Zelebrierung just jenes Sinnes, der beim Comic generell und speziell in diesem Abschnitt auch bei Proust im Mittelpunkt steht: des Sehens. Träumereien sind hier nicht mehr, wie in den früheren Alben Heuets, synästhetisch gezeichnet - mit graphischen Entsprechungen für Düfte oder Klänge -, sondern es ist ganz die optische Phantasie am Zuge, obwohl all die schönen Vorstellungen ja aus dem Wortklang der Ortsnamen erwachsen. Eine Ansammlung von Schneekugeln, in denen sich auf engstem Raum zusammengedrängt die touristischen Sensationen von Venedig, Pisa, London, Athen finden (letztere drei kommen im Text gar nicht vor), wo Proust schreibt: "doch ist die Fassungskraft von Namen nur gering; ich konnte kaum zwei oder drei wichtigste ,Sehenswürdigkeiten' der Stadt in sie hineinbringen, und ganz übergangslos fanden sie sich dann nebeneinander darin" - diese Idee zeigt, dass Heuet viel mehr leistet als bloße Illustration. Er übersetzt in Bilder, hier etwa die "Namen" in eine visuelle Metapher.

Der Höhepunkt dieser Übersetzung ist die Sequenz zum Bois de Boulogne, die allein vierzehn Seiten füllt. Wie Heuet hier den Kontrast von Frühling (beim Besuch des Jugendlichen) und Herbst (bei der Rückkehr des Erwachsenen) inszeniert, ist ein Farbspektakel, das aber nichts Impressionistisches hat. In großen Bildkompositionen wie dem Vogelblick auf eine Wiese sind zahlreiche Objekte zu erkennen, die im erzählten Text vorkommen, Heuet aber nur ins Bild setzt. Hier wiederholen sich als winzige Details die Spiegelungen, die für Prousts ganzes Werk so wichtig sind und die Heuet zu einem Leitmotiv seiner Adaption gemacht hat - neben der Wiederkehr der Augen des Erzählers und den beigefarbenen Textkästen, deren Farbe an die Umschlaggestaltung der Bücher von Proust bei Gallimard denken lässt.

Und ganz zum Schluss liefert Heuet seinen besten Einfall: Er lässt die Bilder der letzten Seite verfärben und verwittern wie Herbstlaub im Bois de Boulogne, ach! wie die Jahre.

ANDREAS PLATTHAUS

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Erwartet hatten sie den Beginn eines neuen Teilbands. 1998 hatte Heuet als Erstes "Combray" herausgebracht. Das entsprach dem gleichnamigen ersten Teil von "Unterwegs zu Swann", dem ersten Buch von Prousts Zyklus. Zwei Jahre später folgte aber nicht etwa dessen zweiter Teil, sondern Heuet begann mit der Adaption von "Im Schatten junger Mädchenblüte", dem zweiten Band der "Recherche". Dafür brauchte er zwei Comicalben, bevor er sich 2006 dann doch wieder dem Auftaktbuch zuwandte und dessen zweiten Teil, die berühmte "Liebe Swanns", in Bilder setzte. Auch dafür benötigte er noch einen weiteren Band, und als dieses nun bereits fünfte Album 2008 erschien, war mittlerweile auch dem letzten Sympathisanten des Heuetschen Projekts klargeworden, dass der 1957 geborene Bretone es zu eigenen Lebzeiten nicht schaffen würde, die ganze "Recherche du temps perdu" als Comic zu zeichnen. Was also würde er tun?

Heuet ließ sich seitdem Zeit, viel Zeit, und das nährte die Vermutung, dass er sich nun auf den Schlussband stürzen würde, auf "Die wiedergefundene Zeit". Der in Wien lehrende Literaturwissenschaftler und sowohl Proust- als auch Heuet-Exeget Achim Hölter sah darin geradezu den Königsweg zum Abschluss des Comiczyklus, denn auch Proust selbst hatte 1913 bei der Publikation seines ersten Teils nur zwei weitere angekündigt: "Im Schatten junger Mädchenblüte" und eben "Die wiedergefundene Zeit". Erst in den Folgejahren erweiterte er den Stoff dann derart, dass bei seinem Tod am 18. November 1922 bereits vier Teile erschienen und weitere drei im ausgereiften Manuskriptstadium waren. So kam es schließlich zur sieben-bändigen "Recherche". Und wer weiß, was passiert wäre, wenn Proust länger gelebt hätte?

Doch Heuet hat nicht das arbeitsökonomisch Naheliegende oder philologisch Nachvollziehbare getan, sondern das Konsequente: Er füllt mit seinem neuen Band eine Lücke, die er noch gelassen hatte. Denn "Unterwegs zu Swann" besteht aus drei Abschnitten, und der letzte mit dem eigentümlichen Titel "Namen und Orte: Namen" ist der am meisten vernachlässigte der ganzen "Recherche". Über diese gerade mal vierzig Seiten in der maßgeblichen französischen Pléiade-Ausgabe (in der deutschen Werkausgabe, die Luzius Keller bei Suhrkamp herausgegeben hat, sind es deren sechzig) liest man nach dem furiosen Sittenstück der "Liebe Swanns" gern hinweg. Doch gerade der kleine ominöse Abschnitt versieht in der "Recherche" eine wichtige Scharnierfunktion.

Hier kommt erstmals jene Melancholie zum Ausdruck, die später die "Wiedergefundene Zeit" und damit das Finale des Ganzen bestimmen soll. Dessen Höhepunkt ist ein Ball, in dem sich das Personal der Bücher noch einmal versammelt, nunmehr alt und hässlich, und aus diesem Erlebnis gewinnt der Ich-Erzähler die Motivation, seine Geschichte überhaupt zu beginnen, denn sonst würde alles untergegangen sein, was ihn zu dem gemacht hat, was er ist und was er bewundert. Die "Recherche" führt also mit dem Ende zurück an ihren Anfang. Doch die erste große Reflexion über die Gnadenlosigkeit der Zeit findet sich in "Name und Orte: Namen" mit einem fünffach gestreuten "Ach" (hélas): "Die Erinnerung an ein bestimmtes Bild ist nur ein wehmutsvolles Gedenken an einen bestimmten Augenblick; und die Häuser, Straßen, Avenuen sind flüchtig, ach! wie die Jahre." Nur dass hier der Verfall noch unaufhaltbar scheint, dem schließlich die Literatur ein Ende setzen wird. Was beschrieben wird, bleibt.

Der Schluss von "Namen und Orte: Namen" - und damit auch der des ersten Bandes der "Recherche" - zeigt den Ich-Erzähler in jener unmittelbaren Gegenwart, in der das Buch erschienen ist: im November 1913. Statt Kutschen fahren nun Automobile durch den Bois de Boulogne, die Damenhutmode ist schrill geworden (eine Klage, die in der ersten deutschen Übersetzung von Eva Rechel-Mertens ausgelassen, mittlerweile aber durch Keller wieder ergänzt wurde), die Herren tragen keine Zylinder mehr. Mitten durch solchen Niedergang des Schönen begibt sich der Erzähler noch einmal in seinen viel geliebten Pariser Stadtwald, und diese Ausfahrt schließt unmittelbar an die Schilderung eines Besuchs an, den er dort als verliebter Knabe machte - auf der Suche nach der Mutter der von ihm angebeteten Gilberte, der berühmt-berüchtigten Odette de Crécy, die als Madame Swann ihre Kokottenvergangenheit abzustreifen versucht hat, aber nicht aus ihrer Haut kann.

Der letzte Abschnitt von "Unterwegs zu Swann" ist ein Fest des inneren Blicks. Die doppelt im Titel stehenden Namen lösen Bilder und "wehmutsvolles Gedenken" aus - so wie es am Beginn des Buchs die notorische Madeleine zum Tee gemacht hat, durch deren alt vertrauten Geschmack der Erzähler zurück in seine Kindheit geführt wurde. Nach vielen hundert Seiten kommt er nun dort wieder an, wo er begonnen hatte, doch über die Suche nach der verlorenen Zeit ist er unglücklich mit der Gegenwart geworden. Und man kann es nachvollziehen, wenn er die schwärmerische Liebe des Halbwüchsigen zum Klang von Ortsnamen wie Florenz, Venedig, Bayeux, Parma oder Balbec, dem berühmten Badeort der "Recherche", beschreibt. Sie alle kannte der junge Erzähler aber gar nicht, und als er sie kennenlernte, war die Entzauberung groß. Zu lesen ist das aber erst in Prousts zweitem Band, wo es einen Abschnitt "Namen und Orte: Orte" gibt, wo nunmehr auch das ehedem erträumte Reiseziel Balbec sich als Enttäuschung erweist.

Diese Erfahrung hatte Stéphane Heuet schon in Bilder gefasst, im 2002 erschienenen dritten Album. Dass er nunmehr die notwendige Vorgeschichte dazu nachliefert, leuchtet ein, zumal er damit die ersten beiden Bände der "Recherche" komplett gemacht hat. Dass er auf die diesmal nur vierzig Textseiten genauso viele Comicseiten verwendet, das ist ungewöhnlich. Mit den zuvor publizierten 240 Seiten der fünf Vorgängerbände wurden weit mehr als tausend Seiten Text abgedeckt.

Heuet nutzt diese Großzügigkeit zur Zelebrierung just jenes Sinnes, der beim Comic generell und speziell in diesem Abschnitt auch bei Proust im Mittelpunkt steht: des Sehens. Träumereien sind hier nicht mehr, wie in den früheren Alben Heuets, synästhetisch gezeichnet - mit graphischen Entsprechungen für Düfte oder Klänge -, sondern es ist ganz die optische Phantasie am Zuge, obwohl all die schönen Vorstellungen ja aus dem Wortklang der Ortsnamen erwachsen. Eine Ansammlung von Schneekugeln, in denen sich auf engstem Raum zusammengedrängt die touristischen Sensationen von Venedig, Pisa, London, Athen finden (letztere drei kommen im Text gar nicht vor), wo Proust schreibt: "doch ist die Fassungskraft von Namen nur gering; ich konnte kaum zwei oder drei wichtigste ,Sehenswürdigkeiten' der Stadt in sie hineinbringen, und ganz übergangslos fanden sie sich dann nebeneinander darin" - diese Idee zeigt, dass Heuet viel mehr leistet als bloße Illustration. Er übersetzt in Bilder, hier etwa die "Namen" in eine visuelle Metapher.

Der Höhepunkt dieser Übersetzung ist die Sequenz zum Bois de Boulogne, die allein vierzehn Seiten füllt. Wie Heuet hier den Kontrast von Frühling (beim Besuch des Jugendlichen) und Herbst (bei der Rückkehr des Erwachsenen) inszeniert, ist ein Farbspektakel, das aber nichts Impressionistisches hat. In großen Bildkompositionen wie dem Vogelblick auf eine Wiese sind zahlreiche Objekte zu erkennen, die im erzählten Text vorkommen, Heuet aber nur ins Bild setzt. Hier wiederholen sich als winzige Details die Spiegelungen, die für Prousts ganzes Werk so wichtig sind und die Heuet zu einem Leitmotiv seiner Adaption gemacht hat - neben der Wiederkehr der Augen des Erzählers und den beigefarbenen Textkästen, deren Farbe an die Umschlaggestaltung der Bücher von Proust bei Gallimard denken lässt.

Und ganz zum Schluss liefert Heuet seinen besten Einfall: Er lässt die Bilder der letzten Seite verfärben und verwittern wie Herbstlaub im Bois de Boulogne, ach! wie die Jahre.

ANDREAS PLATTHAUS

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Staunenswert ist das Projekt, an dem der Franzose Stephane Heuet schon ein Weilchen sitzt und, wenn alles gut geht, für mehr oder minder den Rest seines Lebens noch sitzen wird. Er erarbeitet nämlich eine Comic-Version von Marcel Prousts Jahrhundertroman "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit". Im Original sind bereits fünf Bände erschienen, dieser hier ist der dritte in deutscher Übersetzung, nämlich der zweigeteilte Proust-Unterroman "Im Schatten junger Mädchenblüte". Heuet gewinnt, stellt der Rezensent Christian Schlüter fest, im Fortgang seiner Produktion neue Freiheiten. Er lässt souveräner als zu Beginn mehr Text einfach weg und räumt die ligne-claire-Bildflächen öfter mal frei. Das ist nur gut so, findet Schlüter, der auch den Umgang mit den Bildklischees lobt - schließlich sei Erinnerung als Wiederholung beziehungsweise die Frage der Wiederholbarkeit schon Prousts ureigenes Thema.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Wann kommt es im Leben eines Menschen dazu, dass er zu Marcel Prousts Riesenwerk greift? Wenn er in einem Buch lesen will wie in sich selbst.« Jochen Schmidt DIE ZEIT 20231127

»Reicht für einen literarisch exquisiten Hörwinter« Stuttgarter Nachrichten

Marcel Proust als Graphic Novel

„Ich war nicht alt genug und noch zu empfindsam, als dass ich schon auf das Verlangen hätte verzichten können, anderen zu gefallen und sie für mich zu gewinnen. Ich besaß nicht die noblere Gleichgültigkeit eines Mannes von Welt …

Mehr

Marcel Proust als Graphic Novel

„Ich war nicht alt genug und noch zu empfindsam, als dass ich schon auf das Verlangen hätte verzichten können, anderen zu gefallen und sie für mich zu gewinnen. Ich besaß nicht die noblere Gleichgültigkeit eines Mannes von Welt gegenüber den Personen im Speisesaal oder den jungen Herren und Damen auf der Strandpromenade …“ (Zitat Seite 13)

Inhalt

Um Marcels durch Asthma angegriffenen Gesundheit zu verbessern, fährt seine Großmutter mit ihm auf Sommerfrische in das Seebad Balbec. Endlich kann er im Ort Balbec selbst die Kirche besichtigen, von der ihm Swann erzählt hatte. Sie wohnen im Grand-Hotel von Balbec direkt am Meer und ordnen sich in den Tagesablauf der gesellschaftlichen Unterhaltungen, Ausflüge und gegenseitigen Einladungen ein.

Thema

1998 begann der französische Autor und Zeichner Stéphane Heuet, fasziniert vom Originalwerk von Marcel Proust, an einer Comic-Adaption zu arbeiten. Inzwischen liegen sieben Bücher auch in einer deutschen Ausgabe vor.

Umsetzung

Diese Graphic Novel orientiert sich an Band 2 „Im Schatten junger Mädchenblüte“ des Werkes „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ von Marcel Proust. Stéphane Heuet wählt bewusst die beiden wichtigsten Themen aus dem literarischen Vorbild aus, einerseits die impressionistischen Stimmungen des Meeres und der Landschaft des Seebades Balbec, andererseits die genauen, interessierten Beobachtungen des jungen Marcel. Detailliert wird das Verhalten der einzelnen Personen im Rahmen der strengen gesellschaftlichen Normen geschildert, die Mahlzeiten im Hotel, die Einladungen und der Tratsch. Bei diesen belebten Szenen mit vielen Figuren bleibt Stéphane Heuet dem Stil der Ligne claire treu.

Fazit

Dieser siebente Band der Graphic Novel nach „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ von Marcel Proust macht besonders durch seine Authentizität, die Vielfalt der Themen und Zeichnungen Spaß, da es immer wieder neue Details zu entdecken gibt.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Ich muss zugeben, mir dieses Mammutwerk nur aus einer Laune heraus, ohne groß etwas darüber zu wissen, gekauft zu haben.

Nach vier Wochen des Lesens bin ich bei Seite 1.000 angelangt und ratlos. Fragt mich jemand, was mich so sehr daran reizt, kann ich auf die schnelle keine Antwort …

Mehr

Ich muss zugeben, mir dieses Mammutwerk nur aus einer Laune heraus, ohne groß etwas darüber zu wissen, gekauft zu haben.

Nach vier Wochen des Lesens bin ich bei Seite 1.000 angelangt und ratlos. Fragt mich jemand, was mich so sehr daran reizt, kann ich auf die schnelle keine Antwort geben.

Dieses Werk ist teilweise sehr anstrengend zu lesen und äußerst langatmig. Gleichzeitig strahlt es aber eine unglaubliche Ruhe aus. Ich fühle mich einfach nur gut und entspannt beim Lesen. Regelmäßig ertappe ich mich dabei, wie sich ein seliges Lächeln auf meine Lippen schleicht. Die Lektüre entwickelt sogar regelrecht einen meditativen Charakter der mich nicht mehr losläßt. Was soll ich sagen? Ich kann kaum erwarten dieses Meisterwerk durchgelesen zu haben!

Weniger

Antworten 14 von 14 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 14 von 14 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Proust als Graphic Novel

„Meine Mutter jedoch verstand das sehr gut; sie wusste, dass ein großer Teil des Vergnügens, das eine Frau daran findet, in ein anderes Milieu als ihr bisheriges einzudringen, ihr abgehen würde, wenn sie nicht ihre alten Bekanntschaften von den …

Mehr

Proust als Graphic Novel

„Meine Mutter jedoch verstand das sehr gut; sie wusste, dass ein großer Teil des Vergnügens, das eine Frau daran findet, in ein anderes Milieu als ihr bisheriges einzudringen, ihr abgehen würde, wenn sie nicht ihre alten Bekanntschaften von den verhältnismäßig glänzenden Beziehungen, die an ihre Stelle getreten sind, in Kenntnis setzen könnte.“ (Zitat Seite 41)

Inhalt

Marcel erinnert sich an seinen ersten Theaterbesuch. Mit seiner Großmutter sah er eine Aufführung mit der berühmten Schauspielerin Mme Berma als Phädra. Im Mittelpunkt dieses fünften Buches der Umsetzung des Werkes von Proust als Graphic Novel steht jedoch der kultivierte Herr Swann, der frühere Freund von Marcels Eltern, der durch seine Ehe mit Odette auf seinen gesellschaftlichen Status verzichtet hatte und vor allem das Mädchen Gilberte, die Tochter des Paares. Denn Marcel ist in Gilberte verliebt. Auch die gesellschaftspolitischen Schwerpunkte, die der junge Marcel sehr genau beobachtet und den vielen Gesprächen mit seinen Eltern und deren Gästen entnimmt, sind hier grafisch und textlich umgesetzt.

Thema

1998 begann der französische Autor und Zeichner Stéphane Heuet, fasziniert vom Originalwerk von Marcel Proust, an einer Comic-Adaption zu arbeiten. Inzwischen liegen sieben Bücher auch in einer deutschen Ausgabe vor.

Umsetzung

Diese Graphic Novel orientiert sich an den Bänden 1 und 2 des Werkes „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ von Marcel Proust. Auch in dieser Graphic Novel überzeugt Stéphane Heuet durch die Auswahl der Themen und Szenen und gibt es ein interessantes Zeitbild der gehobenen Gesellschaft des Fin de siècle in Frankreich. Der Stil der Zeichnungen passt in diese Zeit, die Vorbilder sind die Impressionisten, vor allem die Sammlungen des Musée d’Orsay, die jedoch im Stil der Ligne claire umgesetzt werden.

Fazit

Auch dieser fünfte Band der Graphic Novel nach „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ von Marcel Proust macht viel Freude und überzeugt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für