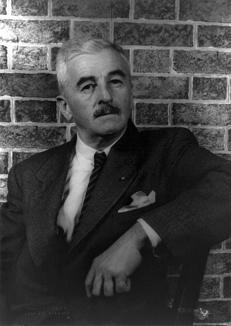

William Faulkner

Gebundenes Buch

Als ich im Sterben lag

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Die Legende von Addie Bundren beginnt und endet am selben Ort: in Yoknapatawpha County. Vier Tage nach ihrem Tod - die Bussarde kreisen schon - machen sich die Hinterbliebenen auf den Weg in die entfernt gelegene Kreisstadt Jefferson. Denn Addie hat ihrem Mann Anse das Versprechen abgenommen, sie im Grab der Ihrigen beizusetzen. Doch auf dem Weg gerät der Leichenzug in immer neue Schwierigkeiten: Im Hochwasser stürzt eine Brücke ein; bei der Durchquerung des Flusses gehen Fuhrwerk und Sarg beinahe verloren. Und zu allem Unglück bricht sich der älteste Sohn, Cash, das bereits verkrüppelte...

Die Legende von Addie Bundren beginnt und endet am selben Ort: in Yoknapatawpha County. Vier Tage nach ihrem Tod - die Bussarde kreisen schon - machen sich die Hinterbliebenen auf den Weg in die entfernt gelegene Kreisstadt Jefferson. Denn Addie hat ihrem Mann Anse das Versprechen abgenommen, sie im Grab der Ihrigen beizusetzen. Doch auf dem Weg gerät der Leichenzug in immer neue Schwierigkeiten: Im Hochwasser stürzt eine Brücke ein; bei der Durchquerung des Flusses gehen Fuhrwerk und Sarg beinahe verloren. Und zu allem Unglück bricht sich der älteste Sohn, Cash, das bereits verkrüppelte Bein, während Dewey Dell, die einzige Tochter, neben der Verantwortung für den Jüngsten an einem eigenen Geheimnis schon schwer genug zu tragen hat. In wechselnden Kapiteln kommen die engsten Angehörigen zu Wort, aber auch Freunde und Nachbarn, der Arzt und der Pastor. Und irgendwann erhebt sogar die Verstorbene selbst die Stimme - bis am Ende dieser tragikomischen letzten Reise Lügen, Hoffnungen und Zwistigkeiten, kurz: die wahren Familienzusammenhänge, offenliegen. Faulkner selbst bezeichnete diesen 1930 erstmals erschienenen Roman als seinen besten, und seine Leser stimmen bis heute mit ihm überein. «Als ich im Sterben lag» ist ein Klassiker der Weltliteratur - überreich an eindringlichen Charakteren und Stimmungen, angesiedelt in der vielleicht berühmtesten fiktiven Landschaft der modernen Literatur.

William Faulkner, am 25. September 1897 in Albany, Mississippi, als William Cuthbert Falkner geboren, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Neben seinem umfänglichen Werk, einer Chronik von Glanz und Verfall der Südstaaten, verfasste er Drehbücher, unter anderem zu Raymond Chandlers 'The Big Sleep' und Ernest Hemingways 'To Have and Have Not', beide unter der Regie von Howard Hawks. Faulkner wurde zweimal mit dem Pulitzer-Preis und dem O'Henry Award ausgezeichnet, erhielt den National Book Award und 1950 den Nobelpreis für Literatur. Er starb am 6. Juli 1962. Maria Carlsson ist seit Ende der Fünfzigerjahre als Übersetzerin angloamerikanischer belletristischer Werke tätig. Sie ist vor allem mit den Übertragungen der Romane und Erzählungen John Updikes hervorgetreten. 1994 wurde sie mit dem Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Preis und 2oo2 mit dem Helmut-M. Braem-Übersetzerpreis ausgezeichnet.

Produktdetails

- Verlag: Rowohlt, Hamburg

- Originaltitel: As I lay dying

- Artikelnr. des Verlages: 18933

- 2. Aufl.

- Seitenzahl: 256

- Erscheinungstermin: 2. Juli 2012

- Deutsch

- Abmessung: 211mm x 136mm x 25mm

- Gewicht: 350g

- ISBN-13: 9783498021337

- ISBN-10: 3498021338

- Artikelnr.: 34504105

Herstellerkennzeichnung

Rowohlt Verlag GmbH

Kirchenallee 19

20099 Hamburg

info@rowohlt.de

www.rowohlt.de

+49 (040) 7272-0

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

William Faulkners Roman "Als ich im Sterben lag" von 1930 ist ein "schmales Meisterwerk", in dem sich die ganze sprachliche und erfinderische Pracht des Autors offenbart, schwärmt Paul Ingendaay. Die Geschichte einer armen Südstaatenfamilie, die den Sarg der toten Mutter unter widrigen Umständen in eine vierzig Meilen entfernte Kreisstadt überführt, sei "grell, komisch und verrückt" - der Rezensent würde sich für eine Verfilmung die Coen-Brüder wünschen. Durch seine multiperspektivische Erzählweise etabliere der Roman darüber hinaus Faulkner als bedeutenden Vertreter der literarischen Moderne. Ausführlich geht der Rezensent auf Maria Carlssons Neuübertragung ein, vollzieht an Beispielen ihre zunächst eigenwillig anmutenden Entscheidungen nach und kommt schließlich zum Ergebnis: besser gehts nicht. Die Übersetzung sei nicht bloß "angemessen", sondern brilliant, "ein Faulkner für die kommenden Jahrzehnte".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.07.2012

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.07.2012Frischer Wind in den Wirbelsturm der Stimmen

Heute vor fünfzig Jahren starb der amerikanische Schriftsteller William Faulkner. Und pünktlich zu diesem Anlass erscheint sein Roman "Als ich im Sterben lag" in einer großartigen deutschen Neuübersetzung.

Zu den erstaunlichsten Seiten von William Faulkners Kunst gehört, dass sie die Fährnisse von einfachen, manchmal primitiven oder sogar ziemlich abstoßenden Charakteren ohne sichtbare Anstrengung in großes Epos verwandelt. Was, diese Leute sollte man mögen? Natürlich ist es der Autor selbst, der um die "armen Weißen" des amerikanischen Südens - heute sagen wir dazu white trash - diese grandiose Wortmusik veranstaltet, die so bibel- und mythengesättigt ist, wie man es

Heute vor fünfzig Jahren starb der amerikanische Schriftsteller William Faulkner. Und pünktlich zu diesem Anlass erscheint sein Roman "Als ich im Sterben lag" in einer großartigen deutschen Neuübersetzung.

Zu den erstaunlichsten Seiten von William Faulkners Kunst gehört, dass sie die Fährnisse von einfachen, manchmal primitiven oder sogar ziemlich abstoßenden Charakteren ohne sichtbare Anstrengung in großes Epos verwandelt. Was, diese Leute sollte man mögen? Natürlich ist es der Autor selbst, der um die "armen Weißen" des amerikanischen Südens - heute sagen wir dazu white trash - diese grandiose Wortmusik veranstaltet, die so bibel- und mythengesättigt ist, wie man es

Mehr anzeigen

sonst allenfalls bei T. S. Eliot erlebt. Doch fehlt Faulkners Romanen alles Akademische: Seine Menschen, wenn sie denn überhaupt lesen und schreiben können, sind schweigsame Bauern, in deren Zähigkeit sich Jahrhunderte von agrarischem Überlebenswillen abgelagert haben, so dass man sich diese Figuren zu allen Zeiten, in allen heißen Landstrichen der Erde vorstellen könnte.

Nehmen wir "Als ich im Sterben lag", ein schmales Meisterwerk aus dem Jahr 1930, das jetzt bei Rowohlt in neuer Übersetzung erschienen ist: Der Farmer Anse Bundren und seine fünf Kinder wollen die Leiche von Addie, der Ehefrau und Mutter, in die vierzig Meilen entfernte Kreisstadt Jefferson schaffen, damit sie dort, "bei ihren Leuten", begraben werden kann. Er habe ihr das Versprechen gegeben, wiederholt der alte Bundren, der sich bei der Gelegenheit gleich ein neues Gebiss verpassen lassen will, und da er ein frommer, störrischer Mann ist, nicht mit den Wassern des Geistes gesegnet, aber immer mit einem Bibelspruch auf den Lippen, muss die ganze Familie mit dem Maultierkarren los. Und das, wo ein schlimmes Unwetter heraufzieht. Addies Leichnam, um es mal vorsichtig auszudrücken, ist schon nicht mehr ganz frisch, als sich die Bundrens mit ihrer delikaten Fracht in Bewegung setzen.

"Ich nahm diese Familie", hat Faulkner später mit einer gewissen Schlitzohrigkeit gesagt, "und unterwarf sie den größten Katastrophen, die der Mensch erleiden kann, Flut und Feuer - das ist alles." In sechs Wochen habe er die Geschichte niedergeschrieben, ohne nur ein Wort zu ändern, so die Legende. Was nicht stimmt, wie das Manuskript beweist. Doch der Zeitrahmen kommt ungefähr hin, und Faulkner sah Anfang und Ende seines Romans offenbar so deutlich vor sich, dass er das Schreiben während der Nachtschicht im Kohlekraftwerk auf einer umgestülpten Schubkarre erledigen konnte.

Berühmt wurde "Als ich im Sterben lag" durch seine multiperspektivisch zersplitterte Erzählweise, ein Wasserzeichen der literarischen Moderne. Gerade dadurch, dass sie dem Leser manches vorenthält, aktiviert diese Methode seine Spekulationen, treibt die Phantasie in verschiedene Richtungen und lädt das Erzählte mit zusätzlicher Bedeutung auf. Fünfzehn Figuren teilen sich 59 Kapitel, die zwischen acht Seiten und einem einzigen Satz lang sind, jedes Kapitel ist mit dem Namen des Ich-Erzählers überschrieben.

Meistens erzählt Darl, der zweitälteste Sohn, dann der kleine Vardaman, dessen traumatische Reaktion auf den Tod der Mutter kaum einer in der Familie kapiert; selbst ein Monolog der toten Addie treibt herein, aber woher eigentlich? Dazu gibt es Versionen der Nachbarn, der bigotten Nachbarsfrau, all jener Figuren, deren Existenz Faulkner im Lauf seiner sechzehn Bücher umfassenden Geschichte des fiktiven Yoknapatawpha County (im vorliegenden Roman wird der Landstrich erstmals namentlich erwähnt) liebevoll ausmalte und sogar mit einer handgezeichneten Landkarte versorgte, damit es an der Realität dieser Gegend im nördlichen Mississippi keinen Zweifel geben konnte. Auf der Karte stand vermerkt: "Alleiniger Besitzer und Eigentümer: William Faulkner". Ein Bewunderer wie Gabriel García Márquez lernte daran, was eine mythische Landschaft ist, und erschuf sich mit dem kolumbianischen Karibiknest Macondo seine eigene.

"Als ich im Sterben lag" zeichnet nicht nur psychologische Grundmuster und sprachliche Ticks der Sprecher nach, der Roman baut auch in Kollektivarbeit eine Geschichte zusammen, die nie zu einer gemeinsamen wird, weil sie für jeden - und für jeden auf andere Weise - von Wissenslücken und bedrückenden Geheimnissen durchsetzt ist. Scham, Schuld und Schweigen hüllen die Bundrens ein, jeder kämpft für sich allein, und jeder hat sein eigenes Motiv, die Wahnsinnsreise zu unternehmen. Dewey Dell etwa, die Tochter, will in Jefferson eine Abtreibung vornehmen lassen. Das stille Kraftzentrum des Romans ist die Mutter, die ihren Mann nicht mehr geliebt und sich auf eine Affäre mit dem Prediger eingelassen hat (dem Vater des dritten Sohns). Sie eint und trennt die Familie zugleich, im Leben wie im Sterben.

Es ist nicht allgemein bekannt, wie grell, komisch und verrückt Faulkner sein kann: Hier nimmt er eine Leiche, tut sie in den Sarg, den Cash, der Älteste, hingebungsvoll geschreinert hat, wirft die ganze Fuhre in den angeschwollenen Fluss (bald treiben die Maultiere kieloben, und der tapfere Schreiner kann nicht schwimmen), lässt die ramponierte Kiste irgendwie herauszerren, auch das Schreinerwerkzeug wird aus dem Wasser gefischt, und weiter geht die Fahrt, während der Leichnam allmählich streng zu riechen beginnt und Bussarde über dem Bundren-Clan kreisen. Mag sein, dass die groteske Stümperei manchen an griechische Tragödie erinnert, wie unsere Altvordern einmal schrieben, aber zur Verfilmung würde man sich die Coen-Brüder wünschen. Aber genug; wir müssen von der Übersetzung reden.

Maria Carlsson verblüfft uns gleich in der ersten Zeile. Dort schreibt sie "obgleich" statt "obwohl", und man fragt sich, warum sie nicht "obschon" geschrieben hat. Über diesen drei Varianten könnte man irre werden, wenn man wollte. Was haben wir für eine schöne, reiche Sprache! Beim Weiterlesen wird klar, dass sich die Übersetzerin über alles Gedanken gemacht hat. Sie will den Text zum Beispiel lakonisch halten, also steht dort der Genitiv "des Pferds", nicht "des Pferdes", "des Kleids", nicht "des Kleides", bei manchen Figuren auch "sag ich" oder "sie gehn", aber nicht bei allen. Arte povera in der Sprache, um der Knappheit des Englischen gerecht zu werden.

Andererseits, so darf man vermuten, mag Maria Carlsson keine Marotten, und weil sie ein halbes Jahrhundert lang bewundernswert John Updike übersetzt hat, muss sie niemandem mehr etwas beweisen. Sie weiß, dass Faulkners Rhetorik nur mit Krampf vollständig ins Deutsche zu retten wäre, und würde man das wollen? Man müsste viel Heidegger hineinpumpen, um Faulkners bäuerliche Meditationen von Sein und Zeit nachzubuchstabieren. Also sucht die Übersetzerin nach Texttreue, die sich vertreten lässt, und wahrscheinlich hat sie einen Sinn für Ebenmaß, den sie ungern betrügen würde. Glücklicherweise versucht sie nicht, das Südstaaten-Idiom der Figuren ins Berlinerische oder Bayerische oder Kölsch zu überführen. Hat es in literarischen Übersetzungen alles schon gegeben.

Das Ergebnis ist eine brillante Neuübertragung, ein Faulkner für die kommenden Jahrzehnte. Maria Carlsson schafft um größtmöglicher Schönheit willen größtmögliche Ordnung bei größtmöglicher Genauigkeit, und wer das mit einem abgegriffenen Übersetzerlob als "angemessen" bezeichnen wollte, täte ihr unrecht: Das ist nicht "angemessen", als wäre dafür eine Gussform zur Hand. Darauf muss man selbst kommen. Und dann auch in der Lage sein, es zu verwirklichen.

PAUL INGENDAAY

William Faulkner: "Als ich im Sterben lag". Roman.

Aus dem Englischen von Maria Carlsson. Rowohlt Verlag, Reinbek 2012. 256 S., geb., 19,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Nehmen wir "Als ich im Sterben lag", ein schmales Meisterwerk aus dem Jahr 1930, das jetzt bei Rowohlt in neuer Übersetzung erschienen ist: Der Farmer Anse Bundren und seine fünf Kinder wollen die Leiche von Addie, der Ehefrau und Mutter, in die vierzig Meilen entfernte Kreisstadt Jefferson schaffen, damit sie dort, "bei ihren Leuten", begraben werden kann. Er habe ihr das Versprechen gegeben, wiederholt der alte Bundren, der sich bei der Gelegenheit gleich ein neues Gebiss verpassen lassen will, und da er ein frommer, störrischer Mann ist, nicht mit den Wassern des Geistes gesegnet, aber immer mit einem Bibelspruch auf den Lippen, muss die ganze Familie mit dem Maultierkarren los. Und das, wo ein schlimmes Unwetter heraufzieht. Addies Leichnam, um es mal vorsichtig auszudrücken, ist schon nicht mehr ganz frisch, als sich die Bundrens mit ihrer delikaten Fracht in Bewegung setzen.

"Ich nahm diese Familie", hat Faulkner später mit einer gewissen Schlitzohrigkeit gesagt, "und unterwarf sie den größten Katastrophen, die der Mensch erleiden kann, Flut und Feuer - das ist alles." In sechs Wochen habe er die Geschichte niedergeschrieben, ohne nur ein Wort zu ändern, so die Legende. Was nicht stimmt, wie das Manuskript beweist. Doch der Zeitrahmen kommt ungefähr hin, und Faulkner sah Anfang und Ende seines Romans offenbar so deutlich vor sich, dass er das Schreiben während der Nachtschicht im Kohlekraftwerk auf einer umgestülpten Schubkarre erledigen konnte.

Berühmt wurde "Als ich im Sterben lag" durch seine multiperspektivisch zersplitterte Erzählweise, ein Wasserzeichen der literarischen Moderne. Gerade dadurch, dass sie dem Leser manches vorenthält, aktiviert diese Methode seine Spekulationen, treibt die Phantasie in verschiedene Richtungen und lädt das Erzählte mit zusätzlicher Bedeutung auf. Fünfzehn Figuren teilen sich 59 Kapitel, die zwischen acht Seiten und einem einzigen Satz lang sind, jedes Kapitel ist mit dem Namen des Ich-Erzählers überschrieben.

Meistens erzählt Darl, der zweitälteste Sohn, dann der kleine Vardaman, dessen traumatische Reaktion auf den Tod der Mutter kaum einer in der Familie kapiert; selbst ein Monolog der toten Addie treibt herein, aber woher eigentlich? Dazu gibt es Versionen der Nachbarn, der bigotten Nachbarsfrau, all jener Figuren, deren Existenz Faulkner im Lauf seiner sechzehn Bücher umfassenden Geschichte des fiktiven Yoknapatawpha County (im vorliegenden Roman wird der Landstrich erstmals namentlich erwähnt) liebevoll ausmalte und sogar mit einer handgezeichneten Landkarte versorgte, damit es an der Realität dieser Gegend im nördlichen Mississippi keinen Zweifel geben konnte. Auf der Karte stand vermerkt: "Alleiniger Besitzer und Eigentümer: William Faulkner". Ein Bewunderer wie Gabriel García Márquez lernte daran, was eine mythische Landschaft ist, und erschuf sich mit dem kolumbianischen Karibiknest Macondo seine eigene.

"Als ich im Sterben lag" zeichnet nicht nur psychologische Grundmuster und sprachliche Ticks der Sprecher nach, der Roman baut auch in Kollektivarbeit eine Geschichte zusammen, die nie zu einer gemeinsamen wird, weil sie für jeden - und für jeden auf andere Weise - von Wissenslücken und bedrückenden Geheimnissen durchsetzt ist. Scham, Schuld und Schweigen hüllen die Bundrens ein, jeder kämpft für sich allein, und jeder hat sein eigenes Motiv, die Wahnsinnsreise zu unternehmen. Dewey Dell etwa, die Tochter, will in Jefferson eine Abtreibung vornehmen lassen. Das stille Kraftzentrum des Romans ist die Mutter, die ihren Mann nicht mehr geliebt und sich auf eine Affäre mit dem Prediger eingelassen hat (dem Vater des dritten Sohns). Sie eint und trennt die Familie zugleich, im Leben wie im Sterben.

Es ist nicht allgemein bekannt, wie grell, komisch und verrückt Faulkner sein kann: Hier nimmt er eine Leiche, tut sie in den Sarg, den Cash, der Älteste, hingebungsvoll geschreinert hat, wirft die ganze Fuhre in den angeschwollenen Fluss (bald treiben die Maultiere kieloben, und der tapfere Schreiner kann nicht schwimmen), lässt die ramponierte Kiste irgendwie herauszerren, auch das Schreinerwerkzeug wird aus dem Wasser gefischt, und weiter geht die Fahrt, während der Leichnam allmählich streng zu riechen beginnt und Bussarde über dem Bundren-Clan kreisen. Mag sein, dass die groteske Stümperei manchen an griechische Tragödie erinnert, wie unsere Altvordern einmal schrieben, aber zur Verfilmung würde man sich die Coen-Brüder wünschen. Aber genug; wir müssen von der Übersetzung reden.

Maria Carlsson verblüfft uns gleich in der ersten Zeile. Dort schreibt sie "obgleich" statt "obwohl", und man fragt sich, warum sie nicht "obschon" geschrieben hat. Über diesen drei Varianten könnte man irre werden, wenn man wollte. Was haben wir für eine schöne, reiche Sprache! Beim Weiterlesen wird klar, dass sich die Übersetzerin über alles Gedanken gemacht hat. Sie will den Text zum Beispiel lakonisch halten, also steht dort der Genitiv "des Pferds", nicht "des Pferdes", "des Kleids", nicht "des Kleides", bei manchen Figuren auch "sag ich" oder "sie gehn", aber nicht bei allen. Arte povera in der Sprache, um der Knappheit des Englischen gerecht zu werden.

Andererseits, so darf man vermuten, mag Maria Carlsson keine Marotten, und weil sie ein halbes Jahrhundert lang bewundernswert John Updike übersetzt hat, muss sie niemandem mehr etwas beweisen. Sie weiß, dass Faulkners Rhetorik nur mit Krampf vollständig ins Deutsche zu retten wäre, und würde man das wollen? Man müsste viel Heidegger hineinpumpen, um Faulkners bäuerliche Meditationen von Sein und Zeit nachzubuchstabieren. Also sucht die Übersetzerin nach Texttreue, die sich vertreten lässt, und wahrscheinlich hat sie einen Sinn für Ebenmaß, den sie ungern betrügen würde. Glücklicherweise versucht sie nicht, das Südstaaten-Idiom der Figuren ins Berlinerische oder Bayerische oder Kölsch zu überführen. Hat es in literarischen Übersetzungen alles schon gegeben.

Das Ergebnis ist eine brillante Neuübertragung, ein Faulkner für die kommenden Jahrzehnte. Maria Carlsson schafft um größtmöglicher Schönheit willen größtmögliche Ordnung bei größtmöglicher Genauigkeit, und wer das mit einem abgegriffenen Übersetzerlob als "angemessen" bezeichnen wollte, täte ihr unrecht: Das ist nicht "angemessen", als wäre dafür eine Gussform zur Hand. Darauf muss man selbst kommen. Und dann auch in der Lage sein, es zu verwirklichen.

PAUL INGENDAAY

William Faulkner: "Als ich im Sterben lag". Roman.

Aus dem Englischen von Maria Carlsson. Rowohlt Verlag, Reinbek 2012. 256 S., geb., 19,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

"William Faulkner darf als eines der sieben stilistischen Weltwunder des 20. Jahrhunderts bezeichnet werden." -- Neue Zürcher Zeitung

"Faulkner selbst bezeichnete Als ich im Sterben lag als sein bestes Werk. Es hat tatsächlich etwas Zeitlos-Mythisches." -- Helmut Böttiger, Deutschlandradio Kultur

"Eine brillante Neuübertragung, ein Faulkner für die kommenden Jahrzehnte." -- Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Man liest und staunt und lacht und weint." -- Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung

"Ebenso atemberaubend wie das Geschehen ist Faulkners Sprache." -- Dresdner Neueste Nachrichten

"Ein Held der literarischen Moderne." -- Die Welt

"Faulkner selbst bezeichnete Als ich im Sterben lag als sein bestes Werk. Es hat tatsächlich etwas Zeitlos-Mythisches." -- Helmut Böttiger, Deutschlandradio Kultur

"Eine brillante Neuübertragung, ein Faulkner für die kommenden Jahrzehnte." -- Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Man liest und staunt und lacht und weint." -- Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung

"Ebenso atemberaubend wie das Geschehen ist Faulkners Sprache." -- Dresdner Neueste Nachrichten

"Ein Held der literarischen Moderne." -- Die Welt

Ein Held der literarischen Moderne. Die Welt

Broschiertes Buch

„Als ich im Sterben lag“ ist der wohl ungewöhnlichste, aber auch einer der wichtigsten Romane William Faulkners (1897-1962). Der Nobelpreisträger selbst bezeichnete diesen 1930 erschienenen Roman als seinen besten. Und wahrlich, diese nicht einmal 200 Seiten stecken voller …

Mehr

„Als ich im Sterben lag“ ist der wohl ungewöhnlichste, aber auch einer der wichtigsten Romane William Faulkners (1897-1962). Der Nobelpreisträger selbst bezeichnete diesen 1930 erschienenen Roman als seinen besten. Und wahrlich, diese nicht einmal 200 Seiten stecken voller Lebensweisheiten und psychologischer Studien, dass man nicht an das literarische Werk eines 33jährigen glauben möchte.

Erzählt wird der ereignisreiche und wochenlange Leichenzug einer armen weißen Farmersfamilie, jedoch nicht in einem fortlaufenden Prosatext, sondern in ca. sechzig kurzen Abschnitten, meist inneren Monologen der Beteiligten oder der zufällig diesem merkwürdigen Zug begegneten Personen.

Addie Bundren, die Matriarchin der Farmersfamilie, liegt im Sterben. Noch auf dem Totenbett nimmt sie ihrem Mann Anse das Versprechen ab, sie in ihrem Heimatort Jefferson beizusetzen, wo ihre Sippe heute immer noch lebt. Erst vier Tage nach Addies Tod bricht die Familie mit dem Sarg auf, dabei hegt jedes Mitglied eigene Interessen. Der zahnlose Familienvater Anse will die Reise z.B. dazu nutzen, um ein neues Gebiss zu bekommen; während seine Tochter Geld für eine Abtreibung auftreiben will.

Vom Sargbau über den Verkauf einer Fuhre Holz und den beginnenden Regen, der die Flüsse über die Ufer treten lässt, berichten die Familienmitglieder. Im Mittelpunkt steht natürlich der Leichenzug ins nur vierzig Meilen entfernte Jefferson, der aber zu einer beschwerlichen Reise mit einem Mauleselgespann wird.

Da berichten die drei Söhne Cash, Darl und Jewel sowie die schwangere Tochter Dewey Dell von ihren Erlebnissen in der Vergangenheit und während des bizarren Unternehmens. Hindernisse und Unglücksfälle beherrschen den makabren Leichenzug durch das fiktive Yoknapatawpha: im Mississippi-Hochwasser stürzt eine Brücke ein - dabei gehen fast Fuhrwerk und Sarg verloren -, außerdem bricht sich Cash sein bereits verkrüppeltes Bein, das man notdürftig mit Zement schient. Dennoch muss es immer weitergehen, denn irgendwie scheint der Geist der toten Addie wie ein Befehl über ihnen zu schweben. Und so lässt Faulkner selbst die Verstorbene einmal zu Wort kommen.

Der Leichenzug und die Geschichten der Bundrens bilden zwar den Hauptstrang der Romanhandlung, aber immer wieder berichten auch Personen außerhalb der Familie von ihren Begegnungen mit den Bundrens, so der Arzt, Nachbarn, Drugstore-Inhaber oder der Pastor, der wahrscheinlich früher mit Addie ein Verhältnis hatte.

Nachdem Addie begraben wurde, geht das Leben der Familie mit allem Unglück oder Glück weiter: Darl kommt ins Irrenhaus, Cash verliert vielleicht sein Bein, Anse nimmt das Geld seiner Tochter, das sie heimlich für eine Abtreibung beiseite gelegt hat. Er verschwindet damit und kommt nicht nur mit einem Gebiss sondern auch mit einer neuen Frau zurück.

Fazit: „Als ich im Sterben lag“ ist ein Höhepunkt im Schaffen William Faulkners, der sich hier als ein hervorragender Kenner des menschlichen Lebens zeigt.

Manfred Orlick

Weniger

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Großartiges Buch – miserable Übersetzung: Maria Carlsson sind reihenweise Schnitzer unterlaufen, zudem hat sie von der alten Hess/Schünemann-Übersetzung hemmungslos abgeschrieben, mit der Folge, dass etliche der schlimmsten Pannen auch in dieser angeblichen …

Mehr

Großartiges Buch – miserable Übersetzung: Maria Carlsson sind reihenweise Schnitzer unterlaufen, zudem hat sie von der alten Hess/Schünemann-Übersetzung hemmungslos abgeschrieben, mit der Folge, dass etliche der schlimmsten Pannen auch in dieser angeblichen Neuübersetzung wieder auftauchen. Fünf Beispiele:

1. Gleich auf der ersten Seite des Buches ist (neue wie alte Ü.) von „grünen Reihen abgeernteter Baumwollstauden“ die Rede. Damit ist das Geschehen sogleich in die falsche Jahreszeit versetzt, denn „green rows of laidby cotton“ sind keine Felder nach, sondern vor der Baumwollernte, denn „laidby“ ist ein Feld, das bis zum endgültigen Reifen der Früchte nicht mehr bearbeitet werden muss.

2. Als der kleine Vardaman den übergroßen Fisch anschleppt, kommentiert dies der Nachbar mit einer Hyperbole. Die rhetorische Figur der Übertreibung wird von Carlsson nicht erkannt, und daher reimt sie sich einfach etwas zusammen: Aus „hog“, „Sau“, wird „Schweinsfisch“ (alte Ü.) bzw. „Katzenfisch“ (neue Ü.), und statt: „Was’n das?“, sag ich. „Ne Sau? Wo hast du die denn her?“, für: „What’s that?“ I say. „A hog? Where’d you get it?“, heißt es bei Carlsson: „Was ist das?“, frag ich. „Ein Katzenfisch? Wo hast du ihn gefangen?“

3. Als Doktor Peabody, der dem besorgten Anse versichert hat, von Zahlungsunfähigen kein Geld für Behandlungen zu verlangen, sich darüber ereifert, dass er in seinem Alter und bei seinem Übergewicht auf dem Weg zu seiner Patientin noch mühsam mit Hilfe eines Seils einen Hang hinaufbefördert werden muss, meint er bei sich: „I reckon it’s because I must reach the fifty thousand dollar mark of dead accounts on my books before I can quit.“ Carlsson kupfert die alte Übersetzung einfach ab und macht aus „dead accounts“, aus Konten ohne Umsätze, „Totenscheine“, und aus dem selbstironischen „Ich schätze, weil ich erst 50.000 Dollar Außenstände in meinen Büchern stehen haben muss, bevor ich aufhören kann“ wird bei ihr: „Wahrscheinlich weil ich mit den Totenscheinen die Fünfzigtausend Dollar Marke erreichen müsste, bevor ich aufhören kann.“

4. Besonders ärgerlich ist, dass "I want to be beholden to none", eine Wendung mit der Anse immer wieder ausdrückt, keine fremde Hilfe annehmen zu wollen, immer wieder als "ich will von niemand gesehen werden" übersetzt wird, mit dem Ergebnis, dass es bei Carlsson und ihren Vorgängern heißt, Anse wolle beim Begraben der Leiche seiner Frau nicht gesehen werden, während Anse damit nur klar machen will, warum er und seine Söhne das Loch für den Sarg selbst ausheben werden. Ein Blick ins Wörterbuch hätte Carlsson belehrt, dass "to be beholden" auch "verpflichtet sein", "dankbar sein" heißt, und hätte sie Faulkners Text verstanden, hätte sie gemerkt, dass "to be beholden" in diesem Buch immer mit "verpflichtet sein" zu übersetzen ist, da es wesentlich zur Charakterisierung von Anse dient.

5. Als Addie Bundren gestorben ist, ist ihr Sohn Vardaman völlig verwirrt von all der Aufregung schließlich so todmüde, „that [...] his face looked like one of these here Christmas masts that had done been buried a while and then dug up“. „Christmas masts“?? Wie man leicht eruieren kann, hat Faulkner selbst auf diese Frage in einem Radiointerview erklärt, dass es sich dabei um die Masken handele, die Kinder vor Halloween und Weihnachten in den Läden kaufen können, und dass man in Mississippi, wo sein Buch spielt, eben „masts“ sage statt „masks“. Carlsson schreibt von ihren Vorgängern wieder einmal ab und macht aus einem Gesicht, das aussieht wie eine Weihnachts- oder besser: Halloweenmaske, die in der Erde gelegen hat, eines, das aussieht wie Weihnachtsgänse, die in der Erde begraben waren!

Kritiker lesen Übersetzungen höchst selten wirklich gründlich und vergleichend (Ingendaay tut es offensichtlich nicht). Carlssons Updike-Übersetzungen wurden nie wirklich auf den Prüfstand gelegt, und ihr Versagen bei der Übersetzung von Nabokovs „Lolita“ ist praktisch aktenkundig.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für