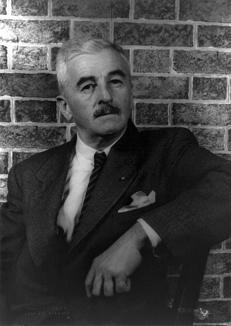

William Faulkner

Broschiertes Buch

Als ich im Sterben lag

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Als die Matriarchin Addie Bundren im Sterben lag, verlangte sie, in ihrer Heimatstadt Jefferson begraben zu werden. Der Leichenzug der 'armen weißen' Familie - erzählt aus stets wechselnden Perspektiven - ist ein mit sardonischem Humor sich selbst darstellendes Pandämonium.

William Faulkner wurde 1897 in New Albany (Mississippi) geboren. Er arbeitete in einer New Yorker Buchhandlung und für eine New Orleanser Zeitung. Es folgten Reisen nach Europa und Asien und längere Aufenthalte in Hollywood, wo er sich als Drehbuchautor einen Namen machte. 1949 wurde William Faulkner der Nobelpreis für Literatur zuerkannt. Er starb 1962 an den Folgen eines Reitunfalls.

Produktdetails

- detebe

- Verlag: Diogenes

- Originaltitel: As I Lay Dying

- Artikelnr. des Verlages: 562/20077

- 08. Aufl.

- Seitenzahl: 176

- Erscheinungstermin: Juni 2012

- Deutsch

- Abmessung: 181mm x 114mm x 12mm

- Gewicht: 154g

- ISBN-13: 9783257200775

- ISBN-10: 3257200773

- Artikelnr.: 00209326

Herstellerkennzeichnung

Diogenes Verlag AG

Reinhard-Mohn-Straße 100

33333 Gütersloh

vertrieb@diogenes.ch

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Das doppelte Erscheinen von William Faulkners 1930 erschienenen Roman "As I Lay Dying" auf Deutsch nutzt Angela Schader zu einer vergleichenden Untersuchung der Neuübersetzung durch Maria Carlsson mit der Wiederauflage der 1961 publizierten Übersetzung von Albert Hess und Peter Schünemann. Die besondere Herausforderung in Faulkners Roman besteht in der Vielfalt der Sprechweisen der Protagonisten, der die deutschen Fassungen auf unterschiedliche Weise Rechnung tragen, wie die Rezensentin betont. Carlsson setzt vor allem auf "sprachliche Eleganz", der aber mitunter die Differenzierung der einzelnen Figuren zum Opfer fällt und die manchmal auch einfach zu "brav" rüberkommt, wie Schader kritisiert. In der Fassung von 1961 dagegen findet sie die Versuche, die Figuren in Regionalidiom sprechen zu lassen und auch inneren Monologen mit sparsamer Interpunktion gerecht zu werden, recht überzeugend, auch wenn manches etwas angestaubt wirkt. Übertragungsfehler wurden in der Neuübersetzung zwar ausgebügelt, dafür haben sich auch neue Schnitzer eingeschlichen, so die Rezensentin, die es aber grundsätzlich erfreulich findet, dass der amerikanische Autor zu seinem 50. Todestag mit gleich zwei deutschen Ausgaben seines Romans geehrt wird.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"William Faulkner darf als eines der sieben stilistischen Weltwunder des 20. Jahrhunderts bezeichnet werden." -- Neue Zürcher Zeitung

"Faulkner selbst bezeichnete Als ich im Sterben lag als sein bestes Werk. Es hat tatsächlich etwas Zeitlos-Mythisches." -- Helmut Böttiger, Deutschlandradio Kultur

"Eine brillante Neuübertragung, ein Faulkner für die kommenden Jahrzehnte." -- Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Man liest und staunt und lacht und weint." -- Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung

"Ebenso atemberaubend wie das Geschehen ist Faulkners Sprache." -- Dresdner Neueste Nachrichten

"Ein Held der literarischen Moderne." -- Die Welt

"Faulkner selbst bezeichnete Als ich im Sterben lag als sein bestes Werk. Es hat tatsächlich etwas Zeitlos-Mythisches." -- Helmut Böttiger, Deutschlandradio Kultur

"Eine brillante Neuübertragung, ein Faulkner für die kommenden Jahrzehnte." -- Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Man liest und staunt und lacht und weint." -- Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung

"Ebenso atemberaubend wie das Geschehen ist Faulkners Sprache." -- Dresdner Neueste Nachrichten

"Ein Held der literarischen Moderne." -- Die Welt

„Als ich im Sterben lag“ ist der wohl ungewöhnlichste, aber auch einer der wichtigsten Romane William Faulkners (1897-1962). Der Nobelpreisträger selbst bezeichnete diesen 1930 erschienenen Roman als seinen besten. Und wahrlich, diese nicht einmal 200 Seiten stecken voller …

Mehr

„Als ich im Sterben lag“ ist der wohl ungewöhnlichste, aber auch einer der wichtigsten Romane William Faulkners (1897-1962). Der Nobelpreisträger selbst bezeichnete diesen 1930 erschienenen Roman als seinen besten. Und wahrlich, diese nicht einmal 200 Seiten stecken voller Lebensweisheiten und psychologischer Studien, dass man nicht an das literarische Werk eines 33jährigen glauben möchte.

Erzählt wird der ereignisreiche und wochenlange Leichenzug einer armen weißen Farmersfamilie, jedoch nicht in einem fortlaufenden Prosatext, sondern in ca. sechzig kurzen Abschnitten, meist inneren Monologen der Beteiligten oder der zufällig diesem merkwürdigen Zug begegneten Personen.

Addie Bundren, die Matriarchin der Farmersfamilie, liegt im Sterben. Noch auf dem Totenbett nimmt sie ihrem Mann Anse das Versprechen ab, sie in ihrem Heimatort Jefferson beizusetzen, wo ihre Sippe heute immer noch lebt. Erst vier Tage nach Addies Tod bricht die Familie mit dem Sarg auf, dabei hegt jedes Mitglied eigene Interessen. Der zahnlose Familienvater Anse will die Reise z.B. dazu nutzen, um ein neues Gebiss zu bekommen; während seine Tochter Geld für eine Abtreibung auftreiben will.

Vom Sargbau über den Verkauf einer Fuhre Holz und den beginnenden Regen, der die Flüsse über die Ufer treten lässt, berichten die Familienmitglieder. Im Mittelpunkt steht natürlich der Leichenzug ins nur vierzig Meilen entfernte Jefferson, der aber zu einer beschwerlichen Reise mit einem Mauleselgespann wird.

Da berichten die drei Söhne Cash, Darl und Jewel sowie die schwangere Tochter Dewey Dell von ihren Erlebnissen in der Vergangenheit und während des bizarren Unternehmens. Hindernisse und Unglücksfälle beherrschen den makabren Leichenzug durch das fiktive Yoknapatawpha: im Mississippi-Hochwasser stürzt eine Brücke ein - dabei gehen fast Fuhrwerk und Sarg verloren -, außerdem bricht sich Cash sein bereits verkrüppeltes Bein, das man notdürftig mit Zement schient. Dennoch muss es immer weitergehen, denn irgendwie scheint der Geist der toten Addie wie ein Befehl über ihnen zu schweben. Und so lässt Faulkner selbst die Verstorbene einmal zu Wort kommen.

Der Leichenzug und die Geschichten der Bundrens bilden zwar den Hauptstrang der Romanhandlung, aber immer wieder berichten auch Personen außerhalb der Familie von ihren Begegnungen mit den Bundrens, so der Arzt, Nachbarn, Drugstore-Inhaber oder der Pastor, der wahrscheinlich früher mit Addie ein Verhältnis hatte.

Nachdem Addie begraben wurde, geht das Leben der Familie mit allem Unglück oder Glück weiter: Darl kommt ins Irrenhaus, Cash verliert vielleicht sein Bein, Anse nimmt das Geld seiner Tochter, das sie heimlich für eine Abtreibung beiseite gelegt hat. Er verschwindet damit und kommt nicht nur mit einem Gebiss sondern auch mit einer neuen Frau zurück.

Fazit: „Als ich im Sterben lag“ ist ein Höhepunkt im Schaffen William Faulkners, der sich hier als ein hervorragender Kenner des menschlichen Lebens zeigt.

Manfred Orlick

Weniger

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Großartiges Buch – miserable Übersetzung: Maria Carlsson sind reihenweise Schnitzer unterlaufen, zudem hat sie von der alten Hess/Schünemann-Übersetzung hemmungslos abgeschrieben, mit der Folge, dass etliche der schlimmsten Pannen auch in dieser angeblichen …

Mehr

Großartiges Buch – miserable Übersetzung: Maria Carlsson sind reihenweise Schnitzer unterlaufen, zudem hat sie von der alten Hess/Schünemann-Übersetzung hemmungslos abgeschrieben, mit der Folge, dass etliche der schlimmsten Pannen auch in dieser angeblichen Neuübersetzung wieder auftauchen. Fünf Beispiele:

1. Gleich auf der ersten Seite des Buches ist (neue wie alte Ü.) von „grünen Reihen abgeernteter Baumwollstauden“ die Rede. Damit ist das Geschehen sogleich in die falsche Jahreszeit versetzt, denn „green rows of laidby cotton“ sind keine Felder nach, sondern vor der Baumwollernte, denn „laidby“ ist ein Feld, das bis zum endgültigen Reifen der Früchte nicht mehr bearbeitet werden muss.

2. Als der kleine Vardaman den übergroßen Fisch anschleppt, kommentiert dies der Nachbar mit einer Hyperbole. Die rhetorische Figur der Übertreibung wird von Carlsson nicht erkannt, und daher reimt sie sich einfach etwas zusammen: Aus „hog“, „Sau“, wird „Schweinsfisch“ (alte Ü.) bzw. „Katzenfisch“ (neue Ü.), und statt: „Was’n das?“, sag ich. „Ne Sau? Wo hast du die denn her?“, für: „What’s that?“ I say. „A hog? Where’d you get it?“, heißt es bei Carlsson: „Was ist das?“, frag ich. „Ein Katzenfisch? Wo hast du ihn gefangen?“

3. Als Doktor Peabody, der dem besorgten Anse versichert hat, von Zahlungsunfähigen kein Geld für Behandlungen zu verlangen, sich darüber ereifert, dass er in seinem Alter und bei seinem Übergewicht auf dem Weg zu seiner Patientin noch mühsam mit Hilfe eines Seils einen Hang hinaufbefördert werden muss, meint er bei sich: „I reckon it’s because I must reach the fifty thousand dollar mark of dead accounts on my books before I can quit.“ Carlsson kupfert die alte Übersetzung einfach ab und macht aus „dead accounts“, aus Konten ohne Umsätze, „Totenscheine“, und aus dem selbstironischen „Ich schätze, weil ich erst 50.000 Dollar Außenstände in meinen Büchern stehen haben muss, bevor ich aufhören kann“ wird bei ihr: „Wahrscheinlich weil ich mit den Totenscheinen die Fünfzigtausend Dollar Marke erreichen müsste, bevor ich aufhören kann.“

4. Besonders ärgerlich ist, dass "I want to be beholden to none", eine Wendung mit der Anse immer wieder ausdrückt, keine fremde Hilfe annehmen zu wollen, immer wieder als "ich will von niemand gesehen werden" übersetzt wird, mit dem Ergebnis, dass es bei Carlsson und ihren Vorgängern heißt, Anse wolle beim Begraben der Leiche seiner Frau nicht gesehen werden, während Anse damit nur klar machen will, warum er und seine Söhne das Loch für den Sarg selbst ausheben werden. Ein Blick ins Wörterbuch hätte Carlsson belehrt, dass "to be beholden" auch "verpflichtet sein", "dankbar sein" heißt, und hätte sie Faulkners Text verstanden, hätte sie gemerkt, dass "to be beholden" in diesem Buch immer mit "verpflichtet sein" zu übersetzen ist, da es wesentlich zur Charakterisierung von Anse dient.

5. Als Addie Bundren gestorben ist, ist ihr Sohn Vardaman völlig verwirrt von all der Aufregung schließlich so todmüde, „that [...] his face looked like one of these here Christmas masts that had done been buried a while and then dug up“. „Christmas masts“?? Wie man leicht eruieren kann, hat Faulkner selbst auf diese Frage in einem Radiointerview erklärt, dass es sich dabei um die Masken handele, die Kinder vor Halloween und Weihnachten in den Läden kaufen können, und dass man in Mississippi, wo sein Buch spielt, eben „masts“ sage statt „masks“. Carlsson schreibt von ihren Vorgängern wieder einmal ab und macht aus einem Gesicht, das aussieht wie eine Weihnachts- oder besser: Halloweenmaske, die in der Erde gelegen hat, eines, das aussieht wie Weihnachtsgänse, die in der Erde begraben waren!

Kritiker lesen Übersetzungen höchst selten wirklich gründlich und vergleichend (Ingendaay tut es offensichtlich nicht). Carlssons Updike-Übersetzungen wurden nie wirklich auf den Prüfstand gelegt, und ihr Versagen bei der Übersetzung von Nabokovs „Lolita“ ist praktisch aktenkundig.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für