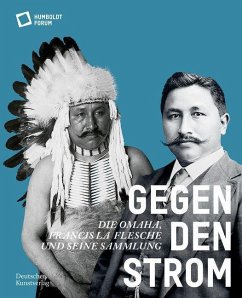

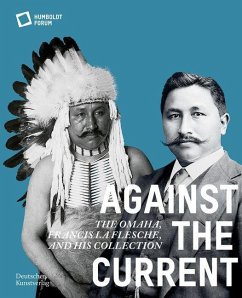

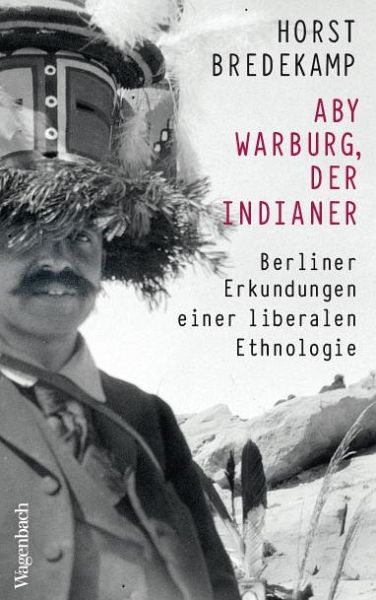

Aby Warburg, der Indianer

Berliner Erkundungen einer liberalen Ethnologie

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

22,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Die Reise des Kunsthistorikers Aby Warburg zu den Pueblo-Indianern von New Mexico und den Hopi in Arizona 1895/96 ist legendär. Ihr Ruhm beruht auf einem später »Schlangenritual« betitelten Vortrag Warburgs von 1923. Die Begegnung mit der Kultur der Indianer des südwestlichen Amerika bedeutete für Warburg, der sich zuvor mit der Florentiner Renaissance beschäftigt hatte, ein elementares Erlebnis, das seinen Begriff von Kultur entscheidend prägte und ihn schwanken ließ: Sollte er die Kunstgeschichte zugunsten der Ethnologie aufgeben?Nach der Rückkehr von seiner Amerika-Reise lebte War...

Die Reise des Kunsthistorikers Aby Warburg zu den Pueblo-Indianern von New Mexico und den Hopi in Arizona 1895/96 ist legendär. Ihr Ruhm beruht auf einem später »Schlangenritual« betitelten Vortrag Warburgs von 1923. Die Begegnung mit der Kultur der Indianer des südwestlichen Amerika bedeutete für Warburg, der sich zuvor mit der Florentiner Renaissance beschäftigt hatte, ein elementares Erlebnis, das seinen Begriff von Kultur entscheidend prägte und ihn schwanken ließ: Sollte er die Kunstgeschichte zugunsten der Ethnologie aufgeben?Nach der Rückkehr von seiner Amerika-Reise lebte Warburg 1896/97 in Berlin. Hier konnte er seine Beobachtungen im Museum für Völkerkunde vertiefen und in liberaler Atmosphäre mit modernen Ethnologen diskutieren. Mit Franz Boas, dem Begründer einer bis heute vorbildhaften, an die Brüder Humboldt anschließenden Anthropologie, stand Warburg von Berlin aus in engem Kontakt. Auch die letzten Hamburger Lebensjahre erscheinen hierdurch in völlig neuem Licht.Horst Bredekamp führt einen der entscheidenden Momente aus Warburgs Biographie und Forscherleben mit einer ebenso zentralen Etappe der Berliner Kultur- und Wissenschaftsgeschichte zusammen und veranschaulicht einen mehrfachen Brückenschlag zwischen den Epochen und Regionen.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.