Das Buch ist als Roman seiner Zeit voraus. In den 1930er- und 40er Jahren geschrieben - der Blütezeit der argentinischen Literatur - ist Das Museum in vielerlei Hinsicht ein »Anti-Roman«: Er beginnt mit über 50 Vorworten - einschließlich derer, die sich an »die Kritiker« und die »Leser, die verrückt werden, weil sie nicht wissen, was der Inhalt dieses Romans ist« wenden. Philosophisch, zweiflerisch, herausfordernd, unterhaltsam und in Kontakt mit dem Leser tretend - Fernández Vorstellung von einem guten Roman bezieht den Leser als Kunstfigur mit ein - machen die Vorworte klar: Es ist ein Roman, der nicht beginnen möchte - schließlich liegt im Beginn das Ende... Die zweite Hälfte des Buches besteht aus dem »Roman« selber. Die reizende Protagonistin Eterna, in deren Macht es steht die Vergangenheit zu verändern und eine Handvoll weiterer Charaktere leben auf einer Ranch namens »Der Roman« und werden von der Frage, wie wir trotz der Gewissheit unserer Sterblichkeit lieben können, bewegt. Wo Liebe ist, ist kein Tod, nur Vergessen... Eine großartige literarische Entdeckung, ein virtuoses Spiel mit Zeit und Raum, ein oft bewegendes Buch, welches die Grenzen des Genres neu definiert: der Roman hatte in Südamerika einen großen Einfluss auf Autoren wie Jorge Luis Borges, Julio Cortàzar und Ricardo Piglia, die von Fernàndez Charme und seinem Konzept begeistert waren. Nun kann auch der deutsche Leser diesen großen argentinischen Autor und sein Werk entdecken. Neben dem Museum als Ersten guten Roman steht Adriana Buenos Aires, den Fernández zum Letzten schlechten Roman deklarierte.

an die Macht

Macedonio Fernández ist ein vergessener

Meister der argentinischen Literatur

VON LOTHAR MÜLLER

Iim „Autobiographischen Essay“ von Jorge Luis Borges, der im September 1970 im New Yorker erschien, beginnt der Abschnitt „Buenos Aires“ mit der Rückkehr des jungen Autors in seine Geburtsstadt, im März 1921 an Bord der Reina Victoria Eugenia. Seit 1914 hatte seine Familie in Europa gelebt, nachdem der Vater seinen Beruf als Rechtsanwalt wegen seines schwindenden Augenlichtes hatte aufgeben müssen. Er habe, schreibt Borges, das gewachsene, nahezu endlos gewordene Buenos Aires wegen der langen Jahre der Abwesenheit mit einem sonderbaren Erschrecken und einer Glut wahrgenommen, aus der sein erstes veröffentlichtes Buch, der Gedichtband „Fervor de Buenos Aires“ hervorgegangen sei.

Aus dem Zwielicht, mit dem Borges diesen Erstling umgibt – er erscheint zugleich als Produkt peinlicher Unreife und als Buch, das alle späteren schon enthält – und aus dem wiederentdeckten, verwandelten Buenos Aires taucht eine Figur mit einer schwarzen Melone auf: „Vielleicht war das Hauptereignis meiner Rückkehr Macedonio Fernandéz. Von allen Leuten, denen ich im Laufe meines Lebens begegnet bin – und ich habe eine Menge bemerkenswerter Menschen getroffen –, hat keiner mich so tief und nachhaltig beeindruckt wie Macedonio. Als winzige Figur mit steifem schwarzen Hut erwartete er uns am Nordpier, als wir ankamen, und später erbte ich seine Freundschaft von meinem Vater. Beide waren 1874 geboren. Paradoxerweise war Macedonio ein hervorragender Unterhalter und zugleich ein Mensch langen Schweigens und weniger Worte.“

Für einige Seiten steht diese seltsame Gestalt im Mittelpunkt des autobiografischen Essays. Ein zarter grauer Mann mit aschfarbenem Haar und einem Mark- Twain-Schnauzbart, der jeden Samstag im Café Perla junge Leute um sich versammelt, ein exzentrischer Philosoph, der das reine Denken verkörpert, sich immer wieder in Straßendirnen verliebt und eine panische Angst vor Zahnschmerzen hat, bescheiden in Pensionen lebt, die er häufig wechselt, ohne zu bezahlen, aber unter Hinterlassung ganzer Berge von Manuskripten. Von Satz zu Satz wird dieser Denker, Schweiger, Redner und Stadtstreicher mehr und mehr zu einer Borges-Figur, zu einem „vom Garten Eden verwirrten Adam“, zum Schriftsteller, der keiner ist, zum Genie der Mündlichkeit, das in seinen Schriften nicht anzutreffen ist: „Der wahre Macedonio war der des Gesprächs.“

Als Macedonio Fernandéz 1952 starb, war er der Autor von zwei Büchern und einiger Zeitschriftenartikel. Vor allem aber war er der Autor eines Romans, an dem er jahrzehntelang in immer neuen Fassungen geschrieben, aber nie veröffentlicht hatte: „Museo de la Novela de la Eterna“ erschien aus dem Nachlass erst 1967, jetzt gibt es ihn auch auf Deutsch unter dem Titel: „Das Museum von Eternas Roman (Erster guter Roman)“. Das ist nicht nur ein seltsamer Titel. Es ist auch ein seltsamer Roman, das zum Scheitern verurteilte Projekt eines „Romans ohne Welt“, den eine Kaskade von Prologen, die fast die Hälfte des Textes umfasst, immer weiter hinausschiebt, ein Roman aus zwanzig schmalen Kapiteln, dessen Figuren wissen, das sie nur im Gelesenwerden existieren, wenn sie sich auf der Estancia „La Novela“ versammeln, Tagebücher und Briefe verfassen, die der Autor ihnen untergeschoben hat, Liebesgeschichten erleben, die nur Schatten von Liebesgeschichten sind, vom Tod erzählen, der ihnen selber nicht droht, weil er für sie nur aus den Buchstaben des Wortes „Ende“ besteht , über das dieser Roman dann aber doch hinausreicht.

Zu den Bewohnern der Estancia „La Novela“ gehören der Präsident und die schöne Eterna, die das Liebespaar geben, die beiden Glückssucher Herzallerliebste und der Quasigenius, ein Simpel, der es zufrieden ist, eine Romanfigur zu sein. Aber die Hauptfiguren sind der Autor und der Leser. Borges hat in seinem Essay den Autor Fernández sehr streng beurteilt – „Macedonio schrieb auch Romane und Gedichte, alles verblüffend und ziemlich unlesbar“ – , ihn aber als Lehrer des Lesens ausdrücklich gewürdigt: „Sein Hauptgeschenk an mich war, dass er mich lehrte, skeptisch zu lesen.“ Skeptische Lektüre heißt: Zerstörung der Illusion, in Büchern sei das Leben anzutreffen, zugunsten der Erkenntnis, dass es auch und gerade dort, wo ein Buch den Schein seiner Anwesenheit erzeugt, abwesend ist.

Macedonio Fernández hat einen Roman geschrieben, der die skeptische Lektüre überflüssig macht. So demonstrativ präsent ist darin der Autor, dass an der Gemachtheit des Romans keine Sekunde ein Zweifel bestehen kann. Und so allgegenwärtig ist als Adressat aller Reflexionen und Machinationen des Autors der Leser als Figur im Roman, dass kein Leser des Romans vergessen kann, dass er liest: „Es gibt einen Leser, mit dem ich mich nicht anfreunden kann: den Leser, der will, was zu ihrer Schande alle Romanciers anstreben – die Halluzination. Ich hingegen will, dass der Leser zu jeder Zeit weiß, das er einen Roman liest und nicht das Leben beobachtet, dem Leben beiwohnt.“

Damit nicht genug: Fernández erfindet sich die Idealfigur des sprunghaften Lesers, als Gegenüber seines immer wieder abbrechenden, sich immer wieder unterbrechenden Romans. Er umgarnt diesen Leser, warnt ihn vor der sich ausbreitenden Langeweile, ködert ihn dann wieder mit geglückten Sentenzen – „Heute gibt es mehr Vergangenheit als gestern“ –, mit hinreißenden Skizzen aus dem modernen Buenos Aires, etwa dem Schauspiel einer Tageszeitung, die von einem Windstoß aus der Pampa erfasst, aufgeblättert und über die Straßen getrieben wird.

Am Ende des Epilogs, der dann doch nicht das Schlusskapitel ist, steht der Satz: „Alles ist vollbracht, doch niemand ist glücklich.“ Niemand kann es dem sprunghaften Leser verdenken, wenn ihm angesichts der Sätze über Unglück und Tod in diesem Roman der zartgraue Mann mit aschfarbenem Haar aus dem Essay von Borges in den Sinn kommt, der Schriftsteller, der in seinem Werk abwesend ist.

Schon lange, schon im „Don Quijote“, waren die Leser als Figuren in den Roman eingewandert und trafen dort auf die Helden ihrer Lektüre. Aber sie wurden miterzählt wie alles andere auch und trugen in diesem selbstverständlichen Dabeisein zur Doppelbödigkeit des Romans bei. Macedonio Fernández aber ist ein Kind des 19. Jahrhunderts, eine Generation älter als der 1899 geborene Jorge Luis Borges. Er antwortet auf die Triumphe, die der Realismus beim Publikum erzielt hatte, mit Exzessen der Illusionsbrechung – und treibt so seinen Roman bis an den Rand des Abgrunds der Unlesbarkeit. Und als er 1967 erschien, standen viele Türen, die er einrennt, schon weit offen.

Aber der Autor, der dem Leser alle Halluzinationen auszutreiben will, bleibt in den lebensphilosophischen Reflexionsschlingen nicht hängen, die er aus William James, Schopenhauer, Kant und Richard Hodgsons Theorie der „Automatismen des Bewusstseins“ herausgezogen hat. Manchmal räsoniert er nicht nur über Bewusstseinsvorgänge, sondern spioniert sie aus und träumt von einer Romankunst, die aus Wahrnehmungsnotizen hervorgeht: „das Ticktack eines Weckers – das Pfeifen des Windes – die Schwelle – ein Handschuh – ein kleiner Kamm – ein ferner Donnerschlag – ein frischer Windstoß – das Auftreten einer Katzenpfote, die sich zurückzieht – das erste zaghafte Pfeifen eines Wasserkessels auf dem Feuer

“.

Die Schönheit an die Macht zu bringen, das ist das hochfahrende Projekt der Figuren auf der Estancia La Novela. Ein Romantraum, was sonst. Macedonio Fernández hat sich dabei verlaufen, verausgabt und seine Rosinante zuschanden geritten. Jorge Luis Borges ist ihm, bei allem Respekt, nicht gefolgt. Er hat die Romanform insgesamt ausgeschlagen und das Spiel von Autor und Leser in die Form der kondensierten Erzählung überführt.

Macedonio Fernández: Das Museum von Eternas Roman. Aus dem Spanischen von Petra Strien und mit einem Nachwort von Gerhard Poppenberg. Die Andere Bibliothek, Berlin 2014. 421 Seiten, 36 Euro.

Mit seinem hochfahrenden

Projekt treibt er den Roman

an den Rand der Unlesbarkeit

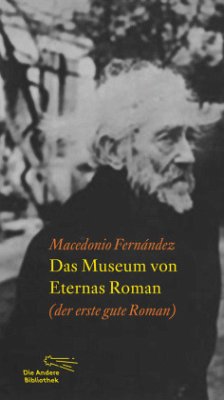

Jorge Luis Borges würdigte den älteren Freund als „Lehrer des Lesens“: Macedonio Fernández.

Foto: Archivo Adolfo de Obieta

„Hier hält eine elegante Gottesanbeterin vor meinem

Manuskript inne und zögert, ob sie den Roman betreten soll.“

Foto: Igor Siwanowicz/Barcroft Media/Getty Images

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Mit Jorge Luis Borges empfiehlt Lothar Müller den vergessenen argentinischen Autor Macedonio Fernandez als ein "Genie der Mündlichkeit". Erst jetzt ist sein postum 1967 veröffentlichter Roman auf Deutsch erschienen, und der Rezensent findet ihn so faszinierend wie unlesbar. Fast die Hälfte des Buches besteht aus Vorreden und "erzählt", man muss es wohl in Anführungszeichen setzten, von einem Liebespaar bestehend aus einem Präsidenten und der schönen Eterna, einem Paar auf der Suche nach dem Glück namens Herzallerliebste und einem "Quasigenius", die alle auf dem Landgut "La Novela" wohnen, lässt Müller wissen. Da dem Autor nichts mehr zuwider war als die Erzeugung von Illusionen, sprich die täuschende Vorführung scheinbarer Wirklichkeit, lässt er seine Leser zu keinem Moment vergessen, dass er es hier mit Romanfiguren in einer Romanwirklichkeit zu tun hat, die durch und durch artifiziell ist. Die Leseransprache insbesondere erinnert den Rezensenten an Cervantes' "Don Quichotte", wobei er anmerkt, dass diese Art "Illusionsbrechung" auch schon 1967 nicht mehr ganz neu war.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH