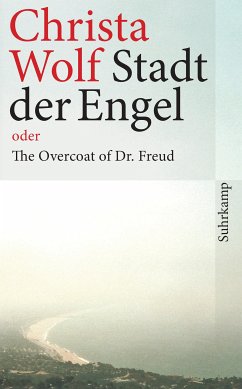

Los Angeles, die Stadt der Engel: Dort verbringt die Erzählerin Anfang der Neunziger einige Monate auf Einladung des Getty Center. Sie spürt dem Schicksal einer gewissen L. nach, die aus dem nationalsozialistischen Deutschland in die USA emigrierte. Ein ums andere Mal wird sie über die Lage im wiedervereinigten Deutschland verhört: Wird der »Virus der Menschenverachtung« in den neuen, ungewissen deutschen Zuständen wiederbelebt? In der täglichen Lektüre, in Gesprächen, in Träumen stellt sich die Erzählerin einem Ereignis aus ihrer Vergangenheit, das sie in eine existentielle Krise bringt und zu einem Ringen um die Wahrhaftigkeit der eigenen Erinnerung führt. Der neue große Roman von Christa Wolf ist auch autobiographische Prosa: Sie erzählt von einem Menschenleben, das drei deutschen Staats- und Gesellschaftsformen standhält, von einer Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, von der Kunst, sich zu erinnern. »Du bist dabei gewesen. Du hast es überlebt. Du kannst davon berichten.«

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in D, A, F, L, I ausgeliefert werden.