Spezialistin für Lyrik: für rasante, schalkhafte, augenzwinkernde, selbstironische, heitere Lyrik. Für Gomringer ist diese - wie für eine ganze Generation junger Dichterinnen und Dichter, die in den siebziger und achtziger Jahren geboren wurden - nicht mehr nur Verlegenheitslösung in der Zeit zwischen den Romanen, sondern vielmehr die Königsdisziplin.

Als Nora Gomringer einmal gefragt wurde, in welchen Fällen sie überhaupt zur Prosa greife, antwortete sie: "nur, wenn ich das Gefühl habe, dass etwas einen längeren Atem brauche als ein Gedicht". Entscheidendes Stichwort in diesem Plädoyer für die prägnanteste Form der Literatur ist der "Atem". Denn Gomringers Poesie wird tatsächlich von der Minimaleinheit Atem getragen. Während andere Autoren sich schreibend von ihren Texten lösen, sie dem gedruckten Wort und der individuellen Stimme ihrer Leser übereignen, bleiben Gomringers Gedichte an Stimme und Atemwende ihrer Autorin gebunden. Die Gedichte vermitteln den Eindruck, dass sie unbedingt von Nora Gomringer gelesen werden wollen.

Die Texte drängen zum Vortrag, zum Event. Wann hatte man in der deutschsprachigen Lyrik diesen Eindruck zuletzt? Vielleicht bei Ernst Jandl oder bei Thomas Kling. "Auch Nora Gomringer liest", heißt es in "Fortsetzung". Und damit die Stimme nicht verlorengeht, liegen ihren Publikationen seit jeher CDs bei. Dort werden die Gedichte präsentiert, wie es sich gehört. Seit Gomringer zwanzig ist, veröffentlicht sie jedes zweite Jahr ein Buch. Auch im Hinblick darauf ist das Jahr 2015 ein besonderes. Denn allein im vergangenen Halbjahr sind drei Bücher von ihr erschienen. Da ist zum einen "Mein Gedicht verlangt nicht lange. reloaded", eine Zusammenstellung von Gomringers bisherigen Publikationen. Sie reicht von ihrem Debüt "Silbentrennung" (2002), das seit Jahren vergriffen ist, bis hin zu den "Nachrichten aus der Luft" (2010).

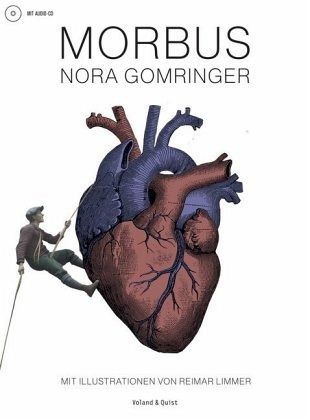

Wer es bislang versäumt hat, eine der wichtigsten Stimmen der Gegenwartslyrik wahrzunehmen, kann es mit dieser Ausgabe gründlich nachholen. Da ist zum Zweiten der Band "ach du je", der die ganze Palette von Sprechtexten abdeckt, von kleinen, fiesen Gesprächen bis hin zu Essays. Und da ist zum Dritten ihr neuester Gedichtband "Morbus" - ein intrikates Bändchen über "Krankheiten". "Morbus" ist der zweite Teil einer Trilogie, die mit den "Monster Poems" einsetzte und mit "Mode" ihr Ende finden wird. Was hat es mit der Krankheit auf sich? Sie ist - wie die Monster zuvor - der andere Existenzzustand, der im gesunden Körper zu schlummern scheint, bis er eines Tages zum Vorschein kommt. Im plötzlichen, unbeherrschbaren Ausbruch liegt das Monströse der Krankheit. Und wenn sie dann äußerlich sichtbar wird, bevor sie hoffentlich so schnell wieder verschwindet, wie sie gekommen ist, dann trägt sie die Züge der flüchtigen Mode. Nicht die angenehmste Haute Couture, aber fünfundzwanzig Modeerscheinungen dieser Art bedenkt Gomringer mit ihren Gedichten.

Ebenso gefürchtet wie der Ausbruch der Krankheit ist die Infektion. Ansteckungsgefahr besteht, wenn man sich unablässig in die Quere kommt. Das gilt für Menschen genauso wie für Wörter. Übertragen (auch so ein ansteckendes Wort) auf die Rhetorik, lässt sich daher sagen: Der Chiasmus ist der Feind von Keimfreiheit und Quarantäne. In der medizinischen Idealwelt würde allein der Parallelismus herrschen. Die Parallelen schneiden sich wenigstens erst im Unendlichen. Bedeutet aber auch: Auf dem langen Weg dorthin passiert nichts. "Nicht ohne meine Überkreuzung" könnte daher das heimliche Motto von "Morbus" lauten. In Gomringers Buch herrscht die Lust am Chiasmus, zwischen Poesie und Medizin, zwischen Gomringers Texten sowie Reimar Limmers kongenialen Illustrationen und nicht zuletzt zwischen den Figuren in den Gedichten.

Und weil die Tochter von Eugen Gomringer, dem Begründer der Konkreten Poesie, eher auf der Seite der Literatur als der Medizin steht, intoniert sie das Lied der Ansteckungsgefahr auch gerne mal im munteren Dreivierteltakt: "Herpeswaltz" lautet der Titel eines jener Gedichte, an denen sofort klar wird, warum Gomringers Könnerschaft darin besteht, mit einfachsten Mitteln großartige Lyrik zu schreiben: "Ich küss dich / Du küsst mich / Kommt's auf uns." Küssen, da mögen die Verse noch so parallel daherkommen, heißt: Einswerden in kreuzweiser Verschränkung. Und was die beiden Küssenden in diesem Moment nicht ahnen: Sie sind bereits zu dritt. Das "S", bei dessen Aussprache man die Lippen wie zum Kuss leicht öffnen muss, hat sich eingeschlichen und mit ihm die Schlange. Wer in diesem Moment an das Freudsche "Es" oder gar an Stephen Kings horribles "ES" denkt, ist der Infektion mit dem Unheimlichen bereits auf der Spur. Obwohl das Virus jetzt erst einmal sanft ruht. Inkubationszeit: "Ich spür dich / Du spürst mich / Bleibt's in uns." Ob das Paar auf Erlösung hoffen kann? Oder ob es mit ihm glücklich endet? In jedem Fall ist Sicherheit hier nur ein Lippenbekenntnis. Die Leser sollten ja nicht denken, dass sie selbst vor Ansteckung gefeit seien. Gut, dass auf der Abbildung die Gefahrenzone rot markiert ist.

Nora Gomringers Gedichte kommen so leicht und harmlos daher, dass man das Intrikate beinahe übersehen könnte. Von ihrem Ton geht höchste Ansteckungsgefahr aus. Inzwischen hat er einen so großen Wiedererkennungswert, dass man ihre Stimmprobe auf den CDs in den Büchern beinahe nicht mehr bräuchte. In "Fortsetzung" fragt sie sich so treffend wie kokett selbst: "Nora Gomringer, was macht ein Gedicht aus? Nora Gomringer macht ein Gedicht. Aus."

Nora Gomringer: "Morbus".

Mit Illustrationen von Reimar Limmer. Verlag Voland & Quist, Dresden 2015. 64 S., br., 17,90 [Euro].

Nora Gomringer: "ach du je". Sprechtexte.

Edition Spoken Script, Luzern 2015. 152 S., br., 17,50 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.10.2015

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.10.2015