Können sich Künstlerinnen Kinder erlauben?

Was wird aus ihrer Arbeit, während sie für die

Familie sorgen? Zwei Autorinnen widmen

sich einer überfälligen Debatte

VON CATRIN LORCH

Das hier ist Kriegshandwerk“, entgegnete die Bildhauerin Barbara Hepworth, als ein Künstlerfreund eine Bemerkung über ihre – langsamen – Fortschritten macht. Wer sich frage, warum sie nicht mehr gearbeitet habe, solle eins wissen: „Wenn ich nicht kochen, abwaschen, mich um die Kindern kümmern müsste – dann würde ich ohne Ende schnitzen, schnitzen und schnitzen“. Ausgerechnet Barbara Hepworth, der im Jahr 1903 geborenen Künstlerin, war da ja bereits das Außerordentliche gelungen. Aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammend hatte sie sich das Studium an der Royal Academy in London erkämpft und die Arbeit im Atelier sogar nach der Geburt ihres ersten Sohnes fortgesetzt. Das Idyll hat Hepworth dann für den gleichfalls verheirateten Ben Nicholson aufgegeben, mit dem sie eine Künstlergruppe gründet, in Frankreich Picasso, Braque, Brancusi und Arp besucht – und sich ein gemeinsames Kind wünscht.

Die ersehnte Schwangerschaft endet im Oktober des Jahres 1934 mit der Geburt von Drillingen, Sarah, Rachel und Simon, kurz SRS. Und damit, dass Nicolson zwölf Wochen später wieder nach Paris verschwindet, wo seine Familie lebt. In langen Briefen schildert Hepworth ihm, wie sie versucht, allein den Haushalt am Laufen zu halten, zerrissen zwischen der Liebe zu ihren vier Kindern und einer Karriere, die sie nicht aufgeben will. „Ich bin glücklich und mache mir wirklich keine Sorgen – ich versuche nur an dem Problem zu arbeiten, als ob es eine Schnitzerei wäre“, notiert sie. Und dass die Energie, die in ihre Arbeit floss, „jetzt in diese Babys geht & ich bin froh und glücklich darüber, weil sie so wundervoll sind“.

Als ein Arzt vorschlägt, die Drillinge in Wellgarth unterzubringen, einem College für angehende Kinderschwestern, ist Hepworth durchaus beeindruckt von der Einrichtung und den jungen Schwestern (und dass Wellgarth ihr einen günstigen Preis anbietet). Aber ist das Säuglingsheim eine Lösung? „Ich glaube, das ist das Schlimmste, über das ich je nachdenken musste. Ich bin so zutiefst glücklich über die Babys & möchte sie am liebsten alle bei mir haben, aber ich bin so zutiefst unglücklich, wenn ich nicht arbeite“, schreibt sie an Nicholson. „Ich wünschte, Du wärest hier, die Verantwortung für so eine Entscheidung zu übernehmen ist furchtbar.“ Für sich selbst hält sie fest: „Die Logik sagt, steck die Kinder für ein Jahr nach Wellgarth & such Dir eine Versicherung & spare & stell Arbeiten her & vermiete die Wohnung. Ein anderer Teil von mir sagt, kämpf weiter. Und ich weiß nicht, welcher dieser beiden Teile von mir der sentimentale ist.“

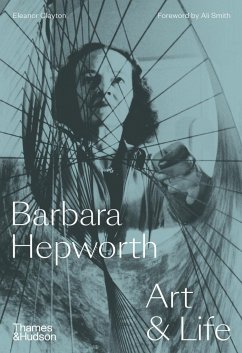

Es sind dramatische, berührende, intime Notizen, die von der Kunsthistorikerin Eleanor Clayton jetzt erstmals zitiert werden in ihrem Buch „Barbara Hepworth. Art & Life“, das aus Anlass einer umfassenden Ausstellung im Hepworth Museum in Wakefield erschienen ist. Es ist vor allem dieses Kapitel, in dem man der Künstlerin wirklich nahekommt, ihre Liebe zu den Kindern genauso erlebt, wie ihre Härte und Geradlinigkeit. Barbara Hepworth jedenfalls tat das einzig Vernünftige – und brachte die Kinder ins Heim.

Angesichts solcher Einblicke ist es überraschend, dass die Kunstgeschichte erst jetzt ausführlich auf die Probleme eingeht, die eine – auch noch so außergewöhnliche – Mutterschaft für eine Künstlerin bedeutet. Familienarbeit wurde bislang so strikt ausgespart in den „Viten“, den künstlerischen Biografien, als handele es sich um ein Tabu. Man fragt sich, warum die Kunstgeschichte solche existenziellen Krisen als „privat“ abtun konnte. Warum zwar prekäre Lebensumstände, Exil, Krankheit in Bezug auf Künstlerkarrieren diskutiert werden, aber wenn es bei Frauen in der Familienphase mit dem Werk nicht weitergeht, bleibt es in Biografien meist bei einer Leerstelle. Auch die feministische Kunstgeschichte fokussierte bislang lieber auf das Werk und die Karriere, als auf die Sorgearbeit von Künstlerinnen.

Wie lohnend es ist, diese Phasen genau zu betrachten, beweist eine neue Generation von Kunsthistorikerinnen und Biografinnen. Das Private und das Werk sind ja, wie die Lektüre der Hepworth-Biografie belegt, im Leben untrennbar verwoben. Die Arbeit im Atelier, Ausstellungstourneen, Buchprojekte, Konzerte können nur stattfinden, während Kinder versorgt, finanziert, gut untergebracht, gesund und beschäftigt sind. Allein für das Publikum trennt sich in der Rückschau das Leben vom Werk. Künstlerinnen haben sich dagegen immer schon mit der Vereinbarkeit von Kunstproduktion und Familienleben beschäftigt: Von Niki de Saint Phalle, die ihren Tagesablauf unter dem Seufzer „How can I find enough time“ in eine bunte Grafik verwandelte, bis Mierle Laderman Ukeles, die nach der Geburt ihres ersten Kindes auf die Frage, ob sie noch arbeite, mit dem Manifest über „Maintenance Art“ antwortete. „Ich fühlte mich wie zwei ganz verschiedene Personen”, schrieb sie, „die freie Künstlerin einerseits und die Mutter/Instandhaltungs-Arbeiterin andererseits. Ich habe niemals zuvor so hart gearbeitet wie an dem Versuch, diese beiden Personen zusammenzuhalten, zu denen ich geworden war“.

Die amerikanische Schriftstellerin Tillie Olsen hatte sich – ebenfalls in den Sechzigerjahren – mit den Lebensumständen von Autoren befasst. Ihr Buch „Silences“ verengte den Blick auf die unproduktiven Phasen im Leben von Schriftstellern. Die Frage nach den Voraussetzungen für künstlerische Arbeit von Frauen wurde zu ihrem Lebensthema. Die Schriftstellerin und Aktivistin, selbst Mutter von vier Kindern, ist jetzt eine der Hauptfiguren des Buchs „The Equivalents“, das von fünf Künstlerinnen und deren Lebens- und Arbeitsbedingungen erzählt.

Maggie Doherty erinnert in der Multibiografie an ein akademisches Experiment der amerikanischen Elite-Universität Radcliffe, die im Jahr 1960 ein Stipendiaten-Programm auflegte, das sich ausschließlich an junge Mütter richtete. Die Gründerin war Mary Ingraham Bunting, eine Biologin und Präsidentin der mit Harvard verschwisterten Universität. Das Radcliffe Institute for Independent Study sollte das „Klima der Erwartungslosigkeit“ verändern, in dem auch Frauen mit akademischen Abschlüssen nach der Heirat ihre Karrieren versanden ließen und diesen „intellectually displaced women“ wieder ins Berufsleben helfen. Mit einem Stipendium in Höhe von 3000 Dollar, dem Zugang zur Bibliothek von Harvard und einem eigenen Büro in der Nähe des Campus.

Eingeladen waren neben Wissenschaftlerinnen auch Schriftstellerinnen oder bildende Künstlerinnen. Der Titel „The Equivalents“ – Untertitel „Eine Geschichte von Kunst, weiblicher Freundschaft und Befreiung in den Sechzigerjahren“ – leitet sich von dem halb-ironischen „die Gleichwertigen“ ab, unter dem sich eine Gruppe zusammenfand, zu der neben den Dichterinnen Maxine Kumin und Anne Sexton auch die Künstlerin Barbara Swan, die Bildhauerin Marianna Pineda gehörten und die Arbeiter-Schriftstellerin Tillie Olsen.

Deren Bewerbung, so schildert es Maggie Doherty, muss sogar für das experimentierfreudige Sekretariat des Instituts eine Herausforderung gewesen sein: Sie präsentierte nach einer Liste aller ungelernten Arbeiten, denen sie nachgegangen war (sie hatte in Lagern geschuftet, in Schlachthöfen, Büros und Schreinereien) ausgerechnet Hausarbeit als „Training“ für das Schreiben – erst diese hätte sie effizient gemacht und ihre Beobachtungsgabe ausgebildet. In der Rubrik der „nicht-akademischen Talente“ gab sie an, sie beherrsche das „Jonglieren von Mutterschaft, Ehe, Vollzeitstelle, Haushalt und Schreiben oder der Hoffnung darauf“ meisterhaft.

Maggie Dohertys geht auf die individuell scheinenden und doch verbindenden Familienverhältnisse der fünf „Equivalents“ ein. Ihre Bedürfnisse unterschieden sich sehr: Während Tillie Olsen, die mit ihrer ganzen Familie aus Kalifornien umziehen musste, sich beim Bücherkaufen verschuldete, konnte es sich Anne Sexton leisten, ihre 3000 Dollar im Bau eines Pools im Garten ihrer Villa zu versenken. Das Schwimmbad wurde aber für sie und Maxine Kumin zur Basis einer ganzen Reihe von Kinderbuch-Projekten, an denen sie arbeiteten, während sie, die Füße im Wasser, gleichzeitig die Kinder beaufsichtigten und auf der – ebenfalls vom Stipendiatengeld gekauften – Reiseschreibmaschine tippten.

Die Verbindungen aus Radcliffe hielten zuweilen lebenslang, neben Zeit und Raum brauchen Karrieren eben auch ein Publikum, Seilschaften, die Verbindlichkeit gemeinsamer Projekte. Anne Sexton verschaffte Maxine Kumin den Pulitzerpreis, Barbara Swan illustrierte den Dichterinnen Buchcover. Die Equivalents förderten und feierten sich gegenseitig. Allerdings blieb Marianna Pineda in einer Hinsicht eine Ausnahme: Sie verarbeitete in ihrer Kunst ganz selbstverständlich ihre Erfahrungen als Mutter und Frau. Sonst blieben die Werke auch der „Equivalents“ erstaunlich stumm in Bezug auf Schwangerschaft, Kindbett, Geburt und Mutterschaft. Es braucht also auch diese neue Generation von Kunsthistorikerinnen, Wissenschaftlerinnen, Kritikerinnen, die nicht einen pastellhellen Vorhang um die blutigen, anstrengenden Erfahrungen schürzt, sondern diese als Moment außerordentlicher Stärke und Kreativität erkennt.

Im Münchner Museum Brandhorst ist derzeit in der Retrospektive der Künstlerin Alexandra Bircken eine Skulptur ausgestellt, die aus nicht mehr besteht als einem durchsichtigen Plexiglas-Kubus, in dem die Bildhauerin ihre eigene Plazenta konserviert; ausgebreitet zum lebhaften Rund, einst wohl strahlend rot, jetzt immerhin noch schillernd in Braun und Grau. Alexandra Bircken hat die Skulptur „L’Origine du monde“ genannt, nach Gustav Courbets Gemälde „Ursprung der Welt“. Und man ist vor dieser Plazenta verblüfft, wie lange sich die Kunst mit der Außensicht auf die Entstehung des Lebens abgefunden hat.

Barbara Hepworth stellte jedenfalls fest, dass „die 3 Babys nach Wellgarth müssen“, als sie erkannt hatte: „Ich habe mich noch nie so klar und so voller Ideen gefühlt.“ Die Skulpturen aus dieser Zeit haben eine neue Qualität: „Mother and Child“ entstand im Jahr der Geburt der Drillinge und zeigt den großen und den kleinen Körper wie noch nicht ganz voneinander gelöste Teile. Obwohl ihre abstrakten Plastiken sich in sanft-geglättete Oberflächen hüllen, zeichnet sich in ihrer Präsenz etwas Gewaltiges, Monumentales ab.

Hepworth, die SRS für die ersten Monate einem Kinderheim übergab, um als Künstlerin überleben zu können, insistiert in diesen Werken auf ihren unmittelbaren, körperlichen Erlebnissen. In einem Gespräch für den Katalog „Carvings and Drawings“ erinnerte sie sich rückblickend an diese Zeit: „Es gibt eine große Bandbreite von Wahrnehmungen, die nun einmal allein aus weiblichen Erfahrungen entstehen. So viele Ideen entspringen einer inneren Antwort auf Formen, wie beispielsweise dem Anblick einer Frau, die ein Kind in ihren Armen trägt, was mich berührt ist nicht so sehr, was ich sehe, sondern was ich in meinem eigenen Körper spüre.“

Neben Zeit und Raum brauchen

Karrieren auch Seilschaften und

gemeinsame Projekte

Eleanor Clayton:

Barbara Hepworth.

Art & Life.

Thames & Hudson,

London 2021.

288 Seiten, 25,99 Euro.

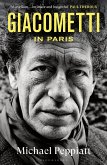

Maggie Doherty:

The Equivalents.

A Story of Art, Female Friendship, and

Liberation in the 1960s. Alfred A. Knopf,

New York City 2021.

370 Seiten, 28,95 Dollar.

Die Bildhauerin Barbara Hepworth mit ihren

Skulpturen im Jahr 1950, in dem sie Großbritannien auf der Biennale von

Venedig vertrat (oben). Zum Künstlerinnennetzwerk der

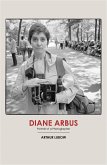

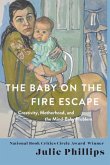

„Equivalents“ gehörten die Schriftstellerinnen

Anne Sexton (unten links), Maxine Kumin und

Tillie Olsen (rechts).

Fotos: imago/Bill Chaplis/AP (2)/

Julieoe/Wikimedia Commons

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de