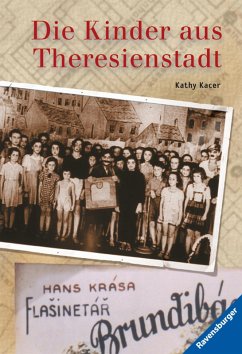

Wochenlang üben die 13-jährige Clara und ihre Freunde im Getto die Oper "Brundibar" ein. So lässt sich der angsterfüllte, entbehrungsreiche Lageralltag besser überstehen. Eines Tages merken die Kinder allerdings, dass ihre Aufführung missbraucht werden soll: Die Lagerleitung will einer Delegation des Roten Kreuzes mit den "glücklichen" Kindern eine heile Welt vorgaukeln. Da planen diese das üble Spiel zu durchkreuzen und hoffen, der Außenwelt ein Zeichen geben zu können. Vergebens.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.