Bundesrepublik Deutschland ein größeres Echo fand als heute, darf die Frage gestellt werden: Was vermag uns Eucken heute noch zu sagen? Im ersten Band der Edition mit Briefen aus den Jahren 1907 bis 1932 findet sich an mehreren Stellen eine gerade für Skeptiker vielleicht überraschende Antwort.

So macht Eucken in Schreiben an den ihm nahestehenden Ökonomen Alexander Rüstow aus seiner regelrechten Verachtung des damaligen Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht ("Also weg mit dem Schädling") keinerlei Hehl. Aus Schachts Einmischung in die Frage der Reparationen und der Auslandskredite nach 1924 zog Eucken drastische Schlüsse für die Verfassung einer Zentralbank: Im Falle einer staatlichen Zentralbank plädierte er dafür, sie der Regierung zu unterstellen, weil es nicht angehe, dass eine unabhängige Zentralbank neben einer gewählten Regierung eine Art Nebenwirtschaftspolitik betreibe.

Man könne zwar darüber streiten, ob eine solche Unterstellung praktisch sei, aber aus grundsätzlichen Gründen sei es unmöglich, wenn eine unabhängige staatliche Zentralbank Wirtschaftspolitik betreibe, betonte Eucken. In diesen Passagen klingen aktuelle Debatten über die demokratietheoretische Fundierung unabhängiger Zentralbanken an, die jenseits ihres gesetzlichen Auftrags der Währungssicherung in andere Politikbereiche vorstoßen.

An moderne Debatten über die Globalisierung erinnern Äußerungen Euckens zu Freihandelsfragen in der Spätphase der Weimarer Republik. Damals propagierten der nationalen Rechten nahestehende Ökonomen und Journalisten eine protektionistische Wirtschaftspolitik, die in Einzelfällen bis zu Autarkiegedanken reichte. Demgegenüber befürworteten andere Ökonomen ein Festhalten am Freihandel, den sie allerdings mit nationalen Spielräumen für Sozial-, Struktur- und Arbeitsmarktpolitik kombinieren wollten. Das entspricht in etwa der Position die in unserer Zeit ein Ökonom wie Dani Rodrik vertritt und die in vielen Ländern Beifall von Regierungen erhält.

Eucken war über diese Position geradezu entsetzt. Freihandel nach außen könne nicht mit einer regulierenden Sozial- und Strukturpolitik kombiniert werden. Sie nehme der Wirtschaft die notwendige Flexibilität, um auf Herausforderungen im internationalen Wettbewerb rasch und wirkungsvoll zu reagieren, betonte er. Auch wer damalige Übertreibungen wie Euckens Überzeugung, die Arbeitslosenversicherung sei ein wirksames Instrument zur Verelendung der Arbeiterschaft, ablehnt, benötigt auch heute eine Antwort auf die Frage: Wie viel strukturelle Verhärtungen kann sich eine in die internationale Arbeitsteilung eingebundene Volkswirtschaft leisten?

Über die Persönlichkeit des Ökonomen vermitteln die Briefe ebenfalls Interessantes. Als Sohn des Philosophen und Literatur-Nobelpreisträgers Rudolf Eucken (1846 bis 1926) war Walter Eucken auch mit der Bewahrung des geistigen Erbes seines Vaters befasst. Von der deutschen Volkswirtschaftslehre seiner Zeit ("teils Sinnhuberei, teils Stoffhuberei") hielt der junge Eucken nicht viel. Die Zeit der Historischen Schule, die er in seiner Jugend kennengelernt hatte, war abgelaufen: "Mit den Alten ist wenig anzufangen." Doch die eher theoretisch ausgerichteten Ökonomen der nachwachsenden Generation, zu der er sich zählte, taten sich nicht leicht, im Verein für Socialpolitik oder in Fachzeitschriften Gehör zu finden. Über Kollegen konnte Eucken vernichtende Urteile fällen: Der damals allerdings noch sehr junge Wilhelm Röpke, sei "eigentlich eine Journalistennatur, kein Gelehrter", denn Röpke bleibe "doch im Ganzen an der Oberfläche". Bernhard Harms, immerhin Gründer des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, sei "völlig unfähig, auch nur den bescheidensten theoretischen Gedanken zu verstehen".

Eine Mischung aus Überheblichkeit und Unsicherheit drücken Briefe an seine Frau Edith aus dem Jahre 1928 aus: "Je länger ich Professor bin, umso unnötiger und gleichgültiger erscheint mir die Lehrtätigkeit. Redet man populär, verstehen einen die Leute, aber es hat keinen Zweck. Redet man schwer und geht wirklich an die Probleme heran, dann versteht einen kein Mensch." Nur forschen wollte Eucken, aber das Schreiben fiel schwer: "Ich sitze Stunden um Stunden, formuliere einige Sätze und dann endlich habe ich eine adäquate Form, die aber noch keineswegs voll befriedigt. Du wirst verstehen, dass das eine schlimme Hemmung ist, mich auszudrücken. Sicher hätte ich schon viel mehr produziert, wenn diese Schwierigkeit nicht bestünde."

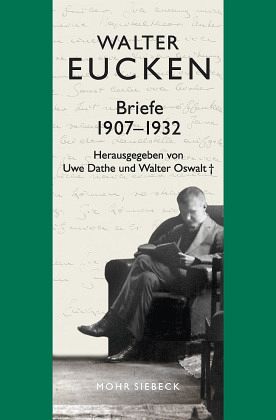

Uwe Dathe hat für das ansprechend editierte Buch eine sehr gelungene Einleitung verfasst. Diese Werkausgabe hat das Zeug zu einem großen Wurf. GERALD BRAUNBERGER

Walter Eucken: Briefe 1907-1932. Herausgegeben von Uwe Dathe und Walter Oswalt. Mohr Siebeck, Tübingen 2023, 494 Seiten, 119 Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.08.2023

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.08.2023