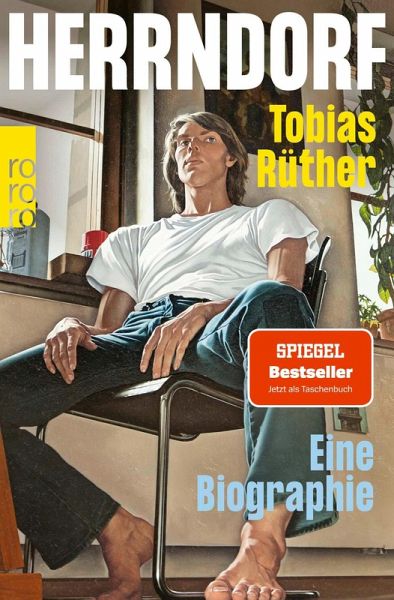

Tobias Rüther

Broschiertes Buch

Herrndorf

Eine Biographie 'Diese Biographie ist grandios gelungen, ganz genau recherchiert ... Durchaus auch ein Generationenbild.' Jörg Magenau, RBB

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Wolfgang Herrndorf gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern seiner Generation. Mit seinem Roman «Tschick» hat er weltweit Herzen erobert, sein früher Tod - die Tumordiagnose, die Entscheidung, sich das Leben zu nehmen - bewegt bis heute viele Menschen.Wer Wolfgang Herrndorf war, erzählt Tobias Rüther in dieser Biographie. Er folgt Herrndorf von der Kindheit in Norderstedt über das Kunststudium in Nürnberg bis nach Berlin - und in die letzten Jahre mit der Krankheit, in denen die Romane «Sand» und «Bilder deiner großen Liebe» entstanden und die Herrndorf in seinem Blog «Arbeit ...

Wolfgang Herrndorf gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern seiner Generation. Mit seinem Roman «Tschick» hat er weltweit Herzen erobert, sein früher Tod - die Tumordiagnose, die Entscheidung, sich das Leben zu nehmen - bewegt bis heute viele Menschen.

Wer Wolfgang Herrndorf war, erzählt Tobias Rüther in dieser Biographie. Er folgt Herrndorf von der Kindheit in Norderstedt über das Kunststudium in Nürnberg bis nach Berlin - und in die letzten Jahre mit der Krankheit, in denen die Romane «Sand» und «Bilder deiner großen Liebe» entstanden und die Herrndorf in seinem Blog «Arbeit und Struktur» festgehalten hat, einer einzigartigen Chronik des Lebens und Schreibens. Basierend auf zahlreichen unveröffentlichten Dokumenten und Gesprächen mit Familie, Freunden und Weggefährten beleuchtet Rüther alle Facetten Herrndorfs, auch die bisher weniger bekannten: Er zeigt den Künstler, der Astrophysik und niederländische Malerei liebte, Fußball, Nabokov und Stendhal, den Akribiker,Romantiker und Internetbewohner, den hochbegabten Maler und «Titanic»-Illustrator. So entsteht das ebenso faszinierende wie bewegende Porträt eines außergewöhnlichen Menschen, der trotz der kurzen Zeit, die ihm blieb, ein großes Werk schuf - und bis zuletzt sein Leben selbst bestimmte.

Wer Wolfgang Herrndorf war, erzählt Tobias Rüther in dieser Biographie. Er folgt Herrndorf von der Kindheit in Norderstedt über das Kunststudium in Nürnberg bis nach Berlin - und in die letzten Jahre mit der Krankheit, in denen die Romane «Sand» und «Bilder deiner großen Liebe» entstanden und die Herrndorf in seinem Blog «Arbeit und Struktur» festgehalten hat, einer einzigartigen Chronik des Lebens und Schreibens. Basierend auf zahlreichen unveröffentlichten Dokumenten und Gesprächen mit Familie, Freunden und Weggefährten beleuchtet Rüther alle Facetten Herrndorfs, auch die bisher weniger bekannten: Er zeigt den Künstler, der Astrophysik und niederländische Malerei liebte, Fußball, Nabokov und Stendhal, den Akribiker,Romantiker und Internetbewohner, den hochbegabten Maler und «Titanic»-Illustrator. So entsteht das ebenso faszinierende wie bewegende Porträt eines außergewöhnlichen Menschen, der trotz der kurzen Zeit, die ihm blieb, ein großes Werk schuf - und bis zuletzt sein Leben selbst bestimmte.

Tobias Rüther, geboren 1973, studierte Geschichte und Deutsche Literatur in Berlin und St. Louis, absolvierte die Henri-Nannen-Schule und arbeitete unter anderem als Textchef beim Kunstmagazin «Monopol». Seit 2010 gehört er dem Feuilleton der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» an, seit 2020 ist er verantwortlich für das Literaturressort. 2008 erschien sein Buch «Helden» über David Bowie, 2013 «Männerfreundschaften».

Produktdetails

- Verlag: Rowohlt TB.

- 1. Auflage

- Seitenzahl: 381

- Erscheinungstermin: 13. Mai 2025

- Deutsch

- Abmessung: 187mm x 124mm x 29mm

- Gewicht: 336g

- ISBN-13: 9783499011818

- ISBN-10: 3499011816

- Artikelnr.: 71915825

Herstellerkennzeichnung

Rowohlt Taschenbuch

Kirchenallee 19

20099 Hamburg

produktsicherheit@rowohlt.de

Diese Biografie vollzieht auf unterhaltsame, besonders aber auf einfühlsame Weise nach, wie aus dem einsamen Maler ein literarischer Fixstern wurde. Philosophie Magazin

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Heiligenverehrung wittert Rezensent Paul Jandl zunächst in dieser Biografie, die ihm auch zu kleinteilig erscheint. Aber dann packt sie ihn doch, weil es Autor Tobias Rüther um etwas geht: Das Altmodische an Wolfgang Herrndorf zu erklären, oder vielmehr: seine Verehrung des Altmeisterlichen, dem er in Bildern und Büchern seine Reverenz erwies. Und so begleitet Jandl mitfühlend den Lebensweg dieses "trainingsjackentragenden Streuners der Romantik", der viel zu früh an einem Gehirntumor starb. Die Verzauberung, die Herrndorf in seinen Büchern suchte, überträgt sich auch mit dieser Biografie auf den Kritiker.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Rezensentin Marie Schmidt zollt Tobias Rüther großen Respekt für das Taktgefühl, mit dem der Journalist und FAS-Kollege den verstorbenen Schriftsteller porträtiert - obwohl dieser sich in seinem Testament explizit gegen die "Verwertung" seines Nachlasses von Journalisten und Germanisten ausgesprochen hatte. Schmidt verzeiht diese Missachtung unter Absprache mit Herrndorfs Familie aber gerne, denn Rüther behandle das Material mit enormem Fingerspitzengefühl, nehme sich bis auf wenige, gut überlegte Thesen sehr zurück und beschreibe stattdessen einfach das Bild des Künstlers, wie Freunde und Familie es zeichnen: vom Aufwachsen in einer "statischen" Zeit in Norderstedt über das durchwachsene Studium an der Kunstakademie in Nürnberg in den achtziger Jahren bis zur Entwicklung zum Autor und seiner Krebsdiagnose, auf die der Erfolgsroman "Tschick" folgte. Dabei werde deutlich, wie Herrndorf sich an Vorbildern abarbeitete, wie er künstlerisch missverstanden wurde und wie er schon "sein eigener Germanist" war, wie Schmidt Rüther zitiert. Für die Kritikerin ein unverstellter Blick auf den Autor und ein "Muster an anteilnehmender Distanz".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Gebundenes Buch

„Alle Fehler in diesem Buch sind meine. Wolfgang Herrndorf macht keine.“ (aus der Danksagung des Autors)

TSCHICK. Nein, ich schreibe nicht über Tschick. Aber mit Tschick hat es für mich begonnen. Diese befreiende, leichte, tiefe Geschichte einer Jugend, die man sich selbst …

Mehr

„Alle Fehler in diesem Buch sind meine. Wolfgang Herrndorf macht keine.“ (aus der Danksagung des Autors)

TSCHICK. Nein, ich schreibe nicht über Tschick. Aber mit Tschick hat es für mich begonnen. Diese befreiende, leichte, tiefe Geschichte einer Jugend, die man sich selbst schreiben würde, wenn man zurück auf Anfang spulen könnte. Wolfgang Herrndorf ist schon todkrank als er Tschick schreibt und beginnt zeitgleich mit seinem Blog „Arbeit und Struktur“, in dem er über drei Jahre ein wohl einzigartiges Zeugnis der letzten Lebens- und Schaffensjahre eines Künstlers verfasst. 2015, als ich ihm begegnete war er schon zwei Jahre tot. Nach der Lektüre von „Arbeit und Struktur“ habe ich um ihn getrauert, als wäre ein Freund gestorben.

Anlässlich des 10. Todestages lässt der Literaturredakteur der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ Tobias Rüther ihn mit der Biografie HERRNDORF wieder auferstehen. Ich bin aufgeregt. Wie wird die Begegnung verlaufen? Werde ich ihn wiedererkennen?

„Er kann das, was aus der Lektüre und dem Leben in seine Stoffe einfließt, so präzise zu Text formen, dass man die Übergänge nicht mehr sieht. Und zugleich Szenen schreiben, die für sich stark sind, die wirken ohne Kenntnis der Referenzen.“ (S.178)

Ich werde ihn neu entdecken. Ich werde den Kunststudenten, Maler, Zeichner und Illustrator Wolfgang Herrndorf kennenlernen, der als bildender Künstler begann, aus dem der Schriftsteller geboren wurde. Ich werde den Rebellen Herrndorf kennenlernen, der sich NIE darum scherte, was andere von ihm denken, immer gegen das Establishment gerichtet war, mit dem „Wunsch, zu den Außenseitern zu gehören, sich dann aber unter diesen Außenseitern auch wieder nur selbst als Außenseiter zu fühlen.“ (S.75). Ich werde mich noch stärker mit ihm verbunden fühlen, diese zwanghafte besessene Konsequenz verstehen, mit der er alles im Leben dem Schaffen, dem Denken, der Selbstüberprüfung untergeordnet hat.

„Im Leben des Künstlers Herrndorf ist alles ein einziger großer Text.“ (S. 259)

Tobias Rüther sei Herrndorf nie persönlich begegnet, aber man spürt: er liebt ihn. Er schreibt – und das glaub ich ihm sofort -, dass er bei der Todesnachricht geweint hat. Er stellt Herrndorf in seiner Distanziertheit dar, die er sowohl seinen Mitmenschen als auch sich selbst gegenüber bewahrt. Und doch stellt er ihn in die Mitte von Menschen, die ihm sehr liebevoll und wohlwollend zugetan sind, die ihm in die Seele schauen, auch wenn Herrndorf selbst ihre Existenz leugnet. Sehr detailversessen lässt er das Leben, von der Kindheit in Norddeutschland über Nürnberg bis Berlin und bis in seine letzten Stunden vor uns auferstehen. Man merkt ihm den Spaß an Herrndorfs Humor an, den er aufgreift, oft muss ich laut lachen. Er lässt uns mit dem Hasardeur, dem keine Kuh heilig ist über die Klingen springen. Er taucht tief in das Werk ein, sowohl in das darstellende als auch in das literarische, seziert, rezensiert, vergleicht und zeichnet nebenbei das Bild einer Wende der deutschen Literatur Anfang der 2000er, die in Berlin ihren Ursprung nahm.

Herrndorf ist wohl untrennbar mit seinem öffentlichen Sterben und der Frage verbunden, wie sein Schaffen und seine Popularität davon geprägt wurden. Natürlich verändert das Wissen um den nahen Tod ein Leben komplett und hat bei Herrndorf schließlich auch seine kreativste und erfolgreichste Schaffensphase eingeleitet. Und natürlich macht das Wissen darum auch etwas mit der Umwelt. Rüther hat diesen Aspekt einfühlsam und wertschätzend eingeordnet, aber nicht bewertet. Es ist eben dieses Leben. Von dem ich erneut Abschied nehmen muss. Um das ich erneut trauern muss. Das ich in mir trage, das mit mir verschmolzen ist mit all seinen Widersprüchen und Widerständen, die in mir ihr Werk tun. Ich spüre so viel von ihm in mir, dass es weh tut.

Ich kann nicht anders als Wolfgang Herrndorfs Werk zu empfehlen. Herrndorf war sehr öffentlichkeitsscheu, hat kaum Interviews gegeben, kaum Lesungen abgehalten. Man wird keinen besseren Eindruck von seiner Kunst und seinem Leben gewinnen als mit dieser Biografie. Auch dafür meine Empfehlung.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Spannende Akzente, wenig neue Erkenntnisse, stilistisch unsicher und teils am Leser vorbeigeschrieben

Tobias Rüthers Biographie über Wolfgang Herrndorf trägt den unbestimmten Artikel „eine“ im Titel und nach der Lektüre des gebundenen Buchs kann man feststellen, es …

Mehr

Spannende Akzente, wenig neue Erkenntnisse, stilistisch unsicher und teils am Leser vorbeigeschrieben

Tobias Rüthers Biographie über Wolfgang Herrndorf trägt den unbestimmten Artikel „eine“ im Titel und nach der Lektüre des gebundenen Buchs kann man feststellen, es ist tatsächlich nicht „Die Biographie“ von Wolfgang Herrndorf geworden.

Rüther nähert sich Wolfgang Herrndorfs Lebensgeschichte respektvoll und die persönliche Wertschätzung des Biographen ist im ganzen Text spürbar. Der Aufbau des Buchs ist erfreulich klar gehalten, er folgt Herrndorfs Lebensweg von der Kindheit und Jugend im Elternhaus und der sich anschließenden ersten großen Station in Nürnberg, den wichtigen Reifejahren dort, die den Maler zum Schriftsteller formten. Die für Wolfgang Herrndorf entscheidende, unheimlich dichte Zeit in Berlin wird in mehreren Kapiteln behandelt: Herrndorfs erste Texte im Internetforum der höflichen Paparazzi, die beginnenden literarischen Erfolge, dann die niederschmetternde Diagnose, welche den Höhepunkt des künstlerischen Schaffens befeuert und zuletzt der sich schon zu Lebzeiten abzeichnende Nimbus, einer der besten zeitgenössischen deutschsprachigen Schriftsteller zu sein.

Gerade in dieser hervorstechenden Zeit der Berliner Jahre darf ein Leser aber mehr erwarten. Denn Wolfgang Herrndorfs eigenes Tagebuch und sein persönlichster Text „Arbeit und Struktur“ wird durch die Biographie viel zu oft lediglich sekundiert, der Erzähler wechselt quasi von der ersten in die dritte Person, aber die Perspektive bleibt doch sehr nah an Herrndorfs eigenen Empfindungen und Beobachtungen in dieser Zeit. Interessierte Leser dürften mehr Hintergründe und längere Gespräche mit Freunden und Angehörigen begehren. Es bleibt unklar, ob der Biograph hier hätte tiefer gehen können oder ob die Gespräche mit Beteiligten tatsächlich nicht mehr ergeben haben. Dass offenbar mit Kathrin Passig, einer durchaus zentralen Figur in Herrndorfs Leben, kein Gespräch möglich war, ist bedauerlich, hier hätte der Autor zumindest begründen können. So werden zwar geschickt Zitate von Kathrin Passig eingestreut, die sich aber aus anderen Quellen speisen und so bleibt die Biographie hier intransparent.

Was Rüther durchaus sauber herausarbeitet und auch mit wörtlichen Zitaten immer wieder belegt, ist das Desinteresse Herrndorfs, sich mit Politik, einer bestimmten Haltung oder Fragen des Zeitgeists auseinanderzusetzen, sondern sich in (s)eine ganz eigene Welt zurückzuziehen, die es ihm ermöglichte seine Texte hervorzubringen. Dabei ging es Wolfgang Herrndorf nicht darum dem Feuilleton oder gar dem akademischen Betrieb – man denke hier an die Kunsthochschule in Nürnberg oder dem ironisierten Feindbild des Germanisten – zu gefallen. Herrndorf konnte offenbar hart im Urteil mit sich aber auch anderen sein, seine sarkastischen Provokationen zielten in keine Richtung, kannten keine Agenda, waren frei.

Das ist der Autor der Biographie nicht und an diesem Punkt wird Tobias Rüther Herrndorf nicht gerecht. Denn die Biographie beugt sich dem Zeitgeist, will ihm gefallen, es recht machen und sie tut das feige, indem „sanft“ gegendert wird. Was hätte Wolfgang Herrndorf für diesen „Germanistenstreich“ wohl übriggehabt?

Freunde und Freundinnen, Studenten und Studentinnen, Lehrer und Lehrerinnen usf. Ständig werden diese aufgeblähten und sinnlosen Wortpaare verwandt. Aber auch die Verlaufsform wird gerne genutzt, selbst wenn sie unsinnig ist wie auf Seite 51: „Umso stärker wirkt seine aus der Zeit gefallene Lasurmalerei auf die anderen Studierenden wie eine Provokation.“ Also nur im Moment des Studierens ist sie eine Provokation, sobald der Student etwas Anderes tut, ist die Lasurmalerei in Ordnung? Hier scheint der Autor bewusst die Gender-Ideologie über den Sinn des eigenen Textes zu stellen, das ist bemerkenswert.

Es gibt weitere stilistische Auffälligkeiten, die die Lektüre erschweren: Da wäre die fehlende Distanz zum Internetforum in dem Herrndorf schrieb. Dessen Mitglieder werden im Buch durchgängig als „Pappen“ bezeichnet, das war mir persönlich zu viel Nähe zu diesem wichtigen Personenkreis. Eher albern für einen Autor mit 50 Jahren ist die Verwendung des Jugendworts „prank“ statt einfach Streich oder Scherz zu nehmen. Auch der viel zu junge Anglizismus „strange“, um eine Szene in den 1980er Jahren zu beschreiben, ist ein wenig… seltsam, eigenartig, merkwürdig, fremd, komisch, sonderbar und kurios. Unangenehm auffällig ist die krampfhafte wiederholte Erwähnung der Zeitung für die Rüther seit über zwanzig Jahren schreibt. Es werden zwar auch andere Publikationen zitiert, aber das Gleichgewicht ist gestört.

Trotz dieser Kritik ist das Buch für Freunde von Wolfgang Herrndorfs Werk eine erhellende Bereicherung, es könnte nur mehr Tiefgang bieten, um das tragische Leben dieses Ausnahmeautors zu würdigen. Die stilistischen Mängel wären leicht vermeidbar gewesen. So bleibt die Hoffnung auf die Zukunft und „Die Biographie“.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für