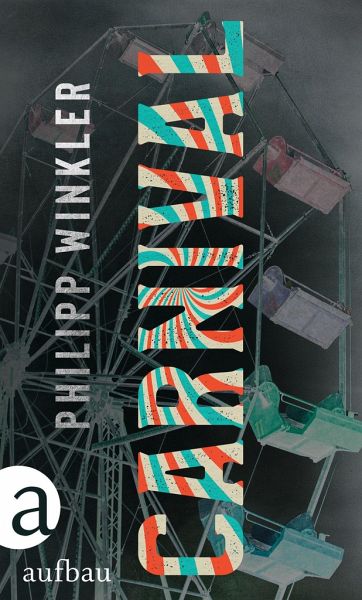

Philipp Winkler

Gebundenes Buch

Carnival

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Nach dem Sensationsdebüt HOOL folgt CARNIVAL: ein Gesang aus der Welt der Schausteller und Freaks In seinem gefeierten Debütroman »Hool« hat Philipp Winkler Menschen eine Sprache gegeben, die keine haben: Heiko Kolbe und seinen Blutsbrüdern, den Hooligans. Nun spinnt Winkler diese Idee fort. Sein Erzähler beschwört einen Reigen der Träumer und Traurigen, der Unerschütterlichen und Unverstandenen herauf: das Personal eines über das Land ziehenden Wanderjahrmarkts. Er lässt sie hoffen und verzweifeln, schimpfen und fabulieren, lästern und schwärmen. In einer ganz eigenen, nie gehör...

Nach dem Sensationsdebüt HOOL folgt CARNIVAL: ein Gesang aus der Welt der Schausteller und Freaks In seinem gefeierten Debütroman »Hool« hat Philipp Winkler Menschen eine Sprache gegeben, die keine haben: Heiko Kolbe und seinen Blutsbrüdern, den Hooligans. Nun spinnt Winkler diese Idee fort. Sein Erzähler beschwört einen Reigen der Träumer und Traurigen, der Unerschütterlichen und Unverstandenen herauf: das Personal eines über das Land ziehenden Wanderjahrmarkts. Er lässt sie hoffen und verzweifeln, schimpfen und fabulieren, lästern und schwärmen. In einer ganz eigenen, nie gehörten, singenden Sprache eröffnet uns Philipp Winkler einen Einblick in ein Universum, das - ganz wie unsere süßesten Träume von früher - aus Riesenrädern, Zuckerwatte und ein bisschen dreckigem Feenstaub besteht.

Philipp Winkler, 1986 geboren, aufgewachsen in Hagenburg bei Hannover. Studierte Literarisches Schreiben in Hildesheim. Für seinen Debütroman 'Hool' erhielt er den ZDF aspekte-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Debüt, stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und war zum Festival Neue Literatur in New York eingeladen. Der Roman war ein Spiegel-Bestseller, wurde in mehrere Sprachen übersetzt und für die Bühne adaptiert. Eine Verfilmung ist in Vorbereitung. Er lebt in Niedersachsen auf dem Land.

Produktbeschreibung

- Verlag: Aufbau-Verlag

- Artikelnr. des Verlages: 641/13828

- 1. Auflage

- Seitenzahl: 119

- Erscheinungstermin: 18. August 2020

- Deutsch

- Abmessung: 195mm x 120mm x 17mm

- Gewicht: 197g

- ISBN-13: 9783351038281

- ISBN-10: 3351038283

- Artikelnr.: 59164546

Herstellerkennzeichnung

Aufbau Verlage GmbH

Prinzenstraße 85

10969 Berlin

info@aufbau-verlag.de

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.08.2020

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.08.2020Jetzt noch mal dabei sein!

Philipp Winklers deftige Jahrmarktsrede ist Requiem und Narrenspiegel. Was daran überzeugt, ist die Sprache von "Carnival".

Bei Philipp Winklers neuem, nun ja, Text vermeidet der Verlag die Bezeichnung "Roman" und operiert mit dem poetischen Genre "Gesang". Der in Leipzig lebende Autor und praktizierende Fußballfan, Absolvent des Hildesheimer Literaturinstituts, dem seit seinem erfolgreichen Debüt "Hool" (2016), einem klug arrangierten Faust-Blut-Kotze-Hymnus von eigentümlicher Sprachgewalt, das literaturbetriebsamtliche Hardrock-Siegel mit Clemens-Meyer-Konterfei anhaftet, wendet sich abermals in teilnehmender Beobachtung und dichter Beschreibung einer gesellschaftlichen Randgruppe zu.

Philipp Winklers deftige Jahrmarktsrede ist Requiem und Narrenspiegel. Was daran überzeugt, ist die Sprache von "Carnival".

Bei Philipp Winklers neuem, nun ja, Text vermeidet der Verlag die Bezeichnung "Roman" und operiert mit dem poetischen Genre "Gesang". Der in Leipzig lebende Autor und praktizierende Fußballfan, Absolvent des Hildesheimer Literaturinstituts, dem seit seinem erfolgreichen Debüt "Hool" (2016), einem klug arrangierten Faust-Blut-Kotze-Hymnus von eigentümlicher Sprachgewalt, das literaturbetriebsamtliche Hardrock-Siegel mit Clemens-Meyer-Konterfei anhaftet, wendet sich abermals in teilnehmender Beobachtung und dichter Beschreibung einer gesellschaftlichen Randgruppe zu.

Mehr anzeigen

Wieder ist viel Sättigungsbeilage für Realitätshungrige dabei. Nur dominiert hier die im Hooligan-Buch eher verkappt angelegte Romantik. Vielleicht hat das damit zu tun, dass die geschilderte Welt diesmal nicht die des Autors ist und so das melancholisch Märchenhafte freies Spiel hatte.

Das Buch ist ein Nachruf, und zwar auf die gute alte Kirmes, auf den Jahrmarkt samt Varieté-Tradition, auf das harte, lustige Zigeunerleben. Freilich ist dieses Sujet literarisch ganz und gar nicht randständig. So stellt sich Winkler in eine beängstigend talentierte Reihe, in der sich insbesondere Literaten der Moderne drängeln, von Baudelaire und Nietzsche bis zu Kafka, Wedekind und den Expressionisten. Schief ist schon das Rubrum "Carnival" für das von den letzten Nomaden in unserer Mitte betriebene System Kirmes, aber was diese Litanei aus Schaustellerperspektive so sonderbar macht, ist der Umstand, dass sie sogar fundamental falschliegt - und doch ins Schwarze trifft.

Der Nachruf irrt nämlich ausgerechnet bei der Todesursache, denn der mehrfach apostrophierte Niedergang der Kirmes, der damit zu tun habe, dass das Publikum einfach fortgeblieben sei ("Dass ihr euch einfach nicht mehr würdet aufraffen können, zu uns rauszufahren", "Dass ihr euch euren Spaß woanders suchen würdet"), und zwar - wie immer und leicht platt - weil Fernsehen und Internet die Aufmerksamkeit abgezogen hätten ("Zu Hause vor der Glotze, im Internet, wo alles nur einen faulen Klick entfernt ist"), diesen Niedergang hat es zur Zeit der Abfassung des Buches gar nicht gegeben. Jahrmärkte erfreuten sich bis zum letzten Sommer enormer Beliebtheit. Allein die zehn größten deutschen Volksfeste zogen jeweils zwei bis sieben Millionen Besucher an und brachen damit Rekorde. Bis das Riesenrad tatsächlich über Nacht stillstand. Nachdem nämlich die Corona-Pandemie alle sozialen Vergnügungen ausgebremst hat und reihenweise Schausteller um ihre Existenz bangen, wirkt Winklers emotional noch einmal aufdrehende, mit dem routinierten Pathos eines Rekommandeurs zur letzten Runde einladende Abschiedsrede plötzlich hochaktuell. "Unsere Show auf Erden ist vorbei", aber es war ein großes Halligalli.

Was da romantisiert wird - vom zuckerglasierten Apfel bis zur (nicht mehr allzu gebräuchlichen) Freak-Show im Zelt -, das hält wenige Überraschungen bereit. Die Figuren sind die erwartbaren: Aufbauer, Ausrufer, Chipausgeber, Messerwerfer, Popcorn-Popper, Schießbudenbetreiber und so fort, oft mit Delinquenten-Vergangenheit. Und auch ihr Leben spielt sich in etwa so ab, wie es das Intensitätsklischee will: Im endlosen Zug von Ort zu Ort zählt nur das Hier und Jetzt, das mit Stolz, Fleiß, Gerissenheit, Trinkfestigkeit und Feierlaune bestanden wird. Geliebt wird so heftig wie gerauft, und um die Kinder kümmern die "Kirmser" sich gemeinsam. Mancher fiel wohl vom Gerüst, und ein Gewichtheber namens Butsch wurde während seiner größten Nummer zermalmt. Zukunftspläne brauchte es die längste Zeit nicht, weil es idealerweise immer so weitergehen würde.

Die Stärke des Buchs besteht in seiner Sprache. So hat der Autor ein glaubhaftes, deftiges, aber kitschfreies Idiom für diese kusturicahafte Parallelgesellschaft erfunden (im Sinne von abgelauscht und durchpoetisiert), das "Kzirms". Die Besucher etwa heißen darin allesamt "Marks", alternative Bezeichnungen sind "Örtler", "Rubens" oder "Steife Jonnys". "Jocks" sind es, die die Fahrgeschäfte rechts und links vom "Midway" "aufbuckeln", bevor der "Busch gerüttelt" (die Kundschaft angelockt) wird. Die Masche des "Tunktankclowns" ist das Kitzeln des Rachezäpfchens: "Vielleicht weil er das sein halbes Leben lang am eigenen Leib hatte erfahren müssen, wusste Bully Steve exakt, womit er die Steifen Jonnys so richtig zur Weißglut bringen konnte." Die verwerfen dann ein Vermögen an der Zielscheibe, um den Clown in einen Bottich zu versenken. "Der lütsche Rompom" wiederum, ein "Holmirma", "wurde vor allem von den weiblichen Örtlern heiß geliebt". Die bekannte Winkler-Härte ist da noch, aber eingewickelt in Zuckerwatte. Leipziger Expressionismus fährt Wilde Maus.

Die von Beginn an mit Wehmutssignalen versehene Beschwörung der alten Jahrmarktidylle gibt sich mehr und mehr als Klagegesang zu erkennen. Das Buch erzählt von einer Entzweiung, vom Ende einer fruchtbaren "Hassliebe" zwischen Kirmsern und Rubens. Damit handelt es sich, auch das nicht ganz neu, um eine Art Narrenspiegel im Taschenformat, in dem eine nicht weniger prollige, aber dazu noch bösartige Gesellschaft sich nicht nur selbst betrachten kann - wie fast schon überdeutlich wird in einer seitenlangen Publikumsbeschimpfung ("Speckschwarten, die unter euren Achseln aus dem neonfarbenen Röhrentop hervorquollen"; "Arschgeweihe, durchtrennt von Tangas, die aus euren Kimmen hervorlugten"; "wie ihr mit uns gesprochen habt, als wären wir gehirnamputiert") -, sondern wo sie nach dem Vertauschte-Welt-Prinzip auch eine weniger verkommene, sensiblere und offenere Version ihrer selbst erblickt, die Märchengesellschaft ihrer heimlichen Träume.

Ganz kohärent ist die Rollenprosa - wie schon in "Hool" - nicht. Sie öffnet sich hier und da zu einer fast akademisch beschlagenen Perspektive hin, die in einer Weise ins Psychologische ("die sich auf den imaginären Schlips getreten fühlten"), Soziologische ("Viele dieser Menschen, die eure Welt uns vor die Torschwelle spuckte, waren ziellos Suchende") oder Moralische ("Manchmal habt ihr uns hinterhergerufen, dass wir Gesindel aus eurer Stadt verschwinden sollten") ausgreift, wie es dem sprechenden "Skipper" kaum über die Lippen kommen dürfte. Das lässt sich durchaus als Kunstgriff verstehen, der dem Text einen Effet ins Essayistische gibt. Dass zunächst die Wahrsagerinnen gehen mussten, "weil ihr irgendwann von Betrug und Scharlatanerie schriet", und bald auch die ratternden Fahrgeschäfte, die den technischen Fortschritt zu kopieren vorgaben, den Marks nicht mehr rasant genug waren, das lässt sich ohne große Verrenkung lesen als Abgesang aufs Showbusiness als solches, zerschellt an Profanisierung und Engstirnigkeit: Was sich für Aufgeklärtheit hält, wäre aus diesem Blickwinkel eine essigsaure Mentalität ohne jede Bereitschaft, sich bezaubern zu lassen.

Ausgeträumt sei er, der "Traum von einem Ort, an dem jeder willkommen ist und der jedem, solange er das will, die Möglichkeit bietet, sich ein wenig zu verlieren, sich neu zu erfinden oder einfach nur eine verdammt noch mal gute Zeit zu verbringen".

Das freilich stimmt immer und nie. Willkommener als wolkige Kulturkritik wären daher scharfkantige Dialoge wie in "Hool" gewesen: Sie fehlen hier ganz. Dass der Autor von der Bedeutungsschwere des Stoffes nicht zerquetscht wird (wie Butsch), liegt nur daran, dass die Sätze oft immer noch knallen wie Peitschenhiebe.

OLIVER JUNGEN

Philipp Winkler: "Carnival". Roman.

Aufbau Verlag, Berlin 2020. 120 S., geb., 14,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Das Buch ist ein Nachruf, und zwar auf die gute alte Kirmes, auf den Jahrmarkt samt Varieté-Tradition, auf das harte, lustige Zigeunerleben. Freilich ist dieses Sujet literarisch ganz und gar nicht randständig. So stellt sich Winkler in eine beängstigend talentierte Reihe, in der sich insbesondere Literaten der Moderne drängeln, von Baudelaire und Nietzsche bis zu Kafka, Wedekind und den Expressionisten. Schief ist schon das Rubrum "Carnival" für das von den letzten Nomaden in unserer Mitte betriebene System Kirmes, aber was diese Litanei aus Schaustellerperspektive so sonderbar macht, ist der Umstand, dass sie sogar fundamental falschliegt - und doch ins Schwarze trifft.

Der Nachruf irrt nämlich ausgerechnet bei der Todesursache, denn der mehrfach apostrophierte Niedergang der Kirmes, der damit zu tun habe, dass das Publikum einfach fortgeblieben sei ("Dass ihr euch einfach nicht mehr würdet aufraffen können, zu uns rauszufahren", "Dass ihr euch euren Spaß woanders suchen würdet"), und zwar - wie immer und leicht platt - weil Fernsehen und Internet die Aufmerksamkeit abgezogen hätten ("Zu Hause vor der Glotze, im Internet, wo alles nur einen faulen Klick entfernt ist"), diesen Niedergang hat es zur Zeit der Abfassung des Buches gar nicht gegeben. Jahrmärkte erfreuten sich bis zum letzten Sommer enormer Beliebtheit. Allein die zehn größten deutschen Volksfeste zogen jeweils zwei bis sieben Millionen Besucher an und brachen damit Rekorde. Bis das Riesenrad tatsächlich über Nacht stillstand. Nachdem nämlich die Corona-Pandemie alle sozialen Vergnügungen ausgebremst hat und reihenweise Schausteller um ihre Existenz bangen, wirkt Winklers emotional noch einmal aufdrehende, mit dem routinierten Pathos eines Rekommandeurs zur letzten Runde einladende Abschiedsrede plötzlich hochaktuell. "Unsere Show auf Erden ist vorbei", aber es war ein großes Halligalli.

Was da romantisiert wird - vom zuckerglasierten Apfel bis zur (nicht mehr allzu gebräuchlichen) Freak-Show im Zelt -, das hält wenige Überraschungen bereit. Die Figuren sind die erwartbaren: Aufbauer, Ausrufer, Chipausgeber, Messerwerfer, Popcorn-Popper, Schießbudenbetreiber und so fort, oft mit Delinquenten-Vergangenheit. Und auch ihr Leben spielt sich in etwa so ab, wie es das Intensitätsklischee will: Im endlosen Zug von Ort zu Ort zählt nur das Hier und Jetzt, das mit Stolz, Fleiß, Gerissenheit, Trinkfestigkeit und Feierlaune bestanden wird. Geliebt wird so heftig wie gerauft, und um die Kinder kümmern die "Kirmser" sich gemeinsam. Mancher fiel wohl vom Gerüst, und ein Gewichtheber namens Butsch wurde während seiner größten Nummer zermalmt. Zukunftspläne brauchte es die längste Zeit nicht, weil es idealerweise immer so weitergehen würde.

Die Stärke des Buchs besteht in seiner Sprache. So hat der Autor ein glaubhaftes, deftiges, aber kitschfreies Idiom für diese kusturicahafte Parallelgesellschaft erfunden (im Sinne von abgelauscht und durchpoetisiert), das "Kzirms". Die Besucher etwa heißen darin allesamt "Marks", alternative Bezeichnungen sind "Örtler", "Rubens" oder "Steife Jonnys". "Jocks" sind es, die die Fahrgeschäfte rechts und links vom "Midway" "aufbuckeln", bevor der "Busch gerüttelt" (die Kundschaft angelockt) wird. Die Masche des "Tunktankclowns" ist das Kitzeln des Rachezäpfchens: "Vielleicht weil er das sein halbes Leben lang am eigenen Leib hatte erfahren müssen, wusste Bully Steve exakt, womit er die Steifen Jonnys so richtig zur Weißglut bringen konnte." Die verwerfen dann ein Vermögen an der Zielscheibe, um den Clown in einen Bottich zu versenken. "Der lütsche Rompom" wiederum, ein "Holmirma", "wurde vor allem von den weiblichen Örtlern heiß geliebt". Die bekannte Winkler-Härte ist da noch, aber eingewickelt in Zuckerwatte. Leipziger Expressionismus fährt Wilde Maus.

Die von Beginn an mit Wehmutssignalen versehene Beschwörung der alten Jahrmarktidylle gibt sich mehr und mehr als Klagegesang zu erkennen. Das Buch erzählt von einer Entzweiung, vom Ende einer fruchtbaren "Hassliebe" zwischen Kirmsern und Rubens. Damit handelt es sich, auch das nicht ganz neu, um eine Art Narrenspiegel im Taschenformat, in dem eine nicht weniger prollige, aber dazu noch bösartige Gesellschaft sich nicht nur selbst betrachten kann - wie fast schon überdeutlich wird in einer seitenlangen Publikumsbeschimpfung ("Speckschwarten, die unter euren Achseln aus dem neonfarbenen Röhrentop hervorquollen"; "Arschgeweihe, durchtrennt von Tangas, die aus euren Kimmen hervorlugten"; "wie ihr mit uns gesprochen habt, als wären wir gehirnamputiert") -, sondern wo sie nach dem Vertauschte-Welt-Prinzip auch eine weniger verkommene, sensiblere und offenere Version ihrer selbst erblickt, die Märchengesellschaft ihrer heimlichen Träume.

Ganz kohärent ist die Rollenprosa - wie schon in "Hool" - nicht. Sie öffnet sich hier und da zu einer fast akademisch beschlagenen Perspektive hin, die in einer Weise ins Psychologische ("die sich auf den imaginären Schlips getreten fühlten"), Soziologische ("Viele dieser Menschen, die eure Welt uns vor die Torschwelle spuckte, waren ziellos Suchende") oder Moralische ("Manchmal habt ihr uns hinterhergerufen, dass wir Gesindel aus eurer Stadt verschwinden sollten") ausgreift, wie es dem sprechenden "Skipper" kaum über die Lippen kommen dürfte. Das lässt sich durchaus als Kunstgriff verstehen, der dem Text einen Effet ins Essayistische gibt. Dass zunächst die Wahrsagerinnen gehen mussten, "weil ihr irgendwann von Betrug und Scharlatanerie schriet", und bald auch die ratternden Fahrgeschäfte, die den technischen Fortschritt zu kopieren vorgaben, den Marks nicht mehr rasant genug waren, das lässt sich ohne große Verrenkung lesen als Abgesang aufs Showbusiness als solches, zerschellt an Profanisierung und Engstirnigkeit: Was sich für Aufgeklärtheit hält, wäre aus diesem Blickwinkel eine essigsaure Mentalität ohne jede Bereitschaft, sich bezaubern zu lassen.

Ausgeträumt sei er, der "Traum von einem Ort, an dem jeder willkommen ist und der jedem, solange er das will, die Möglichkeit bietet, sich ein wenig zu verlieren, sich neu zu erfinden oder einfach nur eine verdammt noch mal gute Zeit zu verbringen".

Das freilich stimmt immer und nie. Willkommener als wolkige Kulturkritik wären daher scharfkantige Dialoge wie in "Hool" gewesen: Sie fehlen hier ganz. Dass der Autor von der Bedeutungsschwere des Stoffes nicht zerquetscht wird (wie Butsch), liegt nur daran, dass die Sätze oft immer noch knallen wie Peitschenhiebe.

OLIVER JUNGEN

Philipp Winkler: "Carnival". Roman.

Aufbau Verlag, Berlin 2020. 120 S., geb., 14,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension

Rezensent Thomas Schaefer kann "Blut, Schweiß und Tränen" riechen im neuen Roman von Philipp Winkler, der den Kritiker nach "Hool" erneut in ein Milieu am Rande der Gesellschaft entführt. In Form eines "poetischen Pamphletes" erzählt ihm Winkler vom Untergang der Jahrmarktkultur, hat dabei allerdings vor allem die Verachtung der Kirmesleute für das satte, vergnügungssüchtige Bürgertum im Blick. Darüber hinaus lebt der Roman durch Winklers Interesse für die Sprache der Kirmesleute, verspricht der Rezensent.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Inspiriert von einem Zeitungsartikel über die verschwindende Sprache der Carries ... erbaut sich Winkler eine weder zeitlich noch topografisch festlegbare Wunderwelt.« taz. Die Tageszeitung 20201013

Früher waren sie das Ereignis des Dorfes oder des Stadtteils: regelmäßig einmal im Jahr kam die Kirmes vorbei und brachen mit ihren Buden und Fahrgeschäften die gutbürgerliche, geordnete Welt auf. Die Bande kurioser gestalten, die nur dort eine Gemeinschaft finden konnten, …

Mehr

Früher waren sie das Ereignis des Dorfes oder des Stadtteils: regelmäßig einmal im Jahr kam die Kirmes vorbei und brachen mit ihren Buden und Fahrgeschäften die gutbürgerliche, geordnete Welt auf. Die Bande kurioser gestalten, die nur dort eine Gemeinschaft finden konnten, waren gleichermaßen verschreckend wie faszinierend und wirbelten die Bewohner kräftig auf. Nach wenigen Tagen war der Spuk wieder vorbei und alle kehrten in ihren üblichen Trott zurück während der Tross weiterzog, um seine Zelte an einem neuen Ort aufzuschlagen. Die Zeiten veränderten sich und auch die Kirmes-Welt musste sich darauf einstellen. Doch zunehmend weniger Interesse machten ihnen das Leben schwerer bis sie schließlich fast ganz aus dem Stadt- und Dorfbild verschwunden waren.

Philipp Winkler konnte mich mit seinem Debüt-Roman „Hools“ restlos begeistern, dort wählte er ebenfalls eine Gruppe, die klassisch am Rand der Gesellschaft steht, die gerne verdrängt wird und mit der so niemand richtig etwas anzufangen mag. Nun also die Kirmes mit ihren Kuriosenkabinett. Der Roman ist ein Abgesang auf eine alte Institution, die gerade für Kinder stets ein echtes Highlight darstellte, das schon wochenlang zuvor sehnsüchtig erwartet wurde. Wieder einmal gelingt es Winkler, die sympathischen Seiten zu zeigen und sprachlich perfekt austariert und zum Inhalt passend den langsamen Niedergang zu schildern. Einziger Wermutstropfen für mich die fehlende Handlung. Viele Figuren werden präsentiert, die verschiedenen Facetten humorvoll dargestellt, aber es wird keine Geschichte erzählt.

„sie alle waren Teil des einen großen Traums gewesen: Der Traum von einem Ort, an dem jeder willkommen ist und jedem, so lange er das will, die Möglichkeit bietet, sich ein wenig zu verlieren, sich neu zu erfinden oder einfach nur eine verdammt noch mal gut Zeit zu verbringen.“

Es gibt die zwei Gesichter der Kirmes, jenes der Besucher, die sich amüsieren oder gruseln wollen, von Fahrgeschäften und Schießbuden angelockt werden und sich vielleicht sogar die Zukunft voraussagen lassen. Doch dies ist nur die Fassade, dahinter ist eine große Familie, die alle aufnimmt, die zu ihr gehören wollen. Für jeden findet sich ein Platz. Es wird zusammen gelacht und gefeiert, ebenso geweint und getrauert. Kinder werden gezeugt und großgezogen, so dass sie die Tradition fortsetzen können. Manchmal gelingt auch jemandem der Ausstieg, andere kommen jedes Jahr zu Saisonbeginn wieder.

Der Text ist wie der heimliche Blick durch das Schlüsselloch, den man dann auch fasziniert nicht mehr abwenden kann. Mit Leichtigkeit erzählt, erweckt er ein melancholisches Gefühl einer längst vergangenen Zeit, einer Tradition, die nicht mehr so existiert, eines Lebensgefühls, das nicht mehr in unsere Gegenwart zu passen scheint. Wo die Menschen abgeblieben sind, bleibt offen, aber ganz sicher ist ein Loch gerissen worden, von dem wir noch gar nicht wussten, dass es da ist. Ein letztes Mal ist der Vorhang gefallen und die Tore für immer verschlossen worden. Eine Erfahrung, die unsere Kinder so nie werden machen können, spielt sich ihr Leben nicht auf Marktplätzen, sondern in virtuellen Welten ab, die nur scheinbar so bunt und schillernd wie jene der Kirmes ist, aber nie die Freude erwecken kann, die man selbst staunend vor den Buden empfunden hat.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für