Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

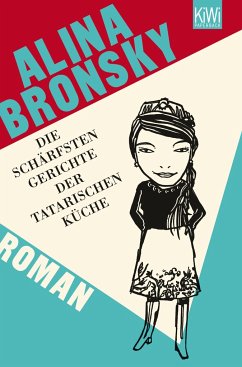

Der Bestseller »Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche« von Alina Bronsky im attraktiven Geschenkbuchformat (9,2 x 14,4 cm). Passt in jede Hand- und Hosentasche.

Eigentlich fühlt sich die Tatarin Rosalinda viel zu jung, um Großmutter zu werden. Doch als Enkelin Aminat gegen alle Widerstände zur Welt kommt, entbrennt ein tragikomischer Kampf um ihre Liebe. Auf der Suche nach Reichtum und Glück ist Rosalinda fast jedes Mittel recht, um ihre Familie ins gelobte Land - nach Deutschland - zu bringen.

Eigentlich fühlt sich die Tatarin Rosalinda viel zu jung, um Großmutter zu werden. Doch als Enkelin Aminat gegen alle Widerstände zur Welt kommt, entbrennt ein tragikomischer Kampf um ihre Liebe. Auf der Suche nach Reichtum und Glück ist Rosalinda fast jedes Mittel recht, um ihre Familie ins gelobte Land - nach Deutschland - zu bringen.

Alina Bronsky, geboren 1978, lebt in Berlin. Ihr Debütroman 'Scherbenpark' wurde zum Bestseller und fürs Kino verfilmt. 'Baba Dunjas letzte Liebe' wurde für den Deutschen Buchpreis 2015 nominiert und ein großer Publikumserfolg. 2019 und 2021 erschienen ihre Bestseller 'Der Zopf meiner Großmutter' und 'Barbara stirbt nicht', 2024 folgte ihr Roman 'Pi mal Daumen', der als Lieblingsbuch der Unabhängigen ausgezeichnet wurde.

Produktdetails

- KiWi Geschenkbuch im Kleinformat

- Verlag: KiWi-Taschenbuch / Kiepenheuer & Witsch

- 1. Auflage, Sonderausgabe

- Seitenzahl: 416

- Erscheinungstermin: 15. August 2024

- Deutsch

- Abmessung: 143mm x 92mm x 19mm

- Gewicht: 193g

- ISBN-13: 9783462007565

- ISBN-10: 3462007564

- Artikelnr.: 70324369

Herstellerkennzeichnung

Kiepenheuer & Witsch GmbH

Bahnhofsvorplatz 1

50667 Köln

produktsicherheit@kiwi-verlag.de

Nach "Scherbenpark" der zweite Bestseller. "Alina Bronsky lässt das Muttermonster munter aus der Schule der Diktatoren plaudern - grausam und ulkig." Stern "Ihr rasanter Stil ist zwingend, die Geschichte unterhaltsam und fesselnd, die Sprache witzig und böse." NDR "Beißend komisch" The New Yorker

»Eine aberwitzige coole Story. Die schärfsten Gerichte der tartarischen Küche ist kein Melodram, sondern ein emanzipatorisches Märchen.« 1LIVE

Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es nicht nur sehr unterhaltsam geschrieben ist, sondern ich neben der eigentlichen Geschichte um Großmutter Rosalinda und ihrer Enkelin auch viel über das Leben in der damaligen Zeit in einer typisch russischen Stadt erfahren habe.

Zwar ist der …

Mehr

Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es nicht nur sehr unterhaltsam geschrieben ist, sondern ich neben der eigentlichen Geschichte um Großmutter Rosalinda und ihrer Enkelin auch viel über das Leben in der damaligen Zeit in einer typisch russischen Stadt erfahren habe.

Zwar ist der Charakter der Oma sicher mit einem Augenzwinkern zu verstehen und ihr unzerstörbares Selbstbewusstsein nervt am Anfang fast schon, aber die Geschichte an sich ist alles andere als spaßig, sondern sogar ziemlich harter Tobak, angesichts des wahren Hintergrunds. Z.b. erfährt man wie die Zeiten in den 80ern immer schlimmer wurden, so nebenbei fallen Sätze wie "in der Zeit verschwanden immer mehr junge Mädchen, die dann ein paar Wochen später tot und vergewaltigt in irgendeinem Keller gefunden wurden". Oder wie die Enkelin Aminat dazu ausgenutzt wird um mit einem pädophilen Deutschen ins gelobte Deutschland auswandern zu können.

Was also so harmlos mit dem Alltag einer russischen Familie beginnt entspinnt sich bald sehr gekonnt zu einer tragischen spannenden Geschichte vor einem wahren Hintergrund.

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Klamauk mit Katharsis

Wenn ein Roman wie der von Alina Bronsky mit «Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche» betitelt ist, erwartet man als Leser eine unkonventionelle, lustige Geschichte. Und der zweite Roman der russisch-deutschen Schriftstellerin zeichnet sich auch …

Mehr

Klamauk mit Katharsis

Wenn ein Roman wie der von Alina Bronsky mit «Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche» betitelt ist, erwartet man als Leser eine unkonventionelle, lustige Geschichte. Und der zweite Roman der russisch-deutschen Schriftstellerin zeichnet sich auch tatsächlich durch eine schon fast überbordende Komik aus, mit der über allerdings weniger lustige Probleme einer resoluten Tatarin in der UDSSR und späteren Migrantin in Deutschland berichtet wird. Der Buchtitel ist genau so ironisch gemeint wie der ganze Roman ironisch erzählt ist. Dessen oft verblüffender, manchmal kindlich anmutender Witz wird darin allein durch eine ebenso unerschütterlich selbstbewusste wie grotesk naive, ungebildete Protagonistin verkörpert.

Die Geschichte beginnt im Jahre 1978 mit einem gescheiterten Abtreibungsversuch, den die 40jährige Ich-Erzählerin Rosalinda Kalganowa von einer Engelmacherin aus der Nachbarschaft an ihrer hässlichen, dummen Tochter Sulfia vornehmen lässt. Der Abbruch gelingt nur zur Hälfte, es handelte sich nämlich um Zwillinge. Von denen überlebt einer den Eingriff und kommt wohlbehalten als Enkeltochter Aminat zur Welt, die zu einem wunderschönen Mädchen heranwächst. Was folgt ist die in rasantem Tempo chronologisch erzählte Geschichte dieser drei Frauen, in der die dominante Großmutter unangefochten das Kommando führt. Zunächst sorgt sie dafür, dass ihre Tochter Sulfia, die inzwischen Krankenschwester geworden ist, endlich einen Ehemann bekommt. Dabei kommt für Rosa, ihre Tochter hat da keinerlei Mitspracherecht, schließlich nur ein deutscher Patient Sulfias in Frage, der an einem Kochbuch über die tatarische Küche arbeitet. Mit dessen Hilfe erreicht sie dann auch tatsächlich für das Frauentrio die Auswanderung aus ihrem sozialistischen Mangel- und Korruptionsstaat in das aus tatarischer Sicht paradiesische Deutschland. Dabei nutzt sie völlig unerschrocken und skrupellos die pädophile Neigung von Dieter, dem künftigen Ehemann ihrer Tochter Sulfia, der ein Auge auf die schöne Aminat geworfen hat, - Vladimir Nabokov lässt grüssen!

In einem ständigen Auf und Ab passieren in diesem Roman, der einen erzählerischen Zeitraum von etwa dreißig Jahren umfasst, die seltsamsten Dinge. Die Heldin Rosa ist in ihrem heroischen Kampf für die drei Frauen unermüdlich und mit scheinbar nie versiegender Kraft im Einsatz, um ein besseres Leben für sie alle zu erreichen. Männer sind im Roman-Geschehen allenfalls unbedeutende Randfiguren, ihren Ehemann Kalganov hat sie fest im Griff und nennt ihn demonstrativ nur beim Nachnamen. Überhaupt taugen Männer ihr persönlich allenfalls für gelegentliche Dienste im Bett und als potentielle Ernährer, mehr erwartet sie nicht von ihnen. Mit eisernem Willen lässt sie sich auch von den zahlreichen Rückschlägen nicht entmutigen, die das Leben für sie bereithält und sie bis zum elegischen Ende der Geschichte begleiten.

Ohne Zweifel ist dies eine Satire, eine mit viel schwarzem Humor karikaturhaft, manchmal sogar zynisch überzeichnete Familiengeschichte. Hinter deren amüsant «tatarischem» Duktus schimmert jedoch allzu deutlich das Elend des Sozialismus durch mit seiner absurden Mangelwirtschaft und der prekären Wohnungsnot. All das menschliche Elend, das daraus erwächst und das dieses erbitterte kämpferische Verhalten der Protagonistin zur Folge hat, wie es hier bewusst verharmlosend in beschwingt lustigem Ton geschildert wird, bildet den alles andere als lustigen Hintergrund dieses abgründigen, tragischen Romans. Und genau darin liegt seine große Schwäche, er leidet literarisch an der Ambivalenz zwischen Form und Inhalt. Nur die dem Geschehen zugrunde liegende Tragik rettet das Buch vor dem Verdikt «Klamauk». Amüsante Schundliteratur der anspruchslosen Sorte liegt hier also nicht vor, auch wenn das streckenweise so scheint und vom Buchtitel und Cover her auch suggeriert wird. Dass die Heldin am Ende schließlich resigniert, könnte man dann wohlwollend sogar als Katharsis deuten.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für